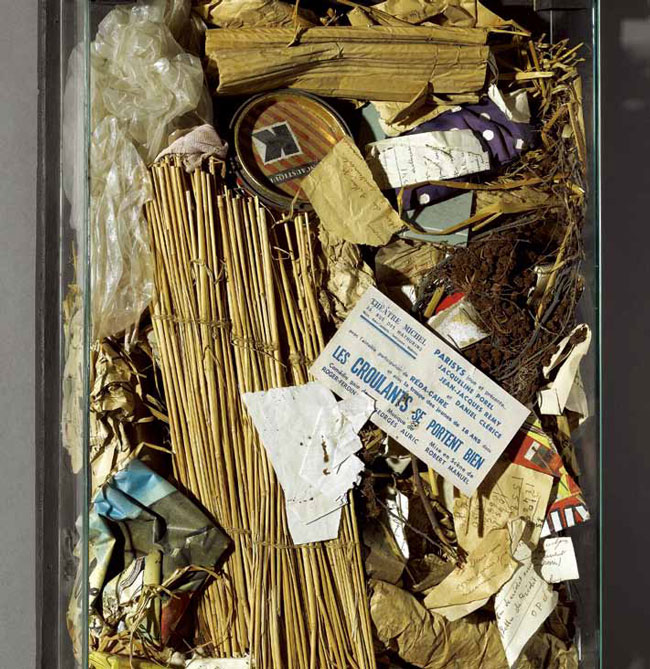

阿尔曼,《巴黎中央菜市场的垃圾桶》(Arman, Poubelle des Halles) 蓬皮杜艺术中心|图片提供

(刘焰|文)阿尔曼是最早将工业社会的商品作为创作载体的现代艺术家之一。以“堆积” 系列的《甜蜜之家》为例,阿尔曼将大量看似雷同的物品挤压排列在狭小的空间里,为工业大生产这个新的现实找到了最恰当的形式语言,引发关于复制、差异、收集的思考。垃圾作为消费社会的代谢品同样成为艺术家的表现手段。1958 年,阿尔曼说服伊利斯·克莱尔画廊(Galerie Iris Clert)举办展览《满》,将成吨的垃圾从画廊的地板一直堆到天花板,10 天后,画廊被迫取消展览,因为垃圾腐烂的恶臭实在叫人无法忍受!当然,今天的展览不再采取这种极端的形式,然而在《巴黎中央菜市场的垃圾桶》中,我们依然可以看到各种被消费后的废弃物:破草垫,废戏票,旧信笺,见证无处不在的各种消费形式 ,让人联想起波德里亚(Jean Baudrillard)定义的“消费社会”。他还将钢琴砸碎,并将其命名为《萧邦的滑铁卢》,表达出一种窥视物品内部的欲望,以及在萧邦的毁灭之上创建自己的王国的快乐。生产、消费、摧毁,是消费社会必然的规律,但阿尔曼人为的、有意识的摧毁却赐予物品再生的机会。商品被艺术家摧毁的同时转换为艺术品,就像尤利西斯的王国一样,失而复得。(时间:2010 年 9 月 22 日~2011 年 1 月 10 日 地点:法国巴黎 蓬皮杜艺术中心)

|