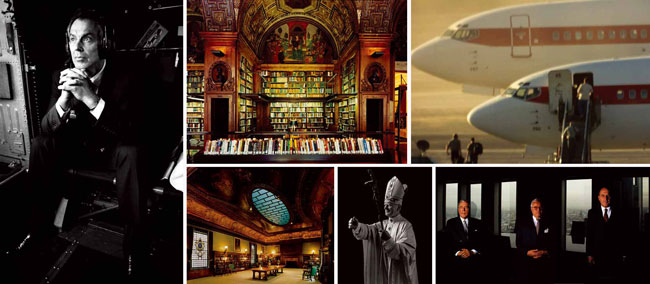

左图:尼克·丹斯格,《托尼·布莱尔在战争直升飞机旅行中》(Nick Danziger, Tony Blair in Helicopter Flight from RAF Lyneham to Battersea)

上中图: 吉姆·道,《会员书架,大学俱乐部,纽约》(Jim Dow, Member's Racks, University Club, New York)

上右图:崔佛·培格兰,《早晨通勤族》(Trevor Paglen,Morning Commute)

下左图:吉姆·道,《图书馆,都市俱乐部》(Jim Dow, Library Metropolitan Club)

下中图:杉本博司,《教皇保罗二世》(Hiroshi Sugimoto, Pope John Paul II)

下右图:克莱格和古特曼,《董事会》(Clegg & Guttmann, The Board)

左图:马丁·帕尔,《英国埃普索姆的德比马赛》(Martin Parr, England. Epsom. The Derby.)

中上图:弗朗切斯科·乔迪斯,《迪拜说书人》(Francesco Jodice, Dubai Citytellers)

中下图:马丁·帕尔,《阿拉伯的装腔作势》(Martin Parr, Still Frills in Arabia)

右图:莱涅克·迪克斯特拉,《奥利弗,法国外籍军团》(Rineke Dijkstra, livier. The French Foreign Legion)

(顾盼|文 斯特罗慈当代艺术中心 | 图片提供)自古代,人物肖像便不只是普通的图像,更被认为是人物的化身而蕴含某种力量。到如今,出现在大众媒体上的肖像仍然在潜移默化中传递着政治、经济和社会的权力。展览《肖像和权力》从全世界集结了近 20 位艺术家的影像作品,探讨肖像和权力间的联系。还记得那些古典历史人物的画像么?它们总是有一些固定的模式和套路,比如被强烈侧光照射的人物、固定的姿态手势、以及用来突出人物职业和性格的配件。如今,由爱尔兰的迈克尔·克莱格(Michael Clegg)和以色列的马丁·古特曼(Martin Guttmann)组成的克莱格和古特曼(Clegg & Guttmann)双人组把这些套路又融入当代的人像摄影中。作品《董事会》即采用了权威人物的肖像模式,照片中的三位西装革履之人是德意志银行的高层,为保证光线的完美,艺术家先对三位分别拍摄,然后再拼接在一起。而如同古典肖像画中宣告着主角地产或故乡的身后背景,三位背后的落地窗外正是银行总部的所在地法兰克福,暗示三位主角手中掌控的金融权力。美国摄影师吉姆·道(Jim Dow)的镜头对准的是充满古典气息的公共空间,照片中的场所总是空无一人,但随处可见人类遗留于各个角落的创造力和灵魂。他的新一系列拍摄于纽约最为隐秘的私人社交活动地,充满人类社会象征地位和财富的装饰细节。我们对黑白的政治人物肖像照片向来不陌生,但杉本博司(Hiroshi Sugimoto)拍摄的系列作品看上去总觉得有点怪异,原来艺术家拍摄的对象都不是大人物本尊,而是高逼真的蜡像。它们摆着真实人物最为标志性的动作,全身受光均匀而背景全黑,营造出舞台般不真实的戏剧效果。杉本博司如此安排,意在移除周围的环境背景,强调照片中的主角是偶像而非人的本质。无论是在充斥女士大礼帽的英国飞机场,还是在阿拉伯的某高级场所,英国摄影师马丁·帕尔(Martin Parr)的《奢侈(Luxury)》系列的主角总是参加各种世界赛事的大人物,用局外人的视角关注那些经常被职业摄影记者忽略的细节。这些被相机固定的瞬间看起来荒诞滑稽,意在影射其背后那个充满规则和价值的所谓上流社会体系。帕尔将自己形容为“我们时代的记录者”,他的摄影记录的是不同社会阶层的人在不同场景下的行为,寻找究竟是什么令身处不同社会角色的人们互相联系。大众媒体上的肖像是权力的帮凶,而展览中的作品则用讽刺而解构了这些力量,证明图像不仅能加强更能摧毁权威。(时间:2010 年 10 月 1 日~2011 年 1 月 23 日 地点:意大利佛罗伦萨 斯特罗慈当代艺术中心)

|