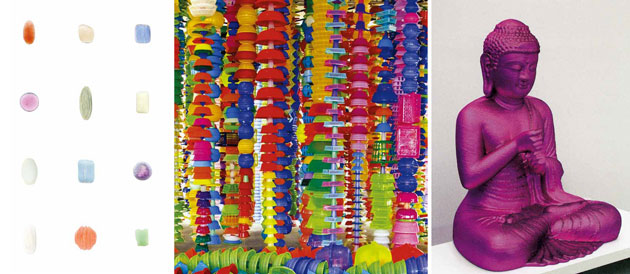

左图:具本昌,《一组肥皂 III》(Koo Bohnchang, Group of Soaps III)

中图:崔正化,《生生活活》(Choi Jeonghwa, Happy Together)

右图:卢尚均,《为了崇拜者》(Noh Sang Kyoon, For the Worshipers)

(慢小姐 | 文 民生现代美术馆 | 图片提供)不约而同地,美术馆和策展人如今似乎都将目光移至近邻—像不久前 MOCA 的印尼展、不久后张颂仁的印度展,以及这个正在进行的民生美术馆的韩国当代艺术展—看看邻居们正在做什么,所谓恢复某种“交流”。此展野心不小,展出了 35 至 65 岁间 16 位韩国艺术家共计 64 余件作品,包括绘画、雕刻、摄影、影像、装置等当代艺术所有可能的玩儿法,从数量和类别的选择上即可看出希望“一展全貌”之企图。整个展览给人的感觉倒是十分“Korean”—人造、精致、炫目,从而显得“轻”(不管能不能承受),而这也恰恰暗合了展览的名字“塑料公园”。进门便是一整排从屋梁倾泻而下的银色珠帘—购自著名的义乌小商品市场,艺术家崔正化(Choi Jeonghwa)语出惊人:那儿才是真正的当代艺术展馆。崔的作品都是类似于展厅外围装饰物的“隐形作品”,像 10 米珠帘,彩条状墙面,紫色灯管,荧光色布料包裹的立柱、沙发凳,飘在半空的彩条气球……他还故意串起几个被戳破的气球,称它们为“时间的尸体”。对崔而言,诸如塑料这样永不腐败(永恒?)又廉价日常的材料是最为理想的媒材。显然,这是一位看似玩世不恭、成日喝酒、埋头日常的艺术家,他甚至还宣称讨厌“艺术家”和“展览”。他再一次将“什么是艺术”这样本源性的问题提出,像《皇帝的新装》中那个小孩。此外,令人印象深刻的还有卢尚均(Noh Sang Kyoon)的塑料珠片佛。卢大胆地给佛祖穿了一身亮片锦衣,营造了某种视觉上的错觉。据说,我们所看到、感受到和相信的已不再是事实,而不过是现象。具本昌(Koo Bohnchang)的《一组肥皂III》则令人不能不想起储云早在 2003 年的作品《谁偷走了我的身体》,那么是谁偷走了谁的肥皂呢?当代艺术作品中屡屡出现的“似曾相识”之感,也总是令观看的人有那么点儿困惑。无论如何,作品本身散发的那种私人、隐秘、温暖的气息还是讨人喜欢。(时间:2010 年 8 月 7 日~2010 年 9 月 12 日 地点:中国上海 民生现代美术馆)

|