艺术法医的私人日志

耿建翌,《第二状态》(Geng Jianyi, Two Heads<The Second Situation> )布上油画,1987 (刘旭俊|文,民生现代美术馆|图片提供)耿建翌的作品缺乏变化,从 1985 年到 2008 年,他的舞步数十年如一日,每当要跨出一步之后,就必然会退回到原点。他周旋在绘画、装置、摄影、影像和文献等几个不同的舞伴之间,那也不过是他精心策划的“假动作”。他试图借此来掩饰自己执着一物的本性,却屡屡露出破绽,让人一眼就识破他的老实人本性——对于艺术上的不同题材和体裁,他并不能像长袖善舞的交际花一样应付自如。

在展品众多的回顾展《无知:1985-2008》里,耿建翌的所有作品几乎都是同一件作品,就像所有的恋爱只有以任何方式回应初恋,才得以成立。这唯一的作品事关记忆,与其叫“记忆”,不如说是记忆的不可能、记忆的消散,以及试图挽回的努力与失败。耿建翌对于记忆有着一种近乎偏执的强迫症。

他总是试图记起每一张脸:在作品《肯定是他》和《肯定是她》里,同一个人的不同时期的脸出现在作为他们身份凭证的证件上,被艺术家线性地罗列成脸部演变史,以此获得肯定性的鉴定——这就是同一个人。即便如此,他仍不能对记忆充满信心,在《这个人》里,找了一群相面大师、巫婆、神棍们,通过面相来给同一个人鉴定命运。评测结果自然是五花八门、褒贬不一,身份确认的荒诞性也就在施魅的过程里悄然解构。对于人是如此,对物对事亦如此 。《表格与证书》是一个略带玩笑性质的作品,在 1988 年著名的当代艺术“黄山会议”上,耿建翌假冒组委会给与会者寄去了一份简历表格,大部分的人不明就里认真填写,也不乏费大为等识破“骗局”的人,故意乱填。不论是物,还是事,这些共同构筑起了日常生活的记忆。他对之格外敏感,时刻谨慎地盯紧了记忆,深怕随着时间的流逝,仿佛自己的一部分生命从此丧失了依托的根基。然而,人无法正视记忆。瑞典诗人特朗斯特罗默将人与记忆的关系梳理为“记忆看着我”,而绝不可能是人注视着记忆。对于胆小、内向、患得患失的人,尤其是耿建翌来说更是如此,他只有让记忆活进作品,让作品来验证自己的存在感。在这种与记忆对视的角逐中,他永远是一个被动者,并且无时无刻不在暴露自身的弱点——在面对世界与自我的时候,惊现了某种类似于土星气质的幽暗形象:徘徊、犹豫、不确定、安全感丧失。

耿建翌的许多作品,只关乎个体的私人记忆,而无涉宏大的社会主题。倘若把艺术触觉分成内敛式的与介入式这两种,他无疑是前者中的佼佼者。或者把艺术作品比附成文学样式,那么,他的作品显然不是构架宏伟的长篇小说,也非充满内在张力与冲突的剧本,更非在修辞技巧上精雕细刻的诗歌,而是一本只为了自己而创作、只把自己假设为唯一观看者的私人日志——无论什么题材,无论如何创作,一切都以忠于自己的记忆作为最高纲领。除此之外,此次回顾展的其他诸多作品,与其说是艺术品,毋宁说是艺术家的工作笔记,而他的实际工作也难以让人猜想到他的艺术家身份,却更像是一个法医。

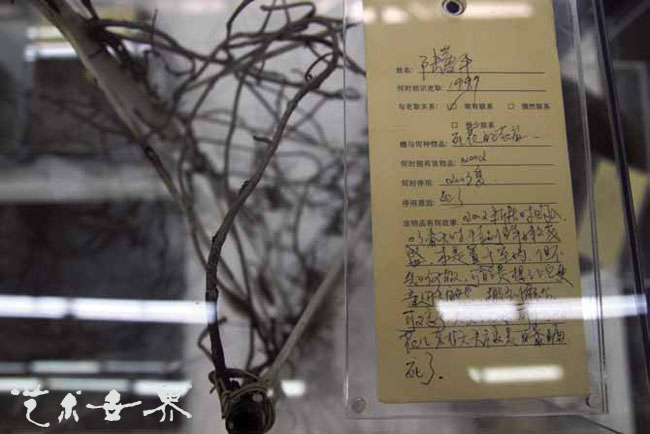

法医的工作属性堪称神奇,它深入现场感的此刻,只为了抵达历史感的过去,详尽地勘察出物质与人的衰变轨迹,以此来检验历史的踪迹,推断出事件的逻辑链,判明出一个叫作真相的状态。摄影作品《窗户世界》通过底片曝光的手法搜集到摆放在窗口的物证,用腐蚀的方法将其做旧,将它还原到历史的处境里。《水影》用过度曝光的技巧捕捉到了水渍的印迹,如同犯罪现场留下的蛛丝马迹一样,细微却被清晰记录,仿佛只要顺藤摸瓜就能宣告破案一般。油画《交叉的受光部》和《花边》是人脸识别的艺术呈现,它把温度不同的热感区域以不同的色块拼贴成人脸。在木板系列《着衣的两个五拍》、《第一个八拍》等作品里,聚焦点从脸部扩展为全身,好似一台用于监控的防盗摄像头把连贯的动作分解成的一帧帧的静态画面。此外,一些用书创作的作品也深谙法医之道。《“的”字系列》仿佛是在办案过程之中对于涂抹、篡改书面记录的一次识破;《“泡”系列》和《之所谓为经典》是把受潮的记录重新考古发掘出来重现天日;《直到磨平》把一方印章不断雕琢,直到印泥的红色印迹在纸面上从无到有再从有到无,恰似对于物件磨损度的甄别。更值得称奇的是行为艺术作品《阅读方式》,耿建翌让到他工作室来访的朋友手按印泥,倒不是为了在罪状上画押,而是让他们翻书,在书页的边缘留下深浅不一的红色手印与指纹。

这些在福尔摩斯故事里司空见惯的场景,如今被嫁接到了民生美术馆。只是,耿建翌并无福尔摩斯的神奇,相反还总是显得有些单调与无趣。可这也不足以成为批评他的理由,整个展馆里存放的本就是艺术法医的私人日志,批评家面对具有公共性的小说进行发言时毫无难度,又如何评价一个人的日记写得是否出色?单调也好,精彩也罢,那终究是属于他一个人的记忆,旁人难以验证它是否确凿可靠,更无法说出怎样的记忆才是值得留下的。(地点:上海民生美术馆 时间:2012 年 9 月 7 日-10 月 12 日)

|