朱雁光、任小颖|采访对象

何隐|文、采访

W.R 小组|图片提供

ArtWorld: 山西大同以产煤闻名,这里并不是全国的文化艺术中心。能否简单介绍1980 年代大同的艺术氛围,你们关于艺术的知识讯息从何种渠道获得,当时对当代(或现代)艺术有着怎样的认识?

朱雁光:大同作为国内一个二三线城市,信息是相对闭塞的。但是从整个上世纪八十年代来看,文化解禁后各地都是刚刚起步,我觉得在二三线城市其实和北京、上海这样的大城市差不多。像《江苏画刊》以及中央美院主办的《世界美术》和《美术研究》,尤其是前者在邵大箴主持时期对世界艺术史相对简单又比较系统的介绍以及浙江美院办的《美术译丛》,都是我当时能从中受益的读物。当然,后来《中国美术报》的出现,尤其是对前卫艺术的推介让我们也从中受到不少鼓励。从我个人成长过程来看,我祖籍山东,从小在军工企业的氛围中长大,知识分子相对集中,青少年时期也零星读到一些西方的哲学和美学书籍。作为艺术家,我现在来回忆八十年代,觉得当初的选择和判断一方面得益于那个年代的开放,另一方面来源于自身对艺术的欲望和直觉。

回到山西大同本身,这里的古代文化底子厚实,但是现当代文化十分薄弱。按照当地知识分子间流行的话就是:“文化古城没文化”,我的理解是这里尤其没有现当代文化。当时在大同歌舞团李江瀚周围聚集了一群画画的人,这应该是大同本地相对精英的一个艺术小圈子。尽管他们的创作意识和实践还都停留在俄罗斯巡回展览画派或前期印象派的样式,但对当时大同所谓的美术圈而言无疑已经比较现代了。

任小颖:我们有个小圈子,经常聚在一起到郊外画风景写生,日常话题还停留在前俄罗斯巡回画派和前俄罗斯风景画派上,当时也对法国印象派绘画开始产生浓厚兴趣。

我是1983 年考入山西大学艺术系美术专业的,正赶上了’85 美术思潮,’85 美术思潮是从全国各大高等院校发起的,我是参与者,也是见证人。在校期间,各种艺术资讯相对有限,接触艺术的主要途径还是自费去北京看展览。我平时经常阅读一些中外美学、哲学以及心理学类的书籍,订阅或零购一些关于美术的书籍刊物,如《江苏画刊》《世界美术》《美术译丛》《新美术》《连环画报》《富春江画报》等。利用假期我把在校期间新画的创作带回到大同,在艺术圈进行内部观摩与交流。

1980 年代中期到 90 年代早期,W.R 小组做过上百次露天展

1992 年,W.R 小组北京音乐厅展现场

ArtWorld:是什么机缘促成你、大张(张盛泉)和其他成员组成W.R 小组?小组成立时是否有明确的艺术纲领和计划?

朱雁光:我和大张以及小组最初的一位成员张志强是在大同歌舞团的艺术氛围里结识的,当时任小颖还在太原读书,后来才都在一起。我们的艺术判断肯定是不满足于当时那种交流和表达,尤其对此前几十年盛行的艺术工具论深恶痛绝。

1986 年在歌舞团周围经常交流的这些画画的朋友共同促成了一个展览,叫“我的世界——油画联展”,由大同美协和文联主办,在像人民大会堂一样的大同展览馆开展。在参展的十多位画家里,我、大张和志强算是比较年轻的。大张展示了他用油画颜料混合皮鞋油绘制的一组比较抽象的作品——《火葬场》;我的作品在表现与象征之间;当时小颖画的是素描,所以没有参展,而是把作品作为内部观摩。通过这个展览,我们几个人加深了彼此的了解和认识,也找到了一些想共同探讨的问题。可以说W.R 小组就诞生于这个展览期间。

我们好像没有对外公开发布过什么宣言、纲领,当时确实看到过其他一些群体的宣言之类,也知道西方现代主义早期有过一些宣言,觉得这种做法挺可笑。

任小颖:我1987 年大学毕业,分配到大同教育学院。在此之前我就已经认识大张,小组成员张志强、白峥嵘更不用说是老朋友了。此外,朱雁光、姚林也正在教育学院美术专业就读,由于共同的志趣和爱好以及彼此人格魅力的相互吸引,我们很自然走到了一起。

当初大家都是充满激情的文艺青年,对艺术有美好的向往与追求,很快就开始制定展览计划。没有明确的分工,遇到问题大家商量共同解决,各出其力,遇到经济问题时,大家共同分担。

ArtWorld: 看资料,你们早期许多展览都在云冈石窟附近举办,选择这里是否有文化上的考量?当初办展除了展示交流,是否也有考虑卖画?办展过程遇到过哪些困难,观众反响如何?

朱雁光:对八十年代的中国艺术,温普林先生解释为“晒太阳”。我们当时在云冈石窟附近办展览时,确实有“晒太阳”的感觉,是一种无从选择的选择。不过,我们办展过程还是比较顺利的——当时身边有个小兄弟的爸爸是山西大学艺术系毕业,后来成为大同文化局局长兼云冈研究所所长——作为那个时代的前辈,他对于我们的艺术创作给予了一定的支持。

从八十年代到九十年代中期,我们在云冈石窟和云岗宾馆外面前后办过上百次展览。但是我们的艺术创作和表达与云冈石窟所代表的古文化以及大同本身的地域特色没有半点关系。我们选择在云冈附近办展是因为那里能遇到更多的老外和知识分子,我们是在寻求一种对外交流的可能性。当时偶尔也卖画,但为了展示方便,摆出来的作品都是小尺寸(一米左右)。所以画作定价都不高,多数是一二百或二三百外汇劵,或一百美金左右。有意思的是其间只遇到过一个中国买家——一位台湾的作曲家——大陆人一个都没有。至于本地观众,我印象里大多是看热闹的心态,没有什么交流,以至于现在我回忆起过去在山西的生活,对于那个地方都是失望甚至批判的心态。

我们小组虽然人不多,但是周围还聚集了几个被前卫艺术吸引的年轻人;而且这么多次的展览实际上对于大同本地当时的现代艺术普及也发挥了不小的作用。一开始大家看待我们的艺术的表情都会比较怪异,看多了,态度也就比较平和了。我们小组在大同这样一个寒冷、干燥、煤粉遍地的地方,说是横空出世,一点也不夸张。

任小颖:选择在云冈石窟附近举办展览,有一定文化上的考量,云冈石窟是中国杰出的佛教石窟艺术,暗示现代艺术与传统艺术的对话。

另外云冈的游客来自世界各地,也有路人匆匆而过;游客中有不少艺术家、学者,驻足与我们一起交流,大家聊得非常开心。偶尔有卖画,但很少。这能增加我们每个人的自信。

大同大张, 朱雁光,任小颖,《吊丧》

ArtWorld: 当初在1989 年中国现代艺术展上实施“吊丧”的行为是谁的提议?这个名字的由来为何?行为实施过程中什么状况在你们意料之外?这次行为是否可以理解为你们身处边缘而对中心漠视的反抗?

朱雁光:“吊丧”从名字到行为,回忆起来应该是集体讨论的结果。这里的集体是指我、大张和小颖。由于当时展览时间是大年三十,小组的另两位成员张志强和姚林都不同意去。

决定做这个行为作品,主要是基于两点:一是本能地意识到这次在中国美术馆举办的首届现代艺术展十分重要;二是当时主流媒体一些纪录片,比如《河殇》以及温普林拍摄的《大地震》,都让我们感到这个世界会迎来大的变化,而我们非常浪漫主义地希望加快这种变化。我们要为过往的主流艺术表达送葬;而我们又对现有的艺术呈现方式感到不满。当时大展发的公告是不准行为艺术进入,那我们就想正好以这样的艺术方式出场,这正是展示我们对当时国内所谓前卫艺术或者现代艺术态度的时候。

“吊丧”是我们小组成员第一次集体作品,也是从八十年代起我们之间相互讨论与创作积淀后的一次爆发。我们料想实施过程中可能会被阻扰,但没想到后来被拘留,这是出乎意料并让我们很郁闷的。对中心的反抗谈不上,我们就是想借着这次行为表达自己的思考、实践以及对那时艺术生态的看法,想在艺术层面去取得真正交流的可能性。也正因为这种追求的纯粹,当时也没有想过要请一位朋友去现场为我们拍照或者记录。因此2000 年初,我在温普林先生那里看到他记录我们当时行为的录像时,我对他的敬意油然而生。

任小颖:印象当中是我们三个人在大张家共同讨论的结果。

行为艺术作品“吊丧”,我想主要还是针对现有美术体制及大展的质疑与批判。个人觉得一切都在意料之外:一方面我自己担心作品不能实施;另外一旦实施了,后果也无法预测。我内心总有一种不祥之兆。

反抗谈不上,至少作为文化艺术中心的北京不能无视来自边缘城市大同的三位艺术家个体艺术生命的存在。虽然我们身处边缘城市,但我们也要发出自己的声音,对艺术有自己的态度。

ArtWorld: 据年表梳理, 小组1992年受邀到北京办展是第一次走出大同,此前你们与全国其他艺术爱好者有来往交流吗?去到北京后,你们艺术思考受到了怎样的冲击,对当时的艺术圈活动你们怎么看?

朱雁光:1992 年之前,我自己也去过当时中国艺术最活跃的圆明园一带探访一些艺术家。随着了解的深入,包括看到当时乃至现在一些有头有脸的艺术家的生活以及创作状态后,我回来跟大张和小颖交流,对这些艺术家都感到不认同甚至很不屑。

大展后,国内有一种声音是对’85 新潮的批判——认为艺术语言粗糙,形式上更多是对西方现代主义的模仿等等。92 音乐厅画廊展览期间,我们就此反复进行了讨论;展览后,所有交流的信息,我们也进行了梳理。我们最终还是认为:与其走向精致,不如走向野蛮。客观来看,这里边或许也带有某种来自地域的北方气质。

这个展反响寥寥,不仅交流很少,一张作品都没有卖出。但是我们仍然决定明年还要来。这点你可以从92 展请柬的文字中读到。

任小颖:太原、青岛、北京以及来自国外的艺术家们和我们都有过交流。

当时在北京的艺术圈,还是以各大美院为中心的现实主义或者略带表现主义的绘画艺术为主流。九十年代初,这些艺术开始走向市场,走向商业化;而我们的艺术仍在捍卫个体精神价值。今天看,我们都是死磕型的艺术家。

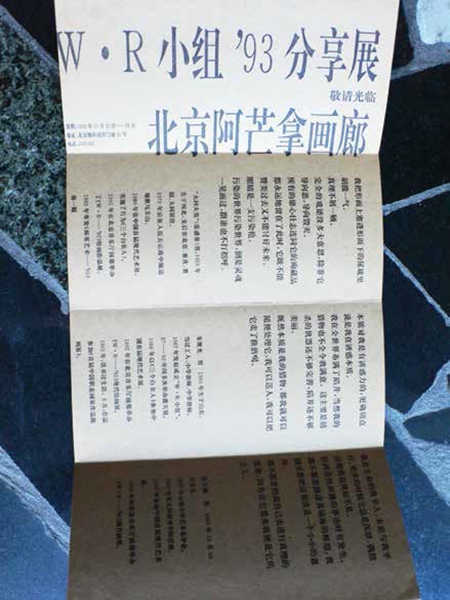

ArtWorld: 1993 年的阿芒拿画廊分享展因何缘故取消?这次变故是否直接促成了小组的解体?

朱雁光:阿芒拿画廊的展览本来下午3 点开幕,早上8 点就封了。我们12 点左右去现场的时候,看到人们都在外面。具体封展原因可能跟当时的政治气候以及我们前言的言辞激烈都有关系。由于前一次展览比较顺利,这一次的封展对于我们还是有一些刺激,热情投入后那种无法交流的绝望情绪还是有的。但是这并不像外界传闻的那样导致W.R 小组解散。

不过大张是从1993 年后就开始逐渐走向自闭,而真正完全不见我们是在1996年以后。这也表明小组真正的解散该是在1995 年底或者1996 年初。

任小颖:这个展览被取消我也很意外。事后,我分析是由于画廊对外发了很多请柬,包括给国外驻华使馆的文化参赞,国外驻京文化机构及北京的的地方媒体。我觉得官方过于敏感,防卫过当了。这个展览被取消并不导致W.R 小组真正意义上的解散,只是我们三个人从此以后不再一起做展览了。大张平时有好的想法和内心的诉求,还会第一时间主动给我打电话,或者骑着他破旧的单车,主动去找我倾诉。我们平时还是有艺术上的交流。

ArtWorld: 你个人怎么看待大张的自杀?作为小组灵魂人物,他对你有怎样的影响?

朱雁光:大张的自杀对于我和小颖都丝毫不感到意外。也许外人难以想象,在我们当时小组的内部讨论中,死亡和死亡方式是一个日常话题。我们之间彻夜长谈时,都或严肃或调侃地为对方设计过葬礼或者死亡方式。不过,当真正收到他死亡的消息,作为这么多年在一起的朋友,我从感情上还是难以接受。

大张在精神上是完全健康的人,而外界传他有病,或者他不吃饭,不睡觉,不喝水以及生活中常人眼里的一些怪癖在我看来都是他非常理性而明确的自我强迫性的行为,是他对于艺术、生命、人类、社会追问的极致方式。当然,89 后整个社会及世界的变化,尤其是人的变化让他彻底的决绝来得更早了一些。

我们在一起相互影响当然有,但我还是要说他实施死亡的过程是完全理智并且合逻辑的——他是在强大的精神叙事中一步一步完成的。

任小颖:首先,大张的死对他个人来讲完全是自觉的。1992 年他就提到四十五岁是自己的忌日。每位艺术家的艺术生命历程不一样。就大张个人而言,短短十几年的艺术生命历程中,他把自己内心都掏空了。他在不断否定和毁灭自我中前进。他对人类彻底绝望了,与人类为敌。此外,他自身的身体也不好——身体已经成为他思考的障碍了。

我想我们彼此之间还是相互有影响。比如,我大学毕业后做过一些实验绘画,但很快又回到我个人了;大张画了很多素描作品,也有我的影响在里面。其中有两件作品是我们俩合作完成的。

ArtWorld: 谈谈现在的生活吧,还在持续创作吗?

朱雁光:近10 年我的一个重要工作就是2003 年开始与北京培黎职业学院合作办了一个当代艺术工作室,对外叫“丧小组”。2014 年,我们在北京798 做了这个小组的十年文献展。这十年我就带着一帮年轻的学生去应对一些重要事件,去到展览现场发声和表达。八十年代的所有艺术群体,到2000 年以后还有延展的,我没见着,或许就我们一个。但这个延展不是八十年代的重复,因为现在的艺术生态已经与过去完全不同——“丧小组”是群体性的合作、协商去完成艺术,教育本身是社会性的。八十年代,W.R 小组除了“吊丧”以外,艺术家的工作完全是个人性的——但我以为,八十年代的精神和这条血脉不能断。

任小颖:我还是老样子,除上课外仍然坚持独立创作。外边有学术活动的时候我就去参加,平时基本待在大同。俗话说性格决定命运:我生性比较独立,喜欢独处,不善于交际。中国是江湖文化,中国人可以没有信誉,但不能没有江湖;依我的性格不会主动去加入一个江湖,更不会去组建一个新的江湖。

目前,我的纸面创作有三百余幅,油画创作有五六十余幅,还有一些观念摄影的作品。我希望能找机会做一个大型的个展,看机缘吧。

ArtWorld: 你是否还关注现在的当代艺术?你认为当初W.R 小组的创作是否具有大同的地域特色?它留下了哪些有价值的艺术思考?

朱雁光:我们不认同地缘意义上的艺术。今天泛滥的当代艺术就是新时代的民间艺术,与当代性没有丝毫关系,至多可以描述为这个制度下的工具性艺术。我仍然无法认同和喜欢中国当代艺术的现状,这也是我去“重启吊丧计划”的一个重要原因。

W.R 小组和“丧小组”在中国当代艺术30 年的发展里是极端的个案,对它们的认识,我以为仍然需要时间。2000 年后随着人们对于国际艺术生态越来越多的了解,回头再看中国当代艺术30 年会觉得非常荒诞,而这其中,体制、资本、艺术家、意识形态以及艺术批评家都参与了这一场合谋。也正因此,要感谢温普林先生对于中国当代艺术30 年精神性的叙述与记录。他对我们小组艺术实践的解读和提升,我都视为珍贵!

任小颖:我除了关注当代艺术的发展外,更关注当下社会现实问题,并希望通过艺术创作使之得以表达。大同到目前为止还没有其他比较活跃的艺术小组。W.R小组的创作还是能够体现出大同的一些地域特色:大张有的作品所使用的媒材有煤粉,大张的一些行为观念作品都是在大同御河桥周围完成,地貌具有大同的地域特征。还有我和朱雁光在大同同家梁煤矿完成过与环保有关的装置作品,它们都具有地域特征。

总之,我们的艺术态度是开放的,也没有刻意去体现大同的地域特征。因此,我们通过艺术所提出的问题既有地域性也具有普遍意义。

艺术是一种见证,时间会见证一切。

W.R 小组 93 分享展请柬,阿芒拿画廊