陈晞|文

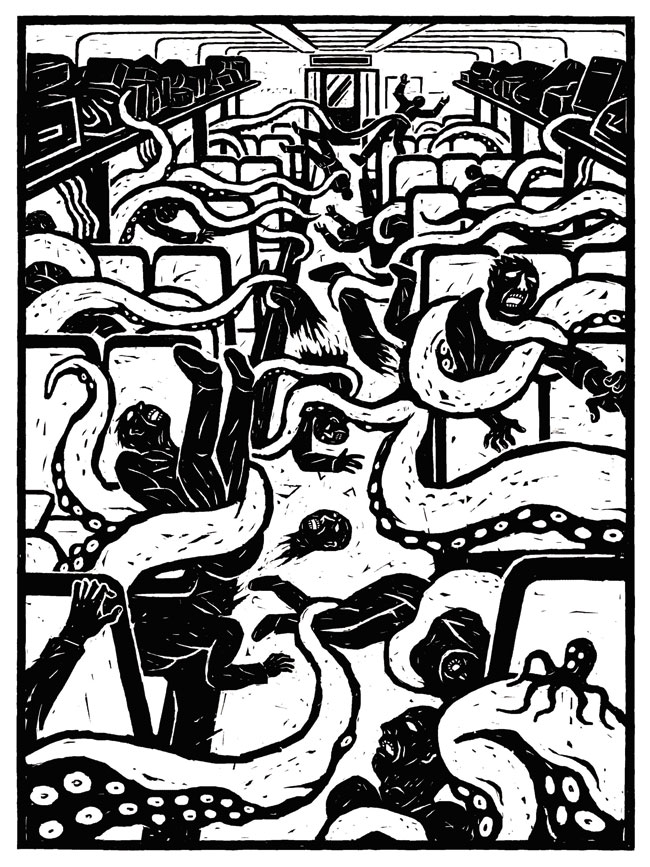

胡晓江,毕业于东南大学建筑系,2002 年至今为职业插画师。2006 年曾为王小波小说《红拂夜奔》、《万寿寺》、《寻找无双》制作彩绘本。2007 年,与朋友共同策划主编独立漫画集《SC2》,致力于发掘中国本土独立漫画力量。 胡晓江的漫画《方便面》有一种梦魇般的压抑气氛:夜行的硬座列车上,半梦半醒间的旅人瞬间被方便面化身的章鱼怪吞没,每一张脸因极度惊恐而扭曲。黑白分明的色调,凶猛线条的勾勒,透出《格尔尼卡》般的末世感。

“每次坐长途火车,饥肠辘辘却被空气中弥漫的方便面味道冲到反胃。” 胡晓江说。《方便面》的灵感正来源于此。 当我们从这位国内著名插画师的作品中,读出木刻版画或浮世绘的味道,实在不应该过于意外。这位建筑系毕业、“半路出家”的插画师,之前在采访中回答最欣赏的插画师的时候,脱口而出的是麦绥莱勒,实际上,麦绥莱勒的身份是比利时著名版画家,和德国的珂勒惠支和梅斐尔德一样,是鲁迅推动新兴木刻运动时最为推崇的版画家之一。传统版画对现代插画的影响,从中可窥一斑。 一种利于文字传播的视觉延伸,一种可大量复制图像的手段,插画与版画的历史必然纠葛不清。 中国最早的插画就是以版画形式出现的,刊记确切年代的最早版画,是公元 868 年《金刚般若经》中的扉页画。当时佛教文化传入中国,为宣传教义,经书中常用图解经文。及至明清,刻书行业遍布各地,卷首附图、文中插图、上图下文或下图上文、内封面或扉页画等,成为学术专著,尤其是白话小说的“制式装备”。 与中国清朝几乎同时发端的日本江户时代,伴随经济的增长,“町人文化”(即市民文化)发展迅速,绘本通俗小说必须大量

印制,以供需求。从而使肉笔浮世绘进入版画浮世绘阶段,也成就了浮世绘的历史高峰。19 世纪中期,日本向欧洲出口的茶叶包装纸上印制的浮世绘,甚至影响了一代印象派画家。 虽然胡晓江认为自己“只是使用顺手的技法,根据对内容及氛围的理解,很自然画出类似木刻版画的效果”,但“可能这种与版画的亲近,早在意识到之前就已潜移默化地影响我了吧”。

胡晓江,漫画《方便面》节选,电脑,2009

ArtWorld:一提到版画,你的第一反应是哪位版画家或哪幅版画的作品?能不能讲述一下这位版画家或是这幅版画作品哪些

方面触动了你?

胡晓江:麦绥莱勒。他的作品《我的忏悔》、《光明的追求》、《城市》等版画集都是最喜欢的。这些作品赋予现实主义

素材诗性的美,既炽热又优雅,举重若轻,朴拙的黑白给人强烈的冲击,能看到这个用木刻刀来绘画的人,用刀子在木板上宣泄狂野,以及对城市的感触和对生命的热情。他让我觉得木刻的很多特点是普通绘画不能及的。 ArtWorld:看过你的一些插画作品,包括为王小波小说绘本制作的插画,觉得有很强的版画感觉,你的插画是否某种程度上

受到了版画的影响?

胡晓江:在处理黑白关系和线条造型趣味的时候,都受到了版画和浮世绘的影响。 ArtWorld:版画由于一度成为最早可以大量复制的艺术形式,被广泛用于大众传播的领域,发挥了不可忽视的宣传效果。

您觉得版画的视觉效果和特点有什么特别之处?在当今社会,版画还能重现以往的视觉传播力度吗?

胡晓江:可大量复制这个优点在印刷业发达的现代不成立了,相反,版画作为可小规模手工复制的产品,倒有可能作为限

量艺术品获得青睐。如木版画较硬朗的风格、铜版或石版较特殊的质感,这些仍有特别的视觉感染力。但版画既然已经回归到一种风格,在复制上不再有优势,也就谈不到重现以往的传播力度了。 不过我觉得简洁强烈的木刻易于触动人心,作为风格在视觉传播上会具有一些优势。 ArtWorld:您的插画是否算一种版画风格的复兴?插画会不会是继承版画大众传播遗产的良好媒介?

胡晓江:我的技法是电脑绘制,实际是黑一笔白一笔相互涂抹着画出底稿再上色的,因此和版画有自然的相似感,可能有复古之处,但谈不到复兴。

插画作为传播图像信息的方式出现在媒体上,被网络和印刷大量复制,从功能性上也许可以和当年的版画类比。不过我觉得目前插画的质量较低,公众也不算很关注,插画在媒体的位置仍属于“有胜于无,但可有可无”,至少就目前来说,插画尚未可以担此重任。

如日本的“绘卷”、“浮世绘”、“绘物语”、“漫画”那样形成视觉图像的阅读传统,一脉相承,记录风土人情民俗幻想社会事件,包罗万象,那当然是最理想的,可惜中国并没有形成这样延续的传统,曾有的《点石斋画报》只能算昙花一现。 |