驻芬兰特约记者 殷紫|文

部分图片由芬兰国家画廊中央艺术档案, 克斯·哈尔克拉(Finnish National Gallery, Central Art Archives, Kirsi Halkola)提供

所有 Aho&Soldan 图片版权所有:Jussi Brofeldt。感谢http://www.ahosoldan.com/

他们的父亲是芬兰国宝级的著名作家;他们的母亲是亲姐妹;他们中的一个疯狂单恋着西贝柳斯(Jean Sibelius,芬兰音乐家,古典音乐民族乐派的代表人物)的妻子;他们走进西贝柳斯的家拍摄纪录片,首次也是唯一的一次向世人展示了私人化的西贝柳斯。他们就是芬兰电影与摄影的开路先锋——黑琦·阿霍(Heikki Aho)和比约·索尔丹(Björn Soldan)。

这一对在 1925 年设立自己的电影公司的兄弟,无疑是芬兰现代艺术史上不可或缺的人物。他们在上世纪 30 年代共拍摄了四百多部纪录影片,堪称芬兰当时产量之最,可他们生前从不自称艺术家。在他们的父亲约翰尼·阿霍(Juhani Aho)诞辰 150 周年之际,芬兰阿黛侬国家美术馆(Ateneum Art Museum)推出了兄弟俩的作品大展“阿霍和索尔丹”(AHO &SOLDAN),涵盖了从上世纪 20 年代至 40 年代的 300 多张照片和 9 部电影。其中部分的照片是自上世纪 40 年代后首次亮相于公众面前。很多芬兰人知道阿霍和索尔丹的名字,年纪大的见过很多他们刊登在报刊杂志上的照片,可阿霍和索尔丹到底是谁?绝大多数人都会对这个问题陷入茫然。

“他们是被重新发掘的国家宝藏。”阿霍的外孙约斯·布罗菲尔德(Jussi Brofeldt)坐在国家美术馆的咖啡厅里,肯定地说。

“提起芬兰,人们总是想到西贝柳斯和阿尔瓦·阿尔托(Alvar Aalto),”布罗菲尔德补充道,“我要让我祖父和他兄弟的名字

与之相提并论。他们完全受之无愧。”

当阿霍和索尔丹年轻的时候,德国和苏联是欧洲摄影的先驱。兄弟俩的摄影和电影都受到包豪斯的实验精神和蒙太奇电影的强烈影响。阿霍其实读的是机械工程学位,他一直着迷于摄影技术,跑到德国学了三年的色彩和色调新科学。期间他受诺贝尔获奖者、色彩理论家维尔海姆·奥斯特瓦德(Wilhelm Ostwald)的启发,研发了他自己的曝光表。阿霍既做自己电影的导演,也做剪辑,他采用了许多现代蒙太奇技术。索尔丹则到慕尼黑工艺美术学院学习,成为芬兰第一个到国外受训的摄影师。他具有高超的摄影技术,受其所处时代的现代潮流影响,他的作品往往通过深思熟虑的构图和强调光影的大胆聚焦来表达。1945 年,被战争拖累得精疲力竭的索尔丹移居伦敦,成为 BBC 广播公司芬兰语部门的一名记者。而阿霍则继续留守芬兰,经营他们共同创立的公司“阿霍和索尔丹”。

阿霍和索尔丹所有的电影,都是受委派而拍摄,其客户从大公司到外交部各有不同。那时候,摄影远不及绘画和雕塑等传统艺术形式,摄影师更不被尊为艺术家。“我觉得这个展览意义重大,”策展人杜拉·卡莉亚莱宁(Tuula Karjalainen)说,“那时候,照片不是艺术。他们没有被大众熟知。”

“但他们是最早给芬兰做国家形象品牌的人。”卡莉亚莱宁说。

以品牌模式来塑造国家形象,对现在的观众来说已不陌生。旅游局、奥运会,以及文化节等等,都会以国家形象进行包装整合,吸引全世界的关注。“可是他们在那个时候就已经想出这样的点子了。”卡莉亚莱宁说。

《芬兰的召唤》(Finland Calling )是阿霍和索尔丹受芬兰外交部委托所拍摄的一部 20 分钟左右的黑白影片。该片的默片版本于1932 年首次发行,到 1936 年,大幅度重新剪辑并配上西贝柳斯音乐的第二版,于瑞典斯德哥尔摩的旅游年会上播出。第二版影片已经成为一部介于纪录片和宣传片之间的作品。而 1940 年在纽约世界博览会上,影片以欢快的城市休闲生活结尾,尽管伴随着“冬日战争”的隆隆炮声。就这样,同一部电影,先是变成一部专门放给瑞典人看,期待融资得以度过经济难关的片子;接着又变成一部放给全世界人看,希望吸引旅游者,并获得更多帮助的片子。由于二战的影响,这部电影的作用在三次放映中,有着极其微妙的变化。它表现了一个小国家,如何含辛茹苦地在战争中争取独立,并竭尽全力保护自由和文化;而二战结束后,芬兰急切地要重塑国家正面形象,同时还要促进经济发展,走出战争带来的萧条和困顿。

“我并没有用纪录片这个词来形容他们的电影,”卡莉亚莱宁说,“这些电影像是广告片。”但是《芬兰的召唤》整部电影的

创意都属于兄弟俩,不可否认,他们具有相当的创作自由度。他们在拍摄影片的同时,也拍下了大量的照片,的确也是在记录一段历史。两人在战时的另一份工作则是芬兰迪亚新闻社的记者,他们所拍摄的素材提供给了世界上很多其他新闻机构,以强化芬兰在“冬日战争”中的精神和形象。

1941 年夏,随着和苏联之间的“持续战争”,芬兰的宣传机器仍然马不停蹄地运作着。《当紫丁香盛开的时候》(When the

Lilacs Blossom )是第一部来自国家信息部指定创作的影片。阿霍和索尔丹把摄像机架在赫尔辛基市中心,记录了苏联代表团终于撤出芬兰的片段。围观的市民悄无声响,甚至面无表情地看着苏联人忙碌地将家具和器材从住地搬往火车站。但在一片沉默中,似乎可一窥每个人脸上的偷笑和宽慰的神情。最具争议的,莫过于人群中三三两两出现的盖世太保敬礼。依照当时的审查制度,盖世太保礼是不可以在芬兰媒体上公开出现的,芬兰政府当时的官方口径是“没有和德国人合作”,但事实并非如此,那人群中的敬礼也被真实地捕捉到位。

“我们完全不知道他们两人的政治倾向,”卡莉亚莱宁说,“但是我认为,他们只是在真实地记录,别无他意。”

作为被芬兰信息部和军队雇佣的战时记者,兄弟俩的镜头并没有直接出现在战争前线。阿霍去了靠近苏联边界的“白色卡瑞利亚”地区,那里也是芬兰民谣诗歌的诞生地;索尔丹着重记录战时的志愿者工作和城市日常生活。一些和德国紧密合作的文化活动也被记录在案,比如索尔丹所拍摄的德国歌唱家在芬兰的音乐会等等。在一本 1939 年出版的《芬兰画报》上,刊登了索尔丹所拍摄的车间工人聚精会神工作的场景。题图如此写道,“在今日的芬兰工人脸上,你可以看到幽默、倔强和警觉的品质。这也是整个国家的普遍品质。而作为人,我们必须分享所得到的一切赞扬和抱怨。”

“这的确是一种宣传所需。”卡莉亚莱宁在评价阿霍和索尔丹的一些作品时如是说,这种类似风格在早年的苏联和中国也曾大行其道,只要不是太年轻,很多人都对此相当熟悉。

德国现代主义和包豪斯的影响在阿霍和索尔丹的作品中清晰可见。他们从德国学成归来后,几乎是日以继夜地给广告和杂志制造影像,他们也在不停挑战传统摄影风格。他们恰逢好时机,印刷技术的发展使得摄影正好变成可像记日记那般频繁而即时;1933 年芬兰实行电影制作行业的税收减免,又给他们的电影拍摄带来商业契机。除了战争这一毋庸置疑的绝佳题材,现代工业的兴起和现代城市的形成,都给兄弟俩带来极具实验性和刺激性的拍摄机会。他们的摄像机具有一种能力,“让芬兰人看到物件的奇迹和机器的美丽”。

“他们的作品放在今天展出,就像是一面镜子,”布罗菲尔德说,“就像你在往前开车,然后从后视镜中看来时的路一样。现

在的摄影作品中的一切技巧和构图等等,你都可以从我祖父他们的作品中看到;他们在那些年早已经做过了。”

布罗菲尔德坚信阿霍和索尔丹属于世界上最好的摄影艺术家之一,“他们在按下快门的时候,就做了精密的构图,非常准确。他们的视角幽默而有趣,”他说,“我祖父一直都很尊重拍摄对象,他从来不侮辱任何人。”

“我觉得这个展览好像是把过去、现在和未来连接在了一起。”他说,“芬兰人的那种吃苦耐劳和倔强坚韧的性格,是我们发展到今天这个地步的重要原因,它也会是决定我们如何走向将来的一个不可缺少的因素。”

这个充满艺术细胞的家庭不乏人才。阿霍的女儿,也就是布罗菲尔德的妈妈,克莱尔·阿霍(Claire Aho)在上世纪 50 至 60 年代创作的时装摄影作品,也在同一时间于赫尔辛基展出。市政厅则推出以上世纪 30 年代赫尔辛基夏日城市生活为主题的图片展,图片全部出自阿霍和索尔丹之手。

怀旧的情绪,似乎一下子充斥在这座毗邻波罗的海的美丽城市。而怀旧,通常也是对现实的一种微妙的反射情绪。尽管布罗菲尔德认为他的祖父以拍摄芬兰民众的个人形象,成功地捕捉到了芬兰精神,而这种精神是促进和决定芬兰未来前行的方向,“但轮不到我来说,芬兰的方向到底在哪里,”他说,“我现在所做的,是把他们的作品带往全世界。这样,我也算是给我祖父他们和我母亲一个交代了。”

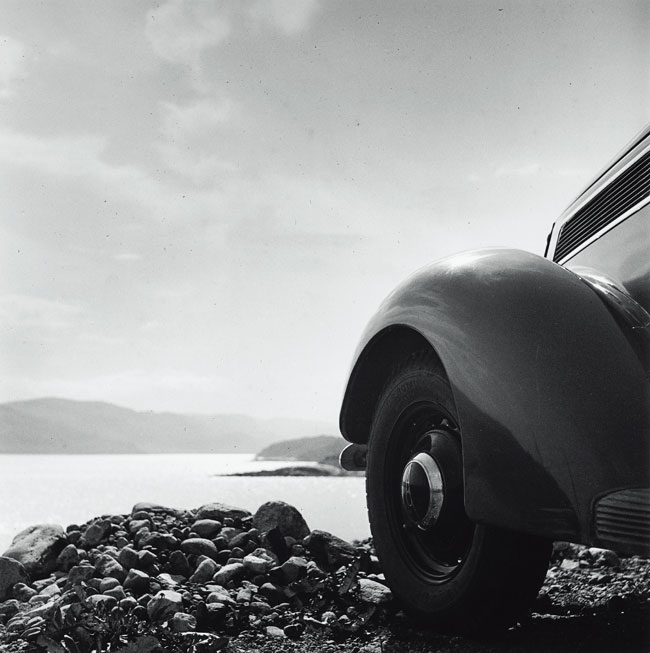

北冰洋沙滩上的汽车(Henkilöauto Jäämeren rannalla ),拉普兰,1937。Heikki Aho & Björn Soldan|摄

大街上的游行(Kadulla marssijoita ),赫尔辛基,1941。这是当时无法公开发行的照片。

Heikki Aho & Björn Soldan|摄

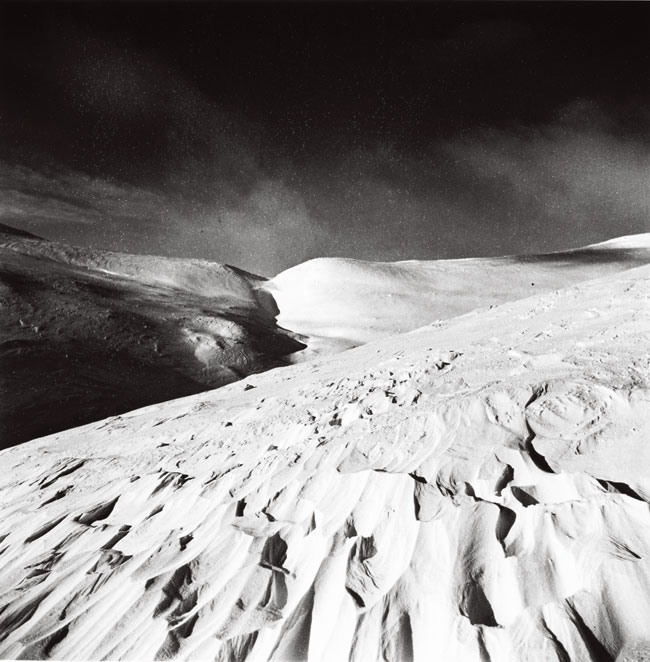

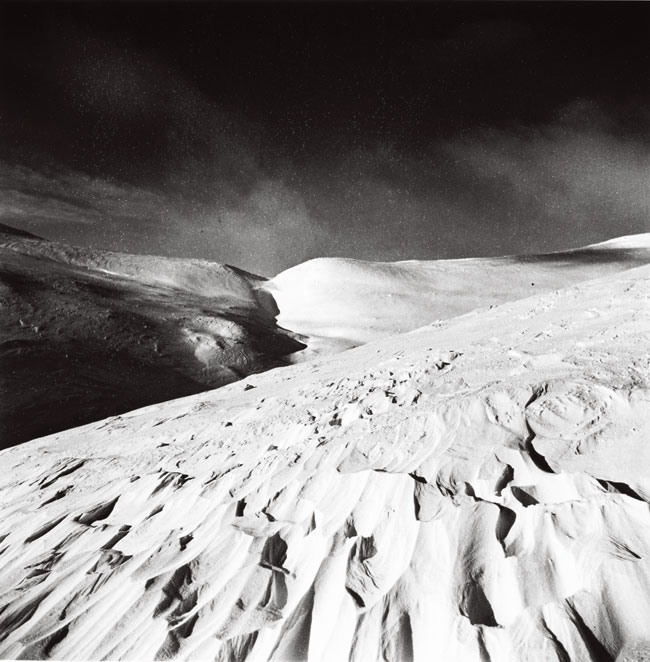

巴拉斯山(Pallastunturi ),拉普兰,1930 年代。Heikki Aho & Björn Soldan|摄

无题。该图截自 1930 年代的芬兰旅游局影片。Heikki Aho & Björn Soldan|摄

倾盆大雨之后(Kaatosateen jälkeen ),赫尔辛基,1937。Heikki Aho & Björn Soldan|摄

挤满孩子的汽车。这是阿霍旅途中所拍摄的,地点和拍摄对象均不详。芬兰最大的日报《赫尔辛基新闻报》配合本次展览在报纸上刊登了此张旧作,鼓励读者辨认其中的孩子。