龚彦|文

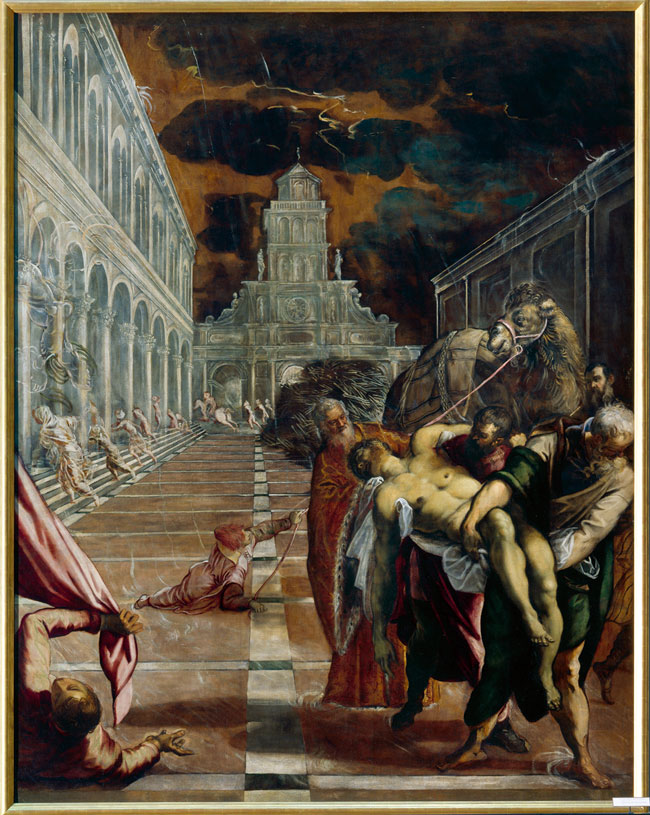

丁托列托,《圣马可的遗体被运回威尼斯》,1562-1566

在欧洲独自游荡到第 14 天,威尼斯的致幻让人忘记了孤独的可耻。华丽的教堂,珠光宝气的墙面,镶着金边的贡多拉,再扁平的胸也能在这个没有汽车的城市找到节奏,耸起、舞动,一切似乎还停留在那个辉煌的暴发户时代。坐在前面的亚洲女孩几次用余光打量我,欲言又止。我并无傲慢之心,只是不想打搅这份夜晚的宁静。女孩起身与侍者寒暄了几句,手指滑入敞开的驼色风衣,将牛仔裤往上提了提,踮起高跟鞋心不在焉地消失在威尼斯的小巷中。 孤魂野鬼,但却是卡尔维诺笔下唯一“看得见”的城市。清晨,浮云聚起,失去透视景深的圣马可广场仿佛一个纸折的舞台,薄如奇迹。丁托列托(Tintoretto)画中被运回的圣马可(Saint Mark)的遗体是否曾由此经过?那些迅速划过画面的白色闪电,鬼魅般逃逸的市民呢? 作为意大利文艺复兴的代表画家,丁托列托几乎毕生未离开威尼斯,这一百多个绕泻湖展开的岛屿是他全部的肉体和想像。上帝说要有光,于是便有了光。但对于丁托列托来说,人和私欲才是光亮起的意义。那是一种“自发光”(proper light)和“转移光”(transmitted light),通过人与人(包括神)的关系点燃、熄灭。 今年威尼斯双年展的主题也与“ 光” 有关—— “ 照亮”(ILLUMInation)。策展人不仅用大小写和正斜字体把“照亮”肢解为“照亮·国家”,更是把 3 幅丁托列托的代表作从威尼斯研究院美术馆(Gallerie dell’Accademia)运到了位于Giadini的主题馆正厅中。 据说,丁托列托的画室上方悬挂着一个木盒,里面放的是用蜡或泥制成的塑像。在蜡烛的光晕下,画家能够不分昼夜地通过这个简易舞台进行各种造型的想像。不知丁托列托会如何评价数百年后这些正处于方盒子中的自己的作品。电子灯光下,戒备森严的保安监视下,漫游的现代人,突然亮屏的 iPhone……正如最华美的创世纪颂歌只有出自信徒的口中,在这个当代艺术嘉年华中,圣人、动物、广场仿佛历史的装饰和保障,丧失了语言能力,光,也随之简化成了情节。此刻,我们多么期待这些画的搬运者——策展人,给出一个视觉和体验上的解说,而不是用浪漫主义情怀掩饰大家闺秀般的羞怯啊。 “我更希望看到策展人坚定的选择” ,法国评论家拉法耳·居尔(Raphael Cuir)观展后这样说。的确,本届双年展对作品文本化的选择让观众犹如穿梭于一个杂志空间(也许与策展人主编的工作经历和思维定势有关),缺乏必要的补充、调整、转化甚至颠覆,本次 4 个由艺术家策划的“平行馆”(Para-Pavilion)又是一个例子。策展语中介绍,这4个由艺术家策划的平行馆,并非平行,而是一个具有容纳其他艺术家作品功能的空间,但恰恰就这点而言,这 4 件作品都极其失败,我们看到的不是交流,而是争夺与吞噬。而此时,策展人又消失了。 半年前,在我们办公室的一次讨论会上曾有人向 Bice 发问:“给作品一个独立于其语境的公允的判断是否可能?”Bice 回答,“在我们这个时代,我们更多会保持这两者之间的平衡,既有纯粹艺术审美的价值,也会考虑其所含的附加含义以及对周边环境的隐喻。”我不知策展人到底从何想起了“国家”这个概念,因为仅凭对威尼斯双年展特殊的架构——国家(national

pavilion)——的诗意回忆,并不令人信服。这些当年的国家馆,如同历史上某个世界博览会遗址,那是国家意志的遗骸。国家,Nation,显然是把最后一点光扑灭的帮凶,它将作品和人性生硬机械地镇压于权力、意志和阐述之下,尽现了当代艺术的局限性和陈词滥调。 每年,我们都在抱怨双年展的失败,但第二年我们又乘上不准时的 Water Bus 兴匆匆地来。幻象,这才是双年展真正的魅力。这里从来就没有什么文化中心论,也不曾发起过任何所谓“激进”的艺术,让我们牵挂和希冀的是一次靠谱的演出。“在地狱里寻找非地狱的人和物。”《看不见的城市》这样结尾道。如果我们真要向冥王讨回艺术女神的话,那么,千万不要学习俄耳甫斯的柔情,就先闭上眼睛,遵照冥王的指示,不回头地离开。 |