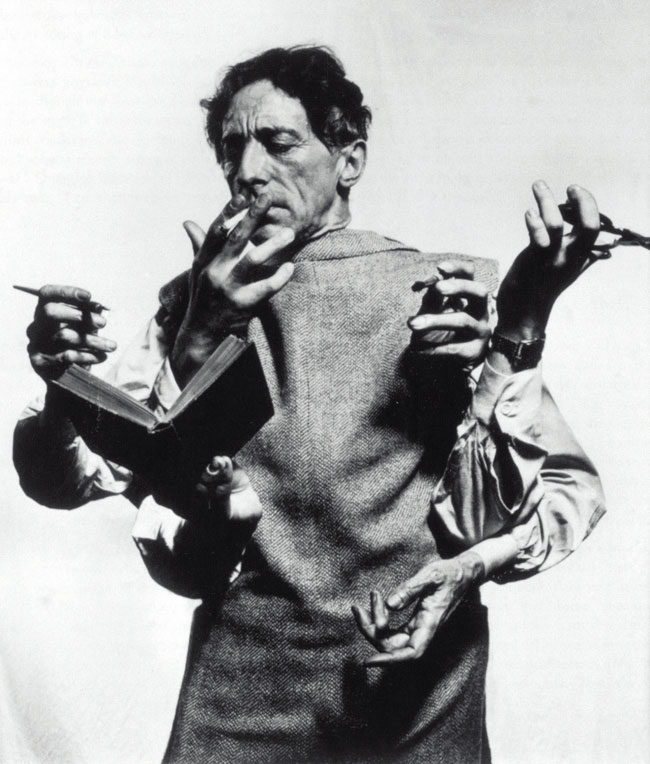

菲利普·哈斯曼(Philippe Halsman)拍摄的让·科克托肖像,1949 年。

塞尔日·李纳尔(Serge Linares)|文 王舒柳|编译 编者按:诗歌,绘画,戏剧,电影……20 世纪重要的艺术类型中都有让·科克托(Jean Cocteau,1889-1963)的身影。然而艺术家本人却认为他只有一重身份:诗人。其他类型的创作无非是诗歌不同的表现形式,应该被命名为诗人绘画、诗人戏剧或诗人电影,正如摄影家菲利普·哈斯曼(Philippe Halsman)镜头下的让·科克托,不论手与眼如何令人眼花缭乱,心与脑却始终如一。

这篇文章从心理分析的角度解析让·科克托的美学观点,阐释其绘画与诗歌相互呼应的创作形式。作者塞尔日·李纳尔为法国鲁昂大学讲师,让·科克托研究专家,曾主持修订法国七星丛书《让·科克托小说全集》。标题为编者所拟。

让·科克托一直受到自我认同的困扰。他的绘画创作与他重构父亲的形象有着直接的关系。可以说,他一直试图回避父亲幽灵般的存在。1898 年 4 月 5 日,科克托的父亲乔治·科克托朝头部开枪自杀身亡,父子关系从此笼罩上悲剧色彩和自责的情绪:父亲生前喜欢在业余时间创作油画,导致让·科克托在艺术创作上排斥油画,这种情况一直持续到 20 世纪 50 年代;同时又让他对摄影既着迷又恐惧。让·科克托在日记《简单的过去》(Le Passé Défini )中写道(1952 年 9 月 17 日):“听到父亲猝死的消息,我脑海中最先浮现出来的就是那台他应该在第二天修理却再也无法修理的照相机。我无法接受他的死亡,因为他向我保证会修好那台相机。他食言了。”年幼的孩子将没有履行的诺言视为背叛,导致他成年后产生一种负罪感。这正是话剧《埃菲尔铁塔的新人》(Mariés de la tour Eiffel ,1921)中的情节,剧情围绕着一部有故障的照相机展开。总体而言,纸张上隐藏的文字或图画在银版显影法中显现,比显影液呈现的图像更具有冲击力。科克托的想象力使载体具备保留超自然启示的能力,他时而暗示载体背后的灵性,时而让留白具有启示的力量。“我全部的诗歌就是:我移印/不可见(你们不可见)1 ”,他在一首题为《他自己》(Par lui-même , 收录于 1927 年出版的诗集《歌剧》)的诗中总结道。同样,他在《鸦片集》(Opium ,1930)中写道:“概括地说,我描画幻影,勾勒虚无,我在画画。” 直到 1913 年,在奥夫朗维尔市(Offranville),科克托才对这种文字与图画结合的艺术承载方式有了清晰的意识。欧仁纳

(l'Eugène)的形象突然诞生,成为他笔下第一个天使。这次尝试在很大程度上源于他在某次葬礼上与画家雅克-艾米勒·布

朗仕(Jacques-Emile Blanche, 1861-1942)相遇时的对话。当时,布朗仕扮演了父亲的角色,鼓励科克托提起画笔。这样的背景促使科克托渐渐摆脱自己天才诗人的过去——他曾经借此遗忘痛苦,终于不再对抗死亡的恐惧,开始坦然接受自己新的人生使命,也就是面对终结的困扰并体验自身逐渐消亡过程。欧仁纳是科克托的名字之一2 ,用它来命名另外一个世界的使者,已经体现出科克托塑造双重自我的一种方式。日后,“天使”这个词汇——如果把法语“天使”一词(“ange”,法语读作“昂日” )反过来读就变成科克托的名字“让”——证明了作品中超人的创造物对他个人的意义,除此之外,这些超人的生物还摧毁了作者的自恋情结,揭示出个体在“绝对”面前的脆弱。科克托的自画像再现了一个在死亡威胁下处于悬浮状态的人物,他在戒毒时期创作的自画像中,这一点非常明显地表现在人物脸部痛苦的表情上,人物线条扭曲,没有摆出任何姿态。

让·科克托,画册《大写 C 的圣母》(Jean Cocteau, La Vierge au grand C .),共 13 幅,21×27cm,1931

也许,科克托在童年时代就掌握了素描的技巧,在青年时代,从 1909 年到 1912 年,他在报纸上发表了一系列讽刺当时名人的漫画并取得一定的成功,画风明显受到桑3 和卡皮埃罗4 的影响。虽然在诗画集《波多马克》(Le Potomak ,欧仁纳就被收录其中)中,科克托的绘画风格有所改变,但是,必须承认他仍旧保留了早年画漫画时练就的能力——用寥寥几笔再现人物的细节和特征。1935 年出版的《肖像,回忆:1900-1914》(Portraits-Souvenirs 1900-1914 )是对幻灭的“美好年代”5的献礼,科克托并不满足于收录自己创作于 1910 年前后的漫画作品,而是将自己毒辣的漫画风格发挥到极致。与此类似的是《大写 C 的圣母》(La Vierge au grand C .),1931 年科克托在土伦市(Toulon)戒毒期间完成了这部画册,当时的社会名流和知名艺术家都没能逃过科克托辛辣的嘲讽,场景有时甚至接近猥亵,埃蒂安·德·博蒙6 ,慕聂神父7 ,安娜·德·诺阿伊8 和香奈儿被轮流安排坐在声名狼藉的女主人公身旁。一张用餐的托盘,面粉,木炭,就勾画出了一个真实的 1944 年的科莱特9(Colette)。科克托拥有足够的知识,可以忽视单一的表现性,而只凭借线条的技巧实现艺术的相似。必须指出,这些线条感十足的绘画同时表现出灰暗的意愿。科克托的人物肖像被强大的死亡阴影笼罩。熟睡者的肖像通常带有回环的花纹,画家希望我们可以在他们的脸上“读到血色的玛瑙杯,根源的秘密,源泉以及星星的言语” (《熟睡者的二十五幅肖像》前言,Vingt-Cinq Dessins d'un dormeur ,1929)。神话人物的形象也是如此,他们体现了科克托对死亡的恐惧以及超自然事物对他的吸引。在任何时候,简洁的笔法都与灵性的分析并存:寥寥几笔勾勒的轮廓,黑白的对比,他不需要更多的手法赋予无形形态,也不会以更简约的方式让这些形象悬浮在将要吞没它们的原始空间中。白纸黑墨烘托出绘画的厚重,画中具体的形象已经接近临界点,打乱学院派的美术秩序:简单的构图削弱绘画的表现方式,最终动

摇写实的原则,绘画仿佛擦过消失的边界,让人怀疑模特的真实存在,似乎已经预言了消解。科克托正是这样将忧郁的情绪引入他与被描绘对象的关系,引入他与被描绘的自我的关系。 科克托运用想象力,赋予白色高度的象征意义,使得色彩的运用似乎丧失了意义。他不认为白纸是中性的,在很长时间里抗拒色彩的入侵,只有在为了达到烘托或者匀色的目的时才会使用一些颜色,而且以不模糊或者遮蔽线条轮廓为前提。在大型绘画方面,从 1956 年到 1957 年,科克托为维勒弗朗士·絮尔·梅尔市(Villefranche-sur-mer)的圣彼得教堂做内部装饰,绘画完全承袭了科克托线性的美学观,以黑色线条勾勒,并以淡色烘托。装饰画糅合了具体的人物形象以及几何图案这两种线条,使得原本含义清晰的图画具有了谜一般的色彩。实际上,从最早的《欧仁纳画集》开始,科克托便尝试着在绘画中将超自然与棱角结合在一起,因为两者在词源上有近似之处:“天使(法语为 ange)和棱角(法语为 angle)……在希伯来语里是近义词……那么天使的坠落也可以理解为棱角的消失……球体的表面由无数个棱角构成……棱角消失也就意味着理想的球体:神力消失,契约出现,人类降临”(《职业的秘密》Le Secret professionnel ,1922)。教堂立柱及拱顶的几何图案并不是简单的装饰画,它们赋予墙面及天花板上的具体人物形象一种超自然延伸的纵深感,同时也使展现在眼前的世俗生活场景——包括当地人的生活片段和耶稣的生平事迹——具有隐喻的色彩。此外,教堂入口处的上方还刻有一句圣彼得的箴言(“请走进教堂,如同走进有生命的石头。”),正是要求人们将教堂的建筑视为一个不断变化的空间,因此,真实的再现变得毫无意义,支撑教堂的石柱上的抽象图案所蕴含的神性才值得我们关注。由此可知,科克托试图引导

参观者和信徒们感受超越具象的变化过程。除耶稣变容之外,显灵这个更重要的原动力则借助教堂壁画的构图展现:通过视觉效果,科克托让刚刚步入教堂的参观者完全看不见祭坛后方的基督复活图,只有渐渐步入穹顶,这幅图画才会随之呈现在眼前。表达信仰与空间位移两个过程巧妙地结合在一起,展示了以具体的手法表达启示的可能性,同时,也表现了他本人由于父亲的背叛引起的对自我身份的质疑。因为让·科克托(Jean Cocteau)名字缩写 J.C. 与基督耶稣(Jésus Christ)的缩写相同,科克托曾多次在文学作品中自比耶稣。从早期的《波多马克》(“神啊,神啊,你为什么抛弃了我?”) 一直到创作于 1946 年的诗歌《基督受难》(La Crucifixion ), 他以含蓄的手法排列一系列肖像,以无法考证的基督降临比照漂浮的诗人身份。 (全文见《艺术世界》2011年7月刊) |