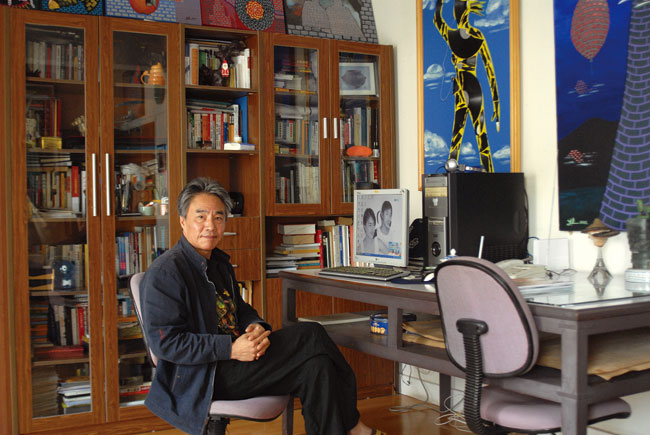

刘旭俊|采访 严力|图片提供

《今天》杂志是当代诗歌的开山鼻祖,“星星画会”是当代美术的弄潮儿。它们看似“花开两朵,各表一枝”,却有着共同的源头。最初,《今天》与“星星画会”并不分家,许多成员身兼两头,既是《今天》的主创者,又是“星星画会”的主力干将。严力就是其中的佼佼者,不仅在诗歌领域享有盛名,在美术领域也备受瞩目。作为当代艺术中第一代“跨界者”,严力在诗歌与绘画之间游刃有余,似乎毫无界限的阻隔。严力从未感受到艺术身份的界限划定对他造成的压迫感。在他看来,艺术无界限,跨界就是为了取消界限。

跨界展现了艺术与人性的全貌

ArtWorld:您是一个诗人,是《今天》诗刊最早的主创人员;也是一个画家,是“星星画展”的发起人之一。在中国古典传统

中,不会过多地去区分诗人还是画家,因为它们被共同囊括在“文人”的概念里。对此,您是怎么看的?

严力:究竟是诗人,还是画家,当时根本没有把文化身份分得那么清楚。不论哪个身份都是为了“反扭曲”,提倡真善美的人

性。经过文革以后,阶级斗争和民主专政已经把全中国人的人性给扭曲了,我们想的只是回归人性中最自然的正常状态。我们大概是在 1971、1972 两年开始“地下写作”的,虽然经常是要锁在抽屉里的,当时开玩笑说是“抽屉文学”。但是,这也是人性的一种正常的需求。

比如“今天派”的成员里有五个人同时又是“星星画会”的。其中有马德升、黄锐、钟阿城、曲磊磊和我。还有王克平,他同时

也写一些剧本。所以说,基本上写诗也好,绘画也好,它完全是按照人性的最基本的一些需求,也就不必分得太细了。

ArtWorld:可是,现在不管是诗人也好,画家也罢,文化身份似乎比文化本身更为重要。从这种身份到那种身份的位移也总被津津乐道。是什么造成了这样的局面呢?

严力:其实,现代社会害人。为了生存,你不得不把你本来只是修身养性的艺术方式,变成一个专业的挣钱手段。所以,才会把你刻意地进行划分——你是画家就只能画画,因为这里体现了专业。人被逼得只能身份细分。原来是培养个人修养的艺术变得你要依靠它去赚钱的手段。相应地,我们也把本来是自由、不需要付钱的那种交流方式把它也变成来需要付钱才能获得的交流。这是现代社会的一个残酷性。

但是,它也没有错。这是一个既成事实。所以才会出现一个反过来的状况——你这个画画的怎么又去写诗,写诗的又去干别的什么事了。这就变成了所谓的“跨界”。然而,“界限”是社会化过程中强加给人的,并非我主动地产生跨界的意识,也不会有谁天生就以跨界来自我标榜。

ArtWorld:在中国古代,诗人兼画家有很多,比如王维、苏东坡等等;而在西方也是不分家的,比如超现实主义中的布勒东、艾吕雅也有很高的艺术造诣。这里面是否蕴含了某种必然性?

严力:诗画一家,在我们的传统里早就有了。比如说以前的文人,可能每个礼拜天几个人聚一聚,拿出点写的东西来朗诵朗诵,两杯酒下去一高兴就开始写书法了,书法写好之后扇子拿过来又开始在扇面上画上画了,不会分得太细。

从根本上说,我认为艺术领域里的跨界属于个人的修养。比如,一个遵守法律的人和一个好人,或者说有文化的人,它不是划等号的。遵守法律是因为害怕被惩罚,只有修养是人主动地去提高自己。反过来讲,所有的创作是为了什么?我们的文化是为了什么?最后就是提高我们的行为和修养。法律是消极的,它大多数是禁止你去做什么;但是艺术是积极的,它倡导你去做什么。跨界意味着在艺术领域中什么都可以去积极地尝试去做。

所以说,跨界很重要。首先,修养是无价的,它是买不到的。我们现在已经不习惯不用金钱来想一些问题,没有价格的东西我们就不考虑了,它使我们顾不得去考虑更多的内涵。我们打扮自己都已经来不及了,哪来时间去建立内在。更何况是跨界这种全面地建立内在精神世界的行为呢?

ArtWorld:对于你们那个时候来说,可能是因为诗和画不存在跨界的问题,它只是艺术里两种不同的表现形式。您认为艺术领域内部的跨界有必要吗?

严力:不光是诗歌与绘画,所有的艺术都是不分家的,没有什么艺术是可以分家的。它都是为了提高修养,让个人的行为更好。为了让行为趋于完善,它必须是作为整体的艺术,而不可分家。我们当时所想的就是为了激发人的真善美和良知。

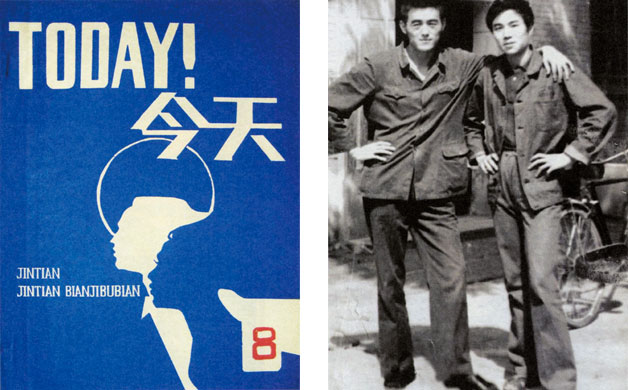

民间诗刊《今天》的封面设计 1974 年,芒克与严力在芒克家门口合影留念。

“一专多能”只是“因祸得福”

ArtWorld:虽然您不太赞同艺术领域中先有分家,而后才有跨界这一说法。然而,你们那代人的艺术生命力十分旺盛,几乎都是“一专多能”型的。其中想必有时代的原因,可以介绍一下吗?

严力:我们那时候学校都是关掉的,图书馆都是关掉的,你能看到的文字是《人民日报》和《毛主席语录》。但是,文革十年是突然而来的。在此之前,还能在图书馆里看到我们的四大名著,还有一些翻译过来的狄更斯、巴尔扎克等等外国的现实主义小说,只是在文革中突然把它给割断了。

当时,整个社会就是一口大锅饭,看似平等,但是真善美的东西缺失了。物质层面是没有一种落差,可是精神层面的落差很大,很多东西还需要补课。这促动了我们在艺术上会有更大的需求,也可以说是饥不择食,不管是诗歌还是绘画,都想要去获得。

ArtWorld:你们当时玩在一起的“白洋淀诗群”的朋友里好像什么人都有,也是因为这样吗?

严力:对,我们那个群体里什么人都有。因为它什么都不让你发声,反而什么声音都想发出来。现在不这样了,大家知道要走一个安排好的路,去找一个工作,然后去挣日常的费用。

ArtWorld:可是,在当代艺术领域里,你们那代人可谓群星璀璨。如此说来,你们那代人有不幸,也在一定程度上因祸得福。

严力:也不是这样。外界有这种说法,但我不认为这样。关键问题在于成本。我讲的不是我个人的成本,而是全中国的成本,还包括我们父母这一代。所以有些人说,文革让你们这代人可能有机会摆脱了学校的这种红色训练,让你们有自由的可能性。这我同意。但是,我所不同意的是用这种昂贵的成本去换回我们的艺术成就,我情愿没有这些的。既然要讲成本,如果用中国停顿 20年来造就我们这代人,我觉得不值得。现在只是没办法,外界有这种说法。我们要彻底反思过去,也正是这个原因,希望以后不要有这种投入如此大成本,却可能只是成全了很小一部分人的事件再次发生。

ArtWorld:你们当时在艺术中的各行各业里都游刃有余,您也说了都是不分家的。你们是怎么玩到一起的,能不能介绍一下当时的情况?

严力:这可能和北京当时的大院文化有关系,或者往大里说是共产党文化。共产党文化就是说,从1949年以后一直到甚至1985年左右,中国没有建筑,只有宿舍。各个单位自己盖自己的宿舍楼,然后按照单位把人划定在一块儿。那么,我们这些小孩也只能在一个大院子里玩。并不是说我们选择在一个大院里玩,从某种程度上说,我们其实没有选择权。当时没有商品房,我们不可能买房子住到别的地方去。这个问题应该这样考虑,是共产党文化造成了这帮人的居住形式,而这个居住形式造成了我们的交友方式。

(全文见《艺术世界》2011年7月刊)