费尔迪南·舍瓦尔(Ferdinand Cheval,1846-1924),《理想宫殿》(Palais Idéal , 1879-1912)

现实中的理想宫殿(刘焰|文)1879 年 4 月的一天,邮递员舍瓦尔(Ferdinand Cheval)像平常一样出门送信。每天 33 公里,同样的路,他已经走了 12 年。这一天,他的脚被绊了一下,低头一看,是一块玲珑剔透的小石头,他顺手把它捡起来揣在口袋里,带回家中。第二天,在同一个地方,他又看见其他的石头,更加精巧迷人。邮递员想,既然大自然有鬼斧神工,我为什么不可以?他决定修建自己理想中的宫殿。

他每天添上一块砖石或凿上几刀,按照要投递的明信片上的风景复制自己从未见过的文明和信仰。他坚忍倔强,不在乎时间,更懒得理会流言。33 年后,一幢长 26 米、宽 12 米、高 14 米,通体布满雕塑的建筑物耸立在法国东南方的奥特里夫市(Hauterives)。东侧是生命和智慧两座喷泉,西侧是微缩的清真寺、印度教神庙、瑞士大木屋、中世纪城堡等特色建筑,南侧记载圣经故事,并且有一座旋梯通向顶层 23 米长的露台,而北侧则是埃及的自然神庙和各种野生动物。从未接受过任何艺术教育的邮递员创造了艺术史上的奇迹 :毕加索、普鲁东向他致敬,安德烈·马尔罗(André Malraux)将宫殿视为最伟大的天真派建筑,1969 年,它被法国文化部正式列为历史文物。而这一切只因为他被一块漂亮的石头绊了脚,只因为他要证明一个农民的儿子同样有才华。或许要有一点疯狂一点执著,才能在现实中修建起理想的宫殿。

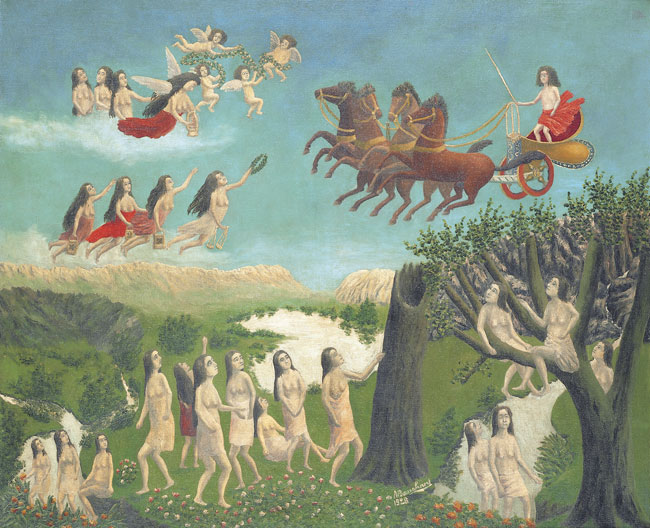

安德烈·博尚(Andre Bauchant, 1873-1958),《阿波罗的战车》(Le char d'Apollon,1928)

欢乐英雄(刘焰|文)安德烈·博尚(Andre Bauchant)出生在法国中部的一个小城,从小跟着当苗圃工人的父亲莳

花弄草,成年后也成为一名苗圃工人。当他在 46 岁那年决定成为职业画家的时候,人们便索性称他“园丁画家”。不过,在苗圃工人和画家之间,他还做过一份对他的艺术创作有直接影响的职业:使用测距仪测距。野外丈量的工作让他有机会欣赏四时天气山川河流,更让他领悟到透视法的原理:因此,在以散点透视或二维空间著称的天真画派中,博尚的构图有出人意料的深邃感,远、中、近景的安排井然有序。

博尚的天真应该源于他不为环境所动的快乐的天性。20 世纪 20 年代的欧洲艺术界充斥着各种现代主义思潮,画家们不断求新求变,而博尚却只尊重自己的感受。他描绘自己熟悉的花鸟虫鱼和自然风光,描绘令自己神往的古希腊罗马神话故事,将雄浑质朴的气息注入历史题材,画面呈现出童话般愉悦的气息,也许,黄金时代众神殿中的神祗们便应该这样无忧无虑。1928 年,誉满全球的俄罗斯芭蕾舞团再次来到巴黎,当团长狄亚基列夫(Serge de Diaghilev)看到博尚的作品,立刻决定邀请他为新芭蕾舞剧《阿波罗》设计舞台背景,于是有了上面这幅《阿波罗的战车》。同年,巴黎的让娜·布歇尔(Jeanne Bucher)画廊首次为画家举办展览,园丁终于用欢乐征服了巴黎,征服了艺术界。

卡弥尔·邦波瓦(Camille Bombois, 1883-1970),《街头艺人》(Athlète Forain,1930), © 法国博物馆联盟,东方 IC|图片提供

世俗生活即景(刘焰|文)卡弥尔·邦波瓦(Camille Bombois)从小就想当画家。他喜欢在父亲工作的运河

边游荡,看水中的倒影、来往的船只、忙碌的人群。但是,像他这样穷人家的孩子首先要考虑的是糊口。他 12 岁开始离家谋生,当过农场工人、杂技团的大力士、海员、地铁工人,后来进了一家印刷厂印报纸,晚上工作,终于让他白天腾出几小时画画的时间。

他攒了一大堆作品,既不去画廊也不找评论家,而是自己给自己办展览,地点就在巴黎蒙马特高地的食品集市上,他相信“群众的判决”。作品的题材是画家熟悉的日常生活,水畔的风景、蒙马特高地的街巷、街头艺人还有健康敦实的女人——他是少数敢于并成功地表现女性性感的天真派画家。他带着纯真、好奇和感恩的眼,勾勒像他这样出身贫苦却不失正直勇敢,生活艰辛却不改淳朴快乐的底层百姓的生活剪影,也正是他们最早接受了他的作品。在被德国收藏家威廉·伍德(Wilhelm Uhde)发现之前,他已经成功地卖出了不少作品。画家借《街头艺人》(Athlète Forain)再现自己早年在杂技团当大力士的经历,他夸张了大力士的身材与杠铃,有意打破他与周围的人物和景物的协调。评论家创造出“心理透视”这个说法,即以主观的夸张变形取代客观的视觉透视,制造更强烈的视觉效果。不过,卡弥尔·邦波瓦对这个名词并不感兴趣,对他来说,生活就是绘画,绘画就是生活。

塞拉芬·路易(Seraphine Louis, 1864-1942) ,《叶》(Feuilles,1928 )

笔端的祈祷(刘焰|文)塞拉芬·路易(Séraphine Louis)的人生仿佛 19 世纪末悲情小说中的情节:1 岁丧母,7岁丧父,她在姐姐家寄宿了几年,便进修道院做了女佣。后来,她来到巴黎北边的中世纪古城桑利斯(Senlis),依旧靠做女佣维生。

无数这样卑微的生命在无声无息中消失,而历史却偏偏记住了她:她在画布上找到了生命的另一种维度,足以弥补所有现实的缺憾。教堂的彩色玻璃在阳光下五光十色,钟楼的钟声错落有致,路易只想把这一切感动用色彩记录下来,再献给圣母。没有能力购买颜料,她就自己配制,大半个世纪后的今天,她的作品不但色彩饱满,更是呈现出一种上过蜡以后含蓄的光泽,可惜的是没有人知道颜料的配方。她从来不画人物风景,只描绘枝叶果实,让它们夸张地铺满几乎全部画面,每一笔一划都带着生命的脉搏,仿佛是她不断吟咏的祈祷,反复诉说她的信仰和获得信仰的狂喜。1912 年,著名德国收藏家威廉·伍德(Wilhelm Uhde)无意发现她的绘画,以为这是“历史上最强烈最奇妙的作品”。20 年代中后期,在收藏家的帮助下,路易终于成为画家“桑利斯的塞拉芬”,开始创作大幅作品,参加各种展览。然而就是在这个时候,她开始出现幻觉幻听,精神越来越不稳定,最终被关进精神病院,度过生命的最后十年。今天,塞拉芬·路易的作品被世界各大博物馆收藏,一名女佣黯淡的生命神奇地折射出艺术的辉煌。

|