吴亮,文学批评家、作家、《上海文化》主编

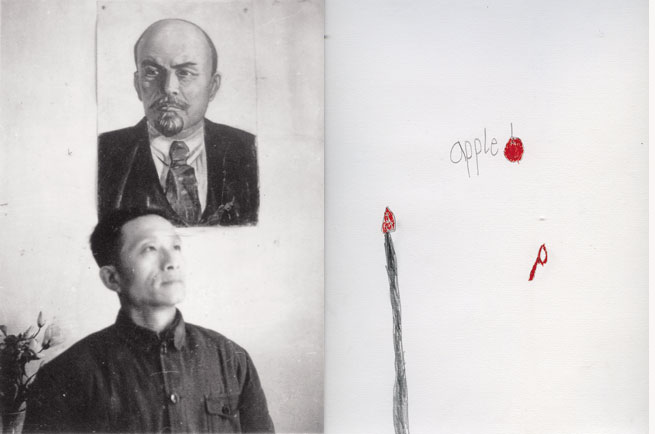

吴亮父亲在吴亮画的列宁画像前,1970 年 ,吴亮|图片提供

吴秋曈(吴亮的女儿)6 岁时的画

龚彦发来短信,问我有没有保留着 14 岁之前的“史前作品”,啊啊,半个世纪了,出土儿时艺术如发掘远古艺术,在我,比三星堆更久远,更渺茫……我三岁即开始涂鸦,用母亲裁衣的粉笔,墙上,柜门上,无非房子、烟囱、星星和太阳,没有儿童图书也缺少伙伴,父母忙于工作忙于开会,及至动乱来临,没有人看见我在生长。花朵绽放在野地里并非为了被制成标本,况且那个喧嚣年代,朴素、匮乏、紧张、革命、住房逼仄,保留儿时的作品,怎么可能?

我回复龚彦:没有。随即又想起一件事,1970 年,我应该 15 岁吧……对,15 岁,我画过一张列宁头像,炭精棒素描临摹,整开大小的铅画纸,原作早已毁坏,但留下了照片——我父亲 1971 年冬天在这幅肖像前留过影,照片上,列宁脑袋比我父亲的脑袋大许多。

后来的事情就有点儿戏剧性,龚彦不仅要去了那张照片,还令我难以置信地挑选了我 6 岁女儿的三幅画,并嘱我分别为它们写点文字。

关于我女儿出生在一个何等的时代,我实在说不出什么,倒不是因为这个时代的一目了然,让我们无话可说;恰恰相反,这个时代我们看不清楚,不方便看清楚,所以我们需要艺术——当然,我女儿的画绝不是什么艺术——艺术从来就是疑问而不是回答。但是,关于我在无人看见之中野蛮长大的那个时代,我本来是有许多话要说的;不过,限于篇幅,你们还是回家问问你们的父母,以及父母的父母吧,如果他们还健在,愿上帝保佑他们!

我女儿的这三幅画不是涂鸦,是写生。一幅她妈妈的坐像,神情兼备;一幅兰草,线条强劲;另一幅,一枝花,颇有八大之趣,最得龚彦喜欢。我的朋友何赛邦每周二来我家,在他语言指挥下,我女儿迷上了写生(何赛邦说,我女儿对抽象语言的指令领会迅速,所缺乏的就是理性控制下的描绘能力)。在此之前,她和所有的小孩子一样,只晓得涂鸦,即那种很容易被艺术家过度赞美的稚拙画。现在,我女儿还偶尔在那些被裁切得很小的彩色纸片上继续涂鸦,和过去不同的是,她总是先勾出一条连衣裙的轮廓,然后将这条裙子涂得五彩斑斓。

如今,孩子们的画已被父母热情关注,它们提前进入了玻璃暖房。而我的童年,画画只是沙滩上的沙器,游戏结束即刻毁坏,只有那些罕见的例外作品,因偶然被保存,许多年之后居然变成了钉在记忆中的标本。 |