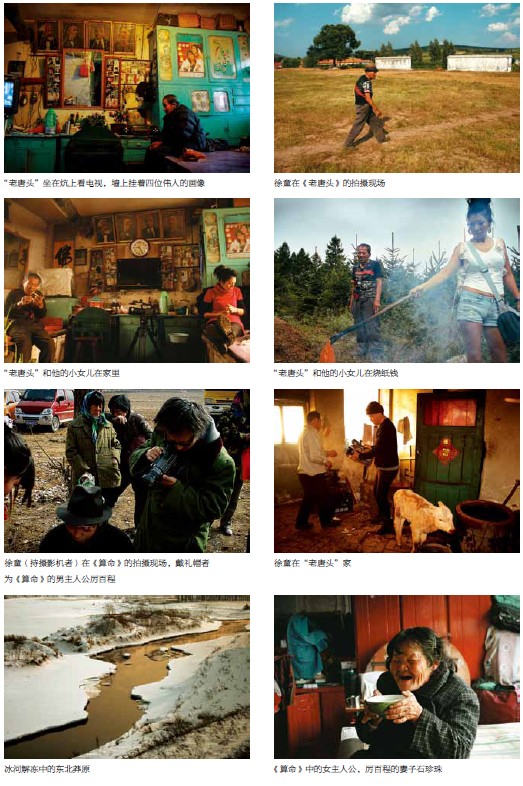

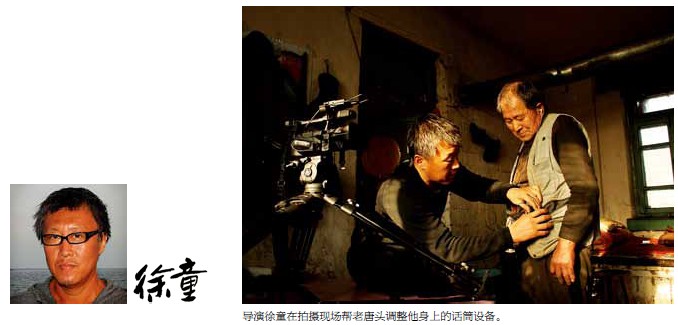

钟瑾|文 徐童|图片提供  兔年春节前的某天,徐童导演寄来其新作《老唐头》(Shattered ,2011),使我有幸成为除他之外本片的第一个观众。而此时,应美国纽约现代艺术博物馆 (MoMA)之邀,徐童的《算命》(Fortune Teller ,2010)参加了该馆于 2 月 18 日开始的 “纪录片双周展”(The Museum of Modern Art's Documentary Fortnight),当天的《纽约时报》对包括该片在内的 5 部中国纪录片进行了报道。我有些怀疑:当纽约的人们驻足时代广场欣赏中国国家形象宣传片时,手中会不会正握着这张报纸?春节之后,徐童和他的《老唐头》将马不停蹄地在国内外及港台地区举行放映和研讨。鉴于之前《麦收》(Wheat Harvest ,2008)和《算命》所引发的热烈反响,《老唐头》即将收获的争议亦不难想象。不过,可以肯定的是,这“游民三部曲”(王小鲁语)已然溢出影像作品其本身,进入到社会学、人类学的广阔视野,成为今日中国艺术领域耐人寻味的事件之一。

1940 年“老唐头”的小学课本

老头是个“新游民”

所谓游民,自古有之,宋代以后大量出现,其中不乏帝王将相。游民的产生与宗法社会有关,一些“宗法人”因战乱和人口激增而失去劳动对象——土地,不得不背井离乡、游走江湖,成为脱离了宗法网络秩序的人(“脱序人”),也就是游民。游民为了生存,必须改变“宗法人”日益萎缩的人格,具备主动进击的精神,敢于挑战社会。社会造就了游民,而游民意识的最大特点就是反社会性。

1949 年以后,新中国(主要)通过城乡两分法使城乡隔离,消除了游民的生存土壤。在“大锅饭”的年代,个人被重新固定在体制里,成为和“宗法人”相似的、个性萎缩的“单位人”。改革开放后市场经济逐渐确立,社会迅速转型,下岗失业人员剧

增,“单位人”(以及因各种原因而无业的人)成为新的“脱序人”,即“新游民”。

如果说,《算命》中的厉百程是生来即游离于体制之外,那么老唐头则是被体制这头巨兽像拉肚子一样排出去的。作为曾经在体制内位列第一的人民,工人阶级在火红的岁月中忘我奉献。但是强大的体制不仅对这个工人阶级的一员视而不见,反而因为老唐头带自幼残疾的长女去外地做手术而超了几天假,即按自动离职将他辞退。在他看来,小孩儿生病“人命关天”,就是超半年假也不能这样对他。一颗“坚决加入共产党的心”为此“很凉”。一气之下,1948 年入党的老唐头也决定“抛弃党”。

没了单位、失了组织的老唐头,依然是中国东北一个传统家庭里的家长,因而老唐头的自述中,除了他的个人经历还有家庭恩怨。但是,与《麦收》、《算命》专注于具象的游民个体不同,《老唐头》在展示个人成长史的同时,更精彩地呈现出一条历史脉络。通过老唐头最纯粹、朴素的表达,一个国家七十多年来的风风雨雨就这样穿越时空缓缓而来。而小与大的反差,个人悲欢与国家命运的交织,成为影片中一明一暗贯穿始终的两条线索。

徐童说,他想在作品中体现一种丰富性、复杂性。他认为,创作上最容易犯的错误是直奔一个简单的主题,而这部作品中,一个生活在中国农业社会背景下的普通老人对于政治、权力、党派等等表达了非常有意思(甚至非常可笑的)、但又非常个人化的理解,他想把这种复杂的东西放在片子里。

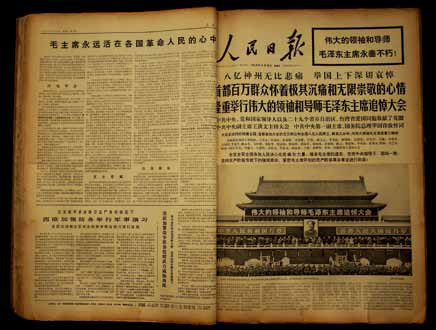

1976 年 9 月 10 日的《人民日报》

家国天下 尚未远去的历史,由老唐头的名字开始慢慢向我们走来。仁、义、礼、智、信,是唐家老祖定的排行序列,老唐头排行第

五。跟先人一样,他也打算在离世前给子孙们定下名字中的谱系,“不能让孙子叫了爷爷的名,乱来”……

1940 年前后东北伪满时期实行的是日化教育,当时在上小学的老唐头至今还能读出日本教科书中的单词。因为异常调皮,他曾被老师体罚向日本旗下跪,他不肯,拿起书包跑了……

大炼钢铁时期,浮夸之风盛行,那些“糊弄人”的作法,老唐头亲眼目睹,他不愿参与,“不行,咱和他们怎么也不行”。1958 年离开单位、离开党时,老唐头说他是“掉着眼泪走的”,然而当年的《党章》,在纸张层层叠叠包裹下仍“保存得好的”……

老唐头家的墙上至今还并排挂着马、恩、列、斯的大幅画像,大扫除时小心取下,打扫完再在儿女的不理解乃至嘲笑中放回原位。对于毛主席逝世、粉碎四人帮等中国政治生活领域的重大事件,老唐头找出了当时的《人民日报》并且仍记忆犹新……

片中,大量业已发黄的旧照、报纸与今日的生活片段,在老唐头对于各个时代、诸多年份、相关人等的叙述中穿插出现。这种分隔方式,使得影片的铺陈显示出一张一弛的内在节奏。而照片、报纸这些物证,仿若沟通个人历史与国家命运之间的一座桥梁,令观者可以在纵深的历史时空中自由往来。

三儿子一语道破了老唐头的一生:老头是聪明的,但他的失败是注定的,并且在于他还活在那个时代。他在那个时代是不一般的人,但是跟现在的社会脱节;他刚强、自傲地度过晚年,却愈发让儿女忍受不了。三儿子说老唐头是这个家的王,但是个昏王,并且他的理想全部是幻想,最终只能崩溃。他好活也好赖活也好,生命终归是画了个句号,但儿女们要问的是:为什么?这个父亲为什么这样?儿女们今后该怎么做?还能像老爷子那样一辈一辈地过吗?这番儿子对父亲的评价与自我叩问,又何尝不是一个个体对自身命运以及其所置身的国家体制所发出的追问呢?

其实,老唐头的性格特征在他自命不凡却又郁郁不得志的三儿子身上,和长年漂泊、命运多舛的小女儿(《老唐头》与《算命》中都出现的人物)身上都有迹可循,并且这一双儿女还在无可奈何中延续着父辈们的生活方式乃至宿命,因为社会历史并未真正改变。当三儿子唱起李双江的《送战友》时,不难想见,片头字幕——“谨以此片献给唐希信同志”——的出现为什么会伴以李双江的另一首老歌《北京颂歌》。近在跟前的三儿子和大女婿时常与他发生激烈冲突,大有老死不相往来之势。而老唐头在洞悉小女儿的营生之余,也预见了大女儿的不幸。在徐童的观察中,老唐头家已经没有了农业社会背景下传统家庭的温和与宽容,取而代之的是情感的支离破碎,那种混乱的、仿佛弦要绷断的感觉给他触动很大。因此,徐童决定将原来的英文片名《Old ManTangtou》改为《Shattered》,隐喻以这个家庭为象征的,中国普通人心灵空间的“支离破碎”,以及深层情感的彻底崩溃。

青年“老唐头”和家人

(全文见《艺术世界》2011年4月刊)

|