张小船|采访

陈加佳、谭昉莹|录音整理

邱可曼|摄 打油|图片提供

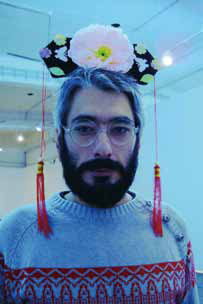

打油(Gerard ALTAIO),西班牙-加泰罗尼亚人。他这样介绍自己:“我的工作,探讨了在字与字之间的界限和实际存在的远离的意义。我做诗歌、影像诗(video poetry)、数字诗、戏剧、监护人……流亡在北京。”

2008 年,还在北京的时候,我常去位于亮马桥一带汽车电影院中的“两个好朋友”(2kolegas)看水陆观音的演出,许多早期声音艺术活动都发生在那里。也常看到打油,他提着啤酒瓶走来走去的样子实在与那小酒吧太相契。有一次听颜峻说起,在某次表演之后,打油写了封长信给他,对北京的艺术环境深表失望。我想失望的不仅仅是他。 ——小船

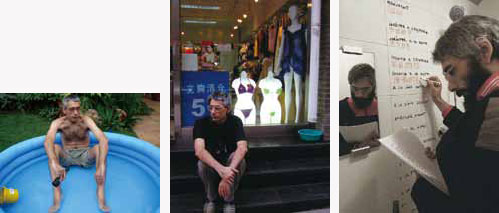

2007 年第 5 届大道现场艺术节,打油在 798 艺术区引爆了包括孔夫子儒家著作在内的许多中文文本;

2010 年平安夜,撒把芥末音乐会上,打油把一桶活蹦乱跳的金鱼泼洒在了 UCCA 的大厅……

如果说前一个举动还带着许多用力过猛的干预愿望,那么后一个行为则更多了几分无奈之后的顺其自然。

16 岁就开始白发的打油,这次见到发现他的头发更白了。“每一个想法都是一根白发,每一个想法杀死一根脑神经。”自称“中欧人”的打油,在四个半小时的谈话中,话题几乎没有偏离过“中国”。他对中国的感情似乎特别矛盾,看到了太多问题,却依然满怀希望地静观其变。也许这就是他说中国就好像 Drugs 的原因吧。

我觉得中国人的举止就好像我从小的举止。

很奇怪,当我第一次在机场看到中国人,和他们的生活——我看到人们坐在那里——我对中国最初的感觉就像是回家,我觉得中国人的举止就好像我从小的举止。“中国”——不是中国文化,也不是什么中国历史遗产——我不知道为何感觉与它那么近。小时候打电子游戏,选择国家时我一般都选德国或中国,也许因为我年轻时就开始信仰共产主义了吧;小时候我还曾怀疑自己是不是被领养的——为什么我的兄弟都有棕色头发、圆眼睛,而我却是黑头发,小眼睛,像中国人的眼睛。

我来中国快五年了。最初来中国是因为一个加泰罗尼亚领馆文化处类似诗歌博物馆或诗歌中心的项目。北京是我到的第一个中国城市。我还记得我在那年的国庆前一天来到北京,我并不知道 10 月 1 日是中国国庆日,整个北京彩旗招展,就好像一个欢迎我的盛大派对,而 3 天后就是我的生日。2006 年的北京,一切都是那么欣欣向荣并且开放。所以,即便不久后加泰罗尼亚政府决定结束诗歌中心这个项目,我却决定留下。我觉得也许可以作为一个桥梁,将欧洲的艺术思维带入中国现状。后来我跟一个中国姑娘结婚了,还有了孩子。来中国生活,我希望能清空我过去的一切,作为“中国人”来生活,尽管这非常困难,但这是我想要的方式。我特别讨厌“老外”这个称呼,这是另一种歧视。但是某种角度来说,我也乐于做一个“外国人”,我希望所有人能很快成为一个“外国人”,这是当下回应现实的唯一方式。我认为中国年轻的艺术家同样需要走出去,抛弃已有一切,去外面生活个四五年,从头开始。这样当你回来的时候,你就会带着很多新的视角与方法,也许能够给这个国家带来帮助。从内部改变是很难的。

我经常开玩笑说,我们不是欧洲人,我们是“中欧人”。和老家的朋友联系也不多,我更喜欢跟北京的朋友玩儿,跟他们一起做点有意思的创作。但是去年,我开始特别怀念巴塞罗那,想念那里的海水,北京没有海。其实也不是想念那些人,而是想念那儿的交流气氛——即使是在公车上遇见的人,你也许也能很快进入“状态”,开始分享想法、意见、知识,以及促使有趣之事发生的各种可能性。但在中国,我遇到的大多数人(不论中国艺术家还是外国艺术家),开幕式或者演出现场大家几乎只是在社交,永远是些关于天气、食物、八卦的无聊寒暄。我感觉自己也许再也找不到“分享者”,我觉得失望、孤独,感觉到我不再是一个战士——这不是我在中国的目标!我需要找到方法来打破自己的消极情绪,但在一个环境中,你很难改变什么。这是这里的固定模式、一个跳不出去的圈,这是令人悲伤的。

右:打油(Gerard ALTAIO)在《焚琴煮鹤——煮》的现场 阮千瑞|摄

生活在中国的成本很高,不是说经济上,而是说文化习性上。

2006 年北京的艺术氛围特别好,振奋人心,所以我才决定留下来;但到了 2007 年底,这种氛围就渐渐消失了;2008 年奥运会后这儿什么都没有了,非常空荡。798 就是一个强烈的缩影。如今的 798 只剩下一堆狗屎,艺术圈的迪士尼乐园!空的,只有商店、商店、商店,充斥着毫无意义与价值的展览的空画廊——一个旅游景点。

在北京再没有一个地方和以前的“两个好朋友”相似了。我想念那种良好的文化氛围:你周围的人是你的镜子,大家互相投射、分享知识……在这里没有人能教我新的东西,但我需要这个,需要一些“输入”。像颜峻、胡昉,他们是可以交流的朋友,但像他们这样的人其实已经没有“生活”在中国了,他们到处旅行,“生活”在世界各个地方。并不是说因为他们四处旅行所以他们是欧洲艺术家可以交流的人,而恰恰相反。个体自我的自由、思考的自由,在这个国家并不容易获得。我想这也是他们不断旅行的原因,如果他们一直呆在中国很可能会开始变得狡猾、麻木。生活在中国的成本很高,不是说经济上,而是说文化习性上,这是一个咄咄逼人、具有侵略性的文化环境。欧洲没有钱,中国没有兴趣。中国在经济上发展很快,但文化上很慢。用谷歌学到的和去图书馆看书获取的,只是信息,不是艺术。既然如此,那么我为什么不离开呢?有时我也会怀疑,这是不是在折磨自己——文化上我并不喜欢中国,那我为什么要在这里?我只是觉得自己不想关上门,中国的文化现状也许是糟糕的,但还是有很大的可能性,一些事情即将发生。

北京原来的艺术区主要集中在东五环、六环附近,比如 798、草场地、环铁、费家村等艺术区,尽管在一定阶段内这些市郊的艺术区对于艺术交流,知识分享起到了促进作用,也促使中国艺术市场迅速发展,但艺术家却在那“世外桃源”中与真实生活脱节了。我要说,中国艺术家需要回到城市中心,回到二环和三环内,而不是呆在郊外的艺术村。艺术家如今更需要同日常生活,同周遭的人群,同城市重新建立起联系。这也许才是艺术未来的出路。听说政府最近在讨论将艺术重心由 798 转移到方家胡同,这很有趣。我的一些朋友也开始陆续从艺术村搬往市中心。很快我们便会看到不是画廊,甚至也不是艺术空间,而是使用这些城市中的各种公共空间,比如商场、街道,来制造艺术。这样的运动很重要,这样的话北京还是有希望的。我认为这是即将发生的,二环如今已经远比郊区更活跃了。但是,草场地、798 这样的地方也不会消失,只不过它们是在现实生活之外的。什么是美术馆呢?什么都不是。在 20 世纪前半叶它是有意义的,但后来欧洲的艺术家越来越有批判精神了,美术馆等艺术机构只是机构,而不是充满生机的生活空间。我认为草场地、798 会最终变成无趣、乏味的地方。UCCA 就很明显,已经成为一个超市,只有消费。在欧洲,艺术更多是关乎理想,而中国只关乎消费。我不会说出解决的方法,因为这是中国自己需要解决的问题,中国不是由外国人来改变的;外国人当然也不只是在观察,我们也在做事情,并希望做得更多,但是我们不是解决这些大问题的人。

中国,从它的名字“中”上,我们可以感受到“中心”的意思。对于这个“中”字中国人有着自己的理解。我的理解是,中国是一个能聚集全球能量的地方,它也许是未来的一个理想国度。它不是一个国家,而是一个市场。这个市场不是内部的,而是向外敞开的,而实现的方式就是:中国人走出去和外国人走进来。但问题是中国人准备好了么?中国很古老,同时又很年轻,这很矛盾。更准确地说中国像个青少年,青少年从来不想听、不想学习、不想长大、不想担负责任、不想有意志去不断前行,只想做个青春期的少年,什么也不改变,为自己的不成熟找到借口……我也许还不能很肯定中国是否能把握时机去建立新世界的可能,但我确信四五年后,大家都会涌向中国,享受在中国的工作与生活,这是令人振奋的!到那时,我也许会离开中国到一个新的地方去。对我而言,当一个东西已然建立,它就开始变得枯燥乏味了。一个地方的有趣之处在于它是“建设中”,而非“建成”。我对中国的态度,与其说是在“理解”中国,不如说是在“阅读”——静观其变。

|