张小船|图文

对话者:陆兴华,同济大学哲学系教授,参与了胡志明小道 6 月-7 月的全程行走

2010年7月1日,我收到一张寄自越南河内的明信片,“小船,‘胡志明小道’三日,精化可能是:我们应当尽快明确自己的信仰。许多话语压在我们头上,而我们的力量还那么微弱。不能再虚弱也不能在摇摇不定了。我们一直都处在长征路上,而且是血肉构成的长征,自由的长征,不论以什么旗号,但要有一个旗号。——陈韵”

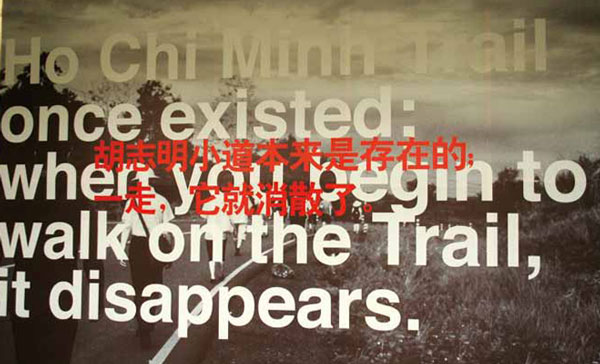

胡志明小道是越战时一条著名的行军路线。作为双年展“巡回排演”的第一幕,“长征计划—胡志明小道”项目,以胡志明小道作为一个隐喻和讨论的出发点,把过去、现在与未来的关系,固有认知体系与身份的重新理解,创作、展览和市场的体制构成的生产关系等等结合起来,把人们对历史、集体意识、空间记忆、视觉、身体的经验编织在一起。它像一个隐形空间。这群参与行走的人们假定,实际上是存在着无数个隐性空间的,存在着网状的胡志明小道。他们要通过思想和身体的行走使它显形,而最终在北京和上海双年展的现场,我们看到的似乎仅是艺术家们又一次十分“安全”和“正确”的展览,如参与胡志明小道行走的学者陆兴华观后所言:“在行走的局促中,我们倒反而更大气一些。”

ArtWorld:阐释已很多了,但“胡志明小道”究竟是什么,它能为现实为艺术家、观众、你、或者我提供什么?对像卢杰、张颂仁、陈界仁这一辈人来说可能是存有胡志明小道这样的左派情结的?对像高士明和你来说它又可能是另一种重新思考的方式和路径,对更年轻的没有确立信仰和话语权的这一代人来说你觉得意味着什么,是否仅仅变成一个怀旧浪漫的标签了呢?

陆:的确是多种道路、命运和情愫的交织。但我们的共同话题是当代艺术,小道总是穿行在这个“正在到来的当代艺术”里的:我们身上的不同的装备或负担,在小道上都成为道具。几代人和几种关怀放在一起排练,这本来就是出发前的打算。我自己是最学院派也是最不会动手的人,但的确是连我也找到了开着大篷车一路上演话剧过去的感觉。年轻一代在这一次我感到他们像是导演了:各种角色之间有点串不大起来,但戏是他们的了,他们在do all the running了。我觉得我自己是将这样的一件排演的事赖到了他们头上,弄得他们不大好推托了。在上两辈人面前,他们像导演,也像保姆。

ArtWorld:你在胡志明小道的行走中最大意外是什么,你在行走中获得了什么?

陆:同志们原来找上我的意思,我想,一定是要我联通当代激起政治理论与当代艺术,来提升当代艺术的思想的高度和政治的强度。但在路上我发现当代艺术家比我还关心理论问题。我觉得自己也是在这一次后才开始看到,艺术家是可以很老练地来搞理论的;理论可以成为我这样的学院中人与当代艺术家的最好的交流平台。这种打通让我很释放,好多个不好的心结这一次之后都被甩掉了。巴迪厄说,艺术通过为哲学提供鲜活而独特的形象,来激活哲学;我现在也将自己看作一个艺术家了。我是在用字做雕塑?我从现在开始不说自己在做理论、做批评了,我说我也是在“做艺术”!

ArtWorld:你参加了胡志明小道的行走,请问路上的论争和馆里的构架有什么不同。

陆:很奇怪的感觉,路上很容易到位的表达,到馆里变得缩手缩脚了,但馆里对我们的行走的再现,在很多方面却也更轻巧有力了。馆里的政治姿态我觉得冲得有点过了,在行走的局促中,我们倒反而更大气一些。比在路上时更激进,但也更含蓄,对小道上的艺术家,我们是否应该这样要求的呢?

ArtWorld:有人说胡志明小道给人走了政治讨好路线的感觉,你能告诉我们如何将它弄得它更艺术些?

陆:也曾与卢杰讨论过,胡志明小道式的艺术组合在我们这样的超市社会里,是一定讨不了好的。我认为,当艺术家不光要有被这样挖苦的思想准备,而且还应该反过来,充分利用这种被挖苦的处境。具体说,表达上这时就应先设好倒钩刺,总是先让了三分,总是自我解嘲。艺术召唤各种政治主体的加入和混合于胡志明小道中,这过程中,艺术家应该隐身而退。不再将做艺术家当一回事儿了的艺术家,才来加入这条道儿的呀。在胡志明小道上,艺术家最后是“牺牲”的。我觉得艺术家应该很漂亮地来表现自己的这一“牺牲”。

--------------------------------------------------------------------------

卢杰:真正的一个现场是一个形态,也是一个品质,它不是对话,是百感交集!对我来说长征的胡志明小道肯定是失败的,因为它是告解式的,唯一的意义就在于它和别人那些失败是不一样的,要讨论的是如何失败的不一样。

刘韡:这(胡志明小道行走)是我一辈子最重要的旅行。

汪建伟:这是我一辈子最短暂的旅行。 |