刘小东,《入太湖》,2010, 300×400cm 布面油画

张英|采访 上海双年展|图片提供

“在极尽美丽的风光背后,蕴藏着无法逃避的风险。”

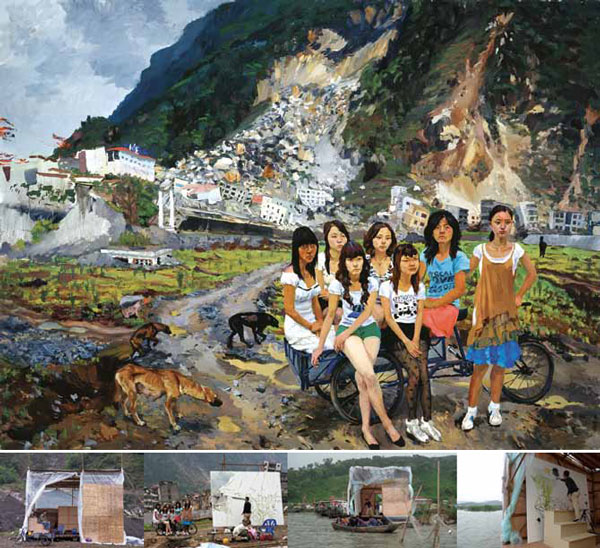

刘小东的两幅作品《出北川》、《入太湖》尺幅达 12 个平方米,占据了美术馆一楼大厅最重要的位置。这两幅作品是刘小东在汶川地震和太湖水污染事件发生后,去太湖和北川蹲点了几个月创作出来的作品。和油画一起展出的是刘小东在创作这两幅画的工作记录,分别以照片、手稿、日记、纪录片的方式呈现。刘小东光着上身,一手夹着烟,一手拿着画笔,在画板上涂抹颜色,七个少女坐在北川废墟山峰下的三轮车里;七个男孩坐在满目绿藻的太湖水泥船上,他们安详的表情与身处的灾难背景形成了鲜明的对比。

ArtWorld:为什么把《出北川》、《入太湖》两个作品组合到一起?

刘:这次的参展作品在主题上相似,呈现了我对社会的某种关注,一“出”一“入”刚好是一年里的一个时间段的延续。汶川地震后,我来到了北川,以老北川县城的地震现场为背景进行创作。我对北川那片废墟感到神秘,废墟底下都是人的生命,而他们就这么简单地去了。

我想起小学时语文课本上的一个故事,在古代一旦出现巨大的水灾,当时迷信的人们都会摆香案,请巫婆或者神汉,送两个童男童女喂河神。在灾难面前,人渺小,也很无助。于是我找了七个女孩,又找了一辆三轮车,画了《出北川》。那时候就想找一个和北川的残酷形成鲜明的对比的地方,再画一张,后来就选择了风景秀丽的太湖。它是著名的渔乡,但这几年沿岸工厂排放造成的污染也是令人震惊的,绿藻泛滥,无论如何治理还是隐藏着一种危险,所以我找了七个男孩,让他们坐在船上,画了《入太湖》,刚好成为一对组合画。在太湖的时候,这个主题已经形成了,刚好是七对童男童女,都遭遇到了天灾人祸。

ArtWorld:从《三峡大移民》开始,社会新闻事件开始进入你的艺术创作,为什么会有这样的选择?

刘:其实我没有什么严格的规划,2002年底,我去三峡旅游,那时三峡大坝已经在建设中,那个县城正在搬迁当中,废墟遍地,留下满目苍翠的树木,还有一些流浪狗跑来跑去。后来,我以奉节为背景,结合北京某工地几个男子在风沙中扛一根钢筋前行的场景,创作了8米长卷《三峡大移民》。因为贾樟柯纪录片的加入,我重返三峡,以夔门为背景开始创作油画《温床》和《三峡新移民》。汶川地震发生的时候,我正在美国,天天在网上看新闻,我拿着毛巾看着哭。我救不了人,去那儿只能添乱。后来,我发现这个灾难变成了政治事件,一个全民感动的事情变成了全民讨厌的政治宣传,本来很崇高的事情变得很荒诞。直到两年以后,我才觉得,应该去地震现场实地画一张油画,画那里生活的人和地震现场的关系。

刘小东,《出北川》,2010, 300×400cm 布面油画

创作过程也是刘小东此次展览的一部分

ArtWorld:今天的油画越来越大,面临着雕塑和装置艺术的挑战,你对你的油画未来还乐观吗?

刘:油画越来越大,其实与美术馆有关,今天的美术馆无论是国内国外都在大跃进,那么大的空间只有一张画扔进去,像一个火柴盒一样,像一个邮票一样,所以绘画变得很弱势,跟空间也有关。今天的美术馆很夸张,都是新盖的,大得要命,在它里面做一个展览都会很渺小,像小的油画你觉得不过瘾,只能越来越大,而且大的油画有一种视觉冲击力,能够形成某一种事件,这个是整个美术体制造成的。

我想未来的美术馆应该越盖越小,不要越盖越大,真的要全球变暖也好,人都没有地方住了,美术馆可能变成了难民营了,你提供出一些空间让人住,美术馆的有和无没有那么重要。你变得小一点,提示人家思想上的启发性就够了。过去的美术馆都是小小的,跟整个艺术的体制有关,当你们都说我的画越画越大的时候,我有可能将来越画越小,我会走入另一条路,有可能将来我就不写生了,对着小小的照片画小小的作品。

|