木木 | 文

地点:英国伦敦Brick Lane

克里斯·奥菲力(Chris Ofili)有着深色的皮肤和说约鲁巴文(Yorub)的父母,但作为一个出生于英国,长年待在曼彻斯特,后来又移居伦敦的人,试问他又能“非洲”到哪去呢?然而种族的问题对于他来说仍然至关重要,他曾创作过一系列以黑人为主题的作品,“那些人都是我自己”。

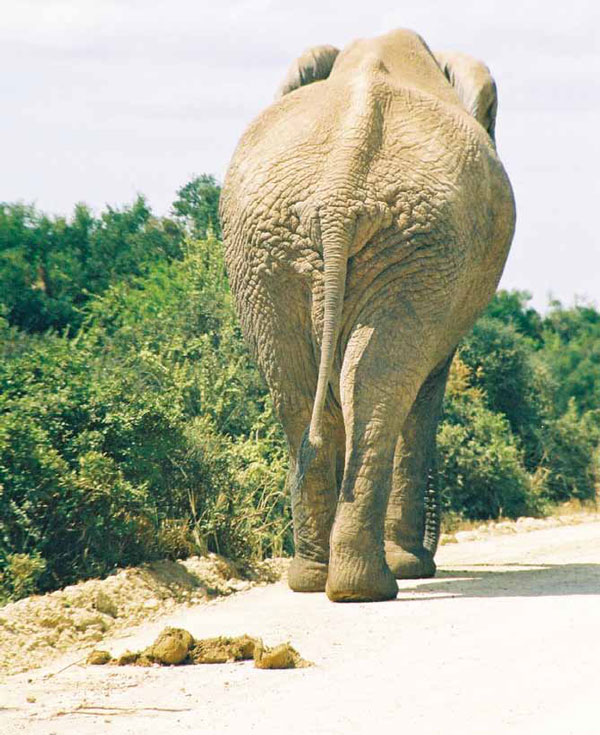

奥菲力在 1992 年时拿到一笔奖学金,得以前往津巴布韦,在他眼中,津巴布韦永远还是它的旧名——罗德西亚——那里殖民

主义的残余让人深受震撼,然而,让他记忆最深的却是那里的动物,是它们身上浓烈的体味。奥菲力骑在马背上体会动物的自由,野牛、长颈鹿、大象,它们为生存而行进,一边寻找食物时还留下足迹与粪便——这些如果不是艺术又是什么呢?就人类婴儿的情况而言,动物们有理由把自己的粪便看作是身体的创造或某种馈赠,因为正是这些印记向同类暗示出“此处安全”。在津巴布韦,奥菲力攀登山峰去观看几千年前的壁画遗迹,古人以削尖的树枝作画,有些画全部由斑点组成。那以后奥菲力开始在画上涂抹树脂,树脂总是顺着或逆着画笔的方向流动,闪光对于表达不是在增强就是掩饰,奥菲力将之与粪便联系起来:“大象拉完粪便后总是接着小便,这让大便变得潮湿——一种新的感觉,哈!”

1992 年,奥菲力在柏林搞了次即兴销售,他的摊位极有特色,除了摆着7块大象粪便外一无所有。对付采购者可比对付艺术评论家方轻松多了,他们的对话如下:

“这玩意儿值多少钱?”

“不卖。”

“那你在这儿干嘛?”

“展示大便。”

“哦,好吧……”

邻摊的大妈很生气,因为奥菲力居然拒绝赚钱,她奋力从他的摊位上夺走一块大便,出售后又把收入拿给了他。越来越多的人出于好奇聚拢过来,大部分人把奥菲力本人看成个作品。“巫医!”有人在低声咕哝。也有人跑上来问:“卖毒品吗?”

情况有点儿失控——现在,艺术杂志《Frieze》的读者吃惊地发现四分之一的广告版面上只有两个词:“象屎”。在伦敦,各种贴纸和涂鸦也出现在建筑和篱笆上,上面还是那两个一语成谶的字:“象屎”。如果你在某个时段经过砖巷(Brick Lane)时肯定会看到一个年轻的黑人开设有一个专门展示不寻常之物的小摊位——他在那里不辞辛劳地倒腾着从韦普斯内德(Whipsnade)公园运来的大桶,让那些对世界已经产生审美疲劳的伦敦市民观赏到非洲大象丰盛的肥料产品。

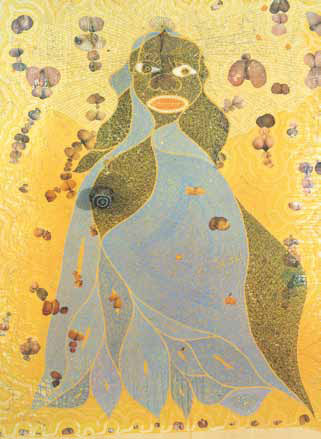

《圣母玛利亚》,克里斯·奥菲力(The Holy Virgin Mary,Chris Ofili)。这是克里斯·奥菲力最具争议的作品之一:一位被色情杂志图片、剥削片、象屎包围的黑人圣母。

除了让艺术变得臭哄哄的,奥菲力还坚持在作品里加上各种亵渎不敬的元素,也就是搞乱弄脏,极尽6岁以下儿童的所作所为。在《象幻想》(Elephantastic,1993)这个作品中,两块小些的粪块被放置在更大些粪块的下方——“大的粪块是我亲手捡起来的”,奥菲力这么宣布的时候颇为志得意满——粪块在作品中是男性生殖器的代表,更是精神高度抽象化之后的一种降格,它一举把那些高级的、精神性的、理想的和抽象的东西转移到物质和肉体的层面。

这种降格也可被视为一种艺术宣言,它要同一切脱离世界物质本源的东西相对立,同一切与世隔绝和无视大地和身体的重要性的自命不凡相对立。粪块在这里代表了丰腴、生长和情感洋溢的存在方式。

|