—第12 届威尼斯建筑双年展中国馆别册集锦

纸上展览 016

策划:《艺术世界》杂志社、零时艺术中心

时间:2010 年9 月

地点:《艺术世界》杂志、第12 届威尼斯建筑双年展中国馆

参展人:颜峻、陆春生、王晓渔、李晓东、 陈村、谢春彦、王昀、小河、光陆大楼保安、汤南南、董豫赣、

韩松、王一扬、艾伦 · 拉森、康赫、棉棉、游泳馆救生员、京不特、孙甘露、左小祖咒、龚彦 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

龚彦|文,《艺术世界》杂志主编

空间是被展示的时间。想象一下,失去了时间的稀释,我们将怎样窒息于拥抱。

时间制造了距离,为期盼和相望投掷绵延的弧线,转而成为墙、桥、屏风、照壁、栅栏、高架、过道、绿化带、玻璃幕墙……为我们的相遇制造画面,让故事得以表达。

冬季的威尼斯双年展场地是一个普通安详的公园。老人在散步,孩子荡着秋千。象征着权力和立场的国家馆,此时看上去如同一片废墟。正是依仗季节的轮替,这个世界顶级的艺术空间才有机会不断清空从各地涌入的艺术喧嚣,以它废墟的侧面呈现其空虚之美。

这样,我们才不避喧闹,又一次相聚于第12 届威尼斯建筑双年展。今年主题People Meet in Architecture,让我想到同一块土地上的历史变迁和那些曾经交汇的目光,建筑于此,甘愿成为一个参照,一座空亭,一个记忆的容器。

杂志是以文字的方式编辑空间。在接下来的页面中,艺术创作者和“普通人”将携手同行, 截取他们各自的记忆空间,当作建筑回馈给我们的礼物。

伯尔尼Dampfzentrale,一个演出场地。2010 年2 月,演出前…… 颜竣|图片提供

颜峻

诗人、声音艺术家

火车从南向北,经过我家西边的窗户。楼群反射着它的声音,在南边,北边,火车一去不回头,而声音仍然在咣当、咣当、咣当当当当当。如果我关了西边的窗户,它就从北边,卧室的窗户进来,比实际发生得更慢,也更迷幻。

人通过双耳听到声音的时间差,来判断声源的位置。在楼群中生活,要有更灵敏的耳朵,更小的时间,去听见声音从哪里来,撞上了谁,折射向何处以及更多的何处。对一个来自非洲草原的人来说,他将再也不能知道,斑马从南向北奔跑,狮子就要从身后经过。

你们这些该死的建筑师。

好吧,楼群里没有狮子。一种不需要感觉的建筑。

也不需要时间。除非是被存储的时间,可以加上利息、兑现、转手,像一坛资本主义的女儿红。比如胡同,先拆了多余的墙,再盖一些,把斜的捋直了,弯的取消,成为超市。这里面存着时间的尸体,又称记忆。

时间并不是一下子来到你面前,像一个傻笑着的蒙娜丽莎。它在来到的同时消失。瞬间无法被攒起来,换算成80 个、两亿个。一万年和一秒是一样的。人只是活在瞬间里。人在瞬间和瞬间之间,听见了一堵墙、一扇窗户、一个刚刚出浴的女杀手。

我不知道有没有这样的建筑,它让我听得见现在,让我在不间断地死亡的过程中,和时间相互反射,让我忘记历史及其意义,也不关心预言。让我恢复知觉,立刻,独自,完全地活着。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

图一:马嘎尔尼访华。

由托马斯-阿罗姆先生根据马嘎尔尼使团随团画师威廉-亚历山大的画稿重新画出,图中人物大小比例系根据清朝要求描绘。

图三:坤舆万国全图。

17 世纪宫廷艺人临摹的传教士利玛窦绘制的世界地图,但是这种世界地图未被当时的中国普遍接受。 |

图二:《山海经》地图。

《山海经》是中国一部带有神话性质的地理著作,

认为“中国”位于世界中央,不只是神话,而是被

广泛视为事实。

|

王晓渔

历史学者

这是清朝皇帝与英国使臣初次“相遇”的一幕(见图一),这是一次本来可能改变世界最终却一无所获的“相遇”,被法国学者佩雷菲特(Alain Peyrefitte)称为“聋子—地球上最强大的聋子—之间的对话”。

1793 年,英国使臣乔治?马嘎尔尼(George Macartney)率团来华,试图建立外交关系。清朝坚持让马嘎尔尼行三跪九叩大礼,被马嘎尔尼拒绝,最后双方妥协,马嘎尔尼行单膝下跪礼。在画中,皇帝的形象是高大的,使臣的形象是渺小的。清朝把英国视为蛮夷,双方的外交关系乃至贸易往来成为不可能的事情。双方就这样相遇,然后擦肩而过。马嘎尔尼使团中有一位随父前来的少年,叫做斯通,40 多年后在英国议会讨论是否对清朝宣战时,他投下赞成票,因为“中国听不懂自由贸易的语言,只听得懂炮舰的语言”。1840 年的鸦片战争,被视为中国近代史的开端,但是,现在越来越多的学者倾向于把中国近代史追溯到1793 年的马嘎尔尼访华。

清朝皇帝和英国使臣虽然在同一个空间里短暂的“相遇”,随后他们却迅速地远离。或者可以说,他们从来就没有“相遇”。他们头脑中的“空间”完全两样,清朝皇帝认为“普天之下,莫非王土”,清朝位于天下的中央,其他国家都是臣服于它的蛮夷(见图二),而英国使臣更倾向于认为世界由很多互不从属的国家组成。(见图三)

不仅“相遇”的双方需要在同一个空间里,他们头脑中的空间也需要具有基本的共识,只有这样,才能“相遇”。否则,只是“聋子之间的对话”。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

上海外滩边被称为亚洲第一弯的高架下匝道 陈村|图片提供

陈村

作家

外滩的成名只有一百多年。那里原本是河滩,看 19 世纪的老照片,楼已盖起,但路还是泥路。泥路上行走着出租马车,据说最多时候有700 辆,可见一时之盛。那时外滩不平地起墙,最妙是路旁那竹木栏杆对视线毫无滞碍,江景跟街景相互映衬,质朴得可爱。

除了苏州河口的公园,整个外滩一向不收门票。富人可在此赏景,穷人可“跳黄浦”。1949 年之后,面对黄浦江的那排大厦外壳依旧,但江边起了建筑,越来越高。虽说是江水上涨后的无奈,但全世界没比它更煞风景的建筑了。它令外滩马路成了弄堂。我记忆中最早的外滩堤岸很简陋,一排水泥板而已,华灯初上,人约黄昏,墙后两两成对的恋人们头抵着头,面对江水窃窃私语。身后有上海民兵戴袖章执长矛巡逻,治安与风化都格外的好。入夜,民兵师傅大声打招呼,“同志们!大家早点回去休息,明朝还要抓革命促生产!”态度很文明也很坚决。如今,这防汛墙弄出人造大理石来了,栏杆有不锈钢成分,硬是身在浦西心在浦东。

江水滔滔,南京东路外滩的广场上,英国驻华总督巴夏礼先生的纪念铜像早已毁弃,忽然又换作陈毅元帅,看着资本家们夹着皮包回来响应改革开放路线。“革命委员会”的招牌换成某某局又换作股份公司。我曾挂职于外滩某局,大厦的内部由纤维板隔成无数空间,现在想必已拆得一干二净。出入大厦的现已恢复为时尚人士,气宇轩昂或身段曼妙,与顶级名牌交相辉映。

外滩的地下也被打出洞来了,让汽车惬意地通过。已故陈从周教授曾痛斥将岸线朝黄浦江推进,他如活着,不知会怎么说。

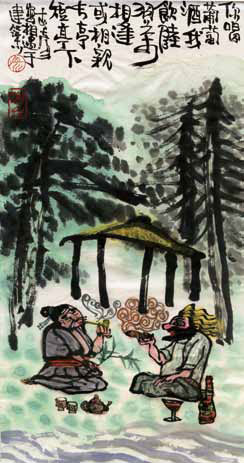

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  | 你喝葡萄酒,我饮陆羽茶。

相逢或相亲,长亭短亭下。

—画中题字

谢春彦|图片提供 |

谢春彦

美术评论家、画家

自我们的先人、先先人筑巢、开穴而居始,食饭、屙屎、交交、礼仪、生死哀乐、或阴谋或阳谋大抵是多在建筑中行之的了。不过随人的能力、智力、人力、财力,以及营造科技的进展,所在之建筑就愈大愈固愈奇美或者愈离天人合一的绿色环保自然状态则愈远矣,此之悖论实在是无可奈何的了。

马克思有云“人是社会关系的总和。”那么人必然遇或相遇,而绝非孤家寡人者也。就算先前的小生产单干者如可怜的农夫樵子,他也不可能家住深山大泽而无远亲,相遇亦是极寻常事。这几日大暑大热,我恨不得化作一匹可以吐出血红长舌散热求凉的狗狗,孵在空调屋里还是难受得不亦乐乎,甚之!忽在墙上挂着的一张旧画子上,高古的乔木土埠边瞥见一草亭,上有覆草,中有四五支架,深有雅意,老水牛歇了卧在亭侧,亭中则三五闲汉,皆坦胸露腹,散发如醉,幽闲若高士,实在只是农夫樵子在歇酷夏的晌而已。细想,这不过是有宋以来山水画中的公式点缀,士大夫的欺人自欺的把戏罢了,不过倒是遇或相遇于最简陋的建筑物凉亭抑或草亭抑或长亭抑或短亭之中罢了。此之所造又有一点现实主义和浪漫主义混用一统的意味,作于明季成化初年,亦妙甚。

酷热之下,我又想起八年前的“今天”,我正浪行于欧洲,洋新鲜逐走了一般的闷热,某日午间坐上灰狗自罗马出发赴水乡威尼斯,出城不久便是绿野田间,时有依附大树之下的亭子,亦有三五高鼻金发的洋农夫,闲聚其间,情景颇类中国山水中者,当然偶或还有肥乳丰臀的洋女人调笑亭中,好不羡煞洒家也。我走了神,也忘了手中的相机,如是十来目遇后,打开快门,已不复见矣。

马可?波罗曾来自于彼都,也交流了许多东、西,那么这种特似宋元人山水中亭子的祖本究竟始于何处呢?先有亭还是先有画本?先有于中土还是先有于罗马?还是马氏的推广呢?此之所见,颇可让美术史家或者中外交流史家或者建筑学家费小神一考呢,我不才,我只能“阿东诺”了。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

在厦门同安小西门的旋转木马 汤南南|摄

汤南南

摄影师

这张照片是两年前在厦门同安的一个狂热正午拍的,照例是某个开始萧条的商场门口招揽生意的儿童乐园,废弃的沮丧感和烈日的威胁让我很想早点走过,但是中间小马的天真和倔强引起了我的兴趣,尽管按下快门时,心里有些幸灾乐祸。

一年后,照片冲洗出来,再一次看见这匹小马,我有点吃惊,因为,和我的记忆完全不同,照片看上去像童话世界,小马依然倔强天真,所有的元素好像因为它变得单纯而梦幻。然而我记忆中那个破败商场门口的儿童乐园,难道是我想象的?

纪实摄影的这种荒谬感让我津津有味,在1/250 秒或者更短的时间里,摄影师、现实、光影、相机和图像,以及其他所有的可能,瞬间在小小的胶片上相遇,留下一个不属于任何现实的图像。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

昆明滇池 艾伦?拉森|摄影

艾伦 · 拉森

美国飞虎队队员

中国,一个如此遥远的国度。只要在地上挖一个很深很深的洞,就可以去到中国了—孩提时代的我们这样深信着。因为中国在世界的另一端。

1943 年是我升入大学后的第一年,从老家马萨诸塞州布鲁克林高中毕业后,我进入空军补充队接受训练,10 个月后,我所在的中队被编入美军第14 航空队—“飞虎队”,一支由陈纳德将军组建的支援中国抗日的空军部队。于是美国大兵到中国去了—当然不是靠挖洞,而是飞跃了大西洋、地中海、印度洋、印度、缅甸和“驼峰航线”—来到一个与美国相距千山万水的战区。

这张照片摄于1944 年9 月1 日至1945 年8 月6 日的昆明。照片真实地记录了当时人们在滇池游玩的场景。滇池是昆明最重要的游览地,对当地居民和美国士兵的生活、工作和娱乐都有重要的影响,它是游泳、潜水和划船的最佳场所,大观园是其主要的景点,园内有壮观的大观楼,还有一座保存完好的木质宝塔,点缀了滇池的湖岸。

选自艾伦 · 拉森《飞虎队队员眼中的中国 1944-1945》

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 在雪天,牵一头驴在天安门东

边的长安街面壁红墙留影,

2008 年。

《小驴面壁》

左小祖咒|图片提供

A donkey facing to the wall in

Chang'an Street , 2008

Zuoxiao Zuzhou | Image Courtesy |

左小祖咒

音乐人、艺术家 你这时候走错地方没大事儿

换个别的时候就要出大事

不是说世风日下

难道要说你的品性低下?

救火是要靠最初的几分钟

选举当然要靠最后的几天

没看到这里的人太无聊

他们太需要一些刺激

下个经过我们的车子第二天要翻

那个驾驶员他是个斗鸡眼

嘿嘿! 看你那高兴的样儿!

我们再来一杯咖啡吧

喝杯咖啡吗

要加点儿糖吗

不要难过了

就像这世界 |

(更多艺术家的“相遇”见《艺术世界》2010年9月刊) |