艾娜·布洛姆(INA BLOM)

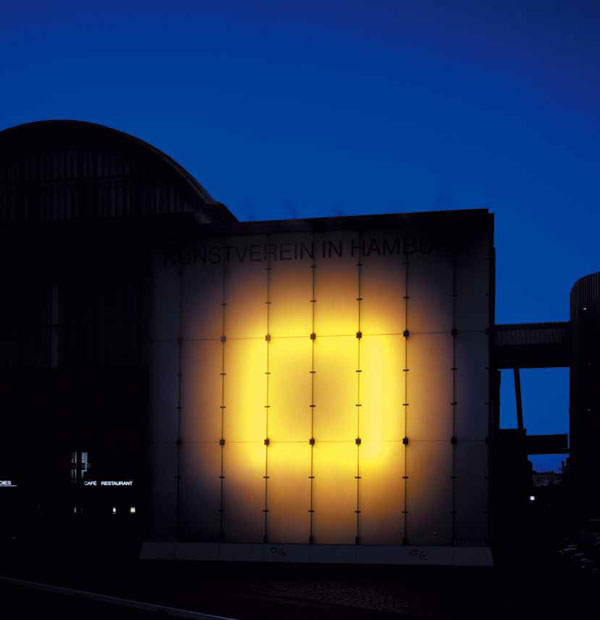

奥拉维尔·艾利亚松,《有机物与水晶描绘》,光控项目,水效应装置,黄色与蓝色滤镜,凸透镜。

(Olafur Eliasson, The Organic and Crystalline Description, light project, water-effect machine, yellow and blue filters, convex mirror.)

到底谁是奥拉维尔·艾利亚松(Olafur Eliasson)那些转瞬即逝的,环境艺术作品中的“你”?这些自 20 世纪 90 年代上半段,也就是艾利亚松创作的初期,就反复出现的“你”,诸如《你那执守着的怪异的确信》 (Your Strange Certainty Still Kept,1996)或《你的直觉环境 VS 你那被围绕的直觉》(Your Intuitive Surroundings Versus Your Surrounded Intuition, 2000)—总是带着高高在上的造物主般的口吻掌控着观看和感知的情景,掌控着碰巧遭遇这种情景的人们的反应。事实上,这位创造者的控制范围是如此之广,以至于题名不单揭示了作品所能唤起的情感,有时甚至道出了“你”或将经历的转变。

的确,“你”系列起初似乎只为激发一些普通观众的感受,这类观众从一开始就是作品的意向所在。就艾利亚松的作品类型及其创作模式的历史而言,指向普通观众这一点看上去是个不争的结论。避免对“你”周遭的不确定因素进行纯粹视觉性的正面描绘,这在今天已是普遍趋势。艾利亚松顺应这一趋势后,“环境”一词就成为其艺术的关键。换言之,其作品需要的是“参与者”,而非“观众”,他需要人们沉浸于当下情境,而非关注预设的场景(pre-produced scene)。这种引人沉湎的环境的形成,恰恰有赖于它同“你”或参与者的关系是开放且随机的。一旦限定过于明确,参与者便可能沦为布景中的道具,或可说沦为事先安排好的棋局中的一个子,其身份也将被视作有意为之。沉入化境还关乎参与者对于作品实质的全然不同的主观体验。当整个环境被淹没在稠密而无尽的多样化信息流中,一种包围感或者说球形思维 (spherical thinking)就是必需的了,它再次指涉了一种疏离自我的半游离的假想状态。事实上,考虑到艺术品的数量(尽管此数量似被标榜为一种理想),催生开放性和不确定性的构架却是出人意料地难以实现。不过,更令人惊讶的是在艾利亚松一系列作品结束之际,仍葆有这般清晰明了的意图,也因此深入到一种充斥着罕见的固执和后果意识的环境。我们若是将这一系列题名聚合来看,就能对环境艺术的历史近况抛出好恶并存的眼光,并察觉它为抗衡奇观文化(spectacular culture)所秉持的基本理念。简言之,艾利亚松在“你的”(your)和“我的”(mine)之间做出了如此严苛的区分,以至环境自身似能微缩成一张图像。

1996 年,格拉茨新艺廊(Neue Galerie)镜子大厅的装置作品,践行着环境理念的承诺,亦为这一承诺注入了新活力。艾利亚松将镜子大厅典雅的洛可可风格与纯粹的视觉幻象氛围完美地融为一体:在水晶吊灯与灰泥粉饰及植物图案的交相辉映间,

一束强光遇凸镜反射,在大厅里激起层层波浪,营造出一派水中情景。水的幻象与饰有镜子的洛可可大厅唤起了基于自然环境理念的不同的身临其境:水的无处不在、不可名状、无边无际;镜子大厅则力求将观者围合于绝妙的类自然环境中,后者产生出无尽折射的水晶远景,以及伴随着每一次转身而来的无所定形的植物形态。不过,毫无疑问,自然环境的观念在此很难被证实。当不同的层次重叠在一起,有关自然和技术的惯常观点似乎也概莫能外的相互穿插、依傍,促进彼此的有效幻想。其结果是明确的而非模糊的,是可触可感的而非转瞬消散的,是人造的而非确然无疑地“存在着”的。事实上,你感到现实环境实实在在地运作着,由此,大自然也就很难被感知为(如果不可控的话)有机环境的特定形式。同样地,技术自主的幻想如同多少有些神秘的外部力量一样,也仅仅只会是一种幻想。取而代之的是镜子大厅带给你的被吉尔·德勒兹(Gilles Deleuze)称为“机械思维”(machinic thinking)的东西—通过世界持续将生产自身作为一个事件而实现的技术运作,即一个具体化、个体化、差异化的过程。

尽管如此,艾利亚松作品中的环境奇妙地覆盖了不同的语域(registers),而且它时常确然微缩成图像大小。假使其作品的语域之一是促动机械思维,并不断限制人们对周遭环境和特定场景的感觉,那么另一个语域则似拥有一种美如海报的身份政治,它源于某一自然环境之特征及其在创作者的艺术生涯中的地位的持续投射。在艾利亚松的作品中,大自然几乎都具有身份,却都融在他的故乡冰岛的图像中,那里的浓雾、苔藓、水汽、冰霜,以及流淌的河水,就像散布于世界各地的野性自然的种种象征性碎片。显然,这是满载着回忆的、有关那个“我”的“当下”,为所有“你”奉上典型的环境氛围。由此,感知着周遭与当下的其他人才得以顷刻改变,难怪别处的色彩投射在它们这里也能呈现出迷人的魅力。试想在热带毫无顾忌地展示冰块。试想在博物馆里直面一大块苔藓—在通常预留给巴尼特·纽曼(Barnett Newman)的位置,展现着冰岛式的平坦与广袤。又或者试想,在黑夜里看见汉堡艺术协会的外墙上有一个巨大的玻璃容器,里面展示着壮观的泛着光亮的雾气。容器中不断移动的雾气或许会令你迟疑片刻,方能意识到玻璃隔墙内外的未曾想见的氛围—除非与你的个人形象相抵触,你才会明确意识到你对此类现象经常视而不见的的城市习性—不过,这一事实并不会妨碍该作品成为那些摇曳着的伟大标志和图像中的一员,正是它们照亮了城市的夜空。此处没有致力于语境“独特性”的伪善热忱。亦没有对我们长久以来具象的思维习惯的“反抗”—几乎每一则通常被认为是真实的大自然的信息都已经被具象为一张缺失历史的图像。一如作品《两个日落》(Double Sunset, 1999 )所诠释的那样,甚至是日落也能被一块金属板所替换。不一样的媒材,同样的景观—尤其是从合适的距离观看,譬如快速通行的汽车中,仿佛恰好能追赶上正从路旁树丛后划过的硕大的半圆形太阳。太阳随即消失得无影无踪,一如其他许多图像在通往别处的道路上消耗殆尽。T· J·克拉克(T. J. Clark)曾将印象派画家对日出与日落的执念—就是那种费里克斯·费内翁(Felix Fénéon)叫做“困顿红尘,对自然搜肠刮肚”(“making nature grimace”)的情况—描述为痴迷于以绘画的方式准确捕捉万物瞬息变化的时刻—在这样的时刻,自然的本质图景被破坏了 。1) 不过,在《两个太阳》中却找不到歪曲,找不到破坏,有的只是盖伊·德波(Guy Debord)所说的“伪事件”。正面示人的太阳板安置坚固,如同广告牌上的笑脸,虽经历逐年精进的编码,却仍陪伴我们一起。同样,为了没有终结的新的相遇,不管风雨阴晴,金属太阳也都会始终守候、永不缺席。

艾利亚松环境艺术中的两种倾向无法真正调和,不过,也须调和。在过去数十年的艺术实践中,以各种方式挑起环境和视觉主义者之间争斗的战略激增,双方就区分(坏)壮观与颠覆或逃离的(好)形式方面各执一词。令想象的外部成为壮美的奇观的探索,或许是一种天真烂漫的表征(也可能是一种说教的态度),尽管十分明显,却不是艾利亚松在作品中有意为之的。艾利亚松创作实践中的分分合合,从许多方面来说,都是其最突出的特色。十年之间,四周的环境往往被认作奇妙的居所,一个子宫般的社会田园,其设计策略近乎模仿自然环境,类似于波德莱尔所说的“象征的森林”(“forests of signs”)。艾利亚松拒绝整合统一,由此重获了更为多样化且更令人期待的作品,这些作品始终围绕并探究对于处所本身的意识—其中不乏艺术为自身偶然创造的理想处所。(选自《PARKETT》第 64 期,顾婧|译)

T· J·克拉克:《向一个观念告别:来自现代主义历史的佚事》,伦敦和纽黑文,耶鲁大学出版社,1999 年版,112 页。

(T. J. Clark, Farewell to an Idea. Episodes from a History of Modernism, London and New Haven: Yale niversity Press, 1999, p. 112.) |