Frank Kaltenbach|文

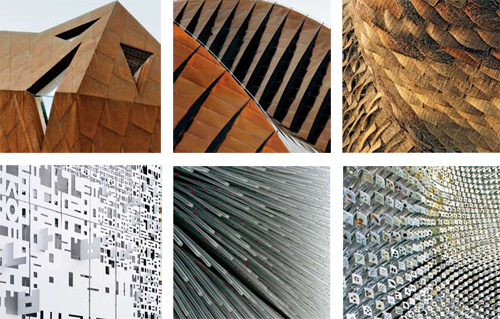

上左-右:

卢森堡馆“园林与房屋”,建筑设计事务所:Hermann & Valentiny;

阿联酋馆“沙丘”,建筑设计事务所:Foster + Partners;

西班牙馆 “柳条筐”,建筑设计事务所:EMBT

下左-右:

韩国馆“聚合”,建筑师:Mass Studies

英国馆 “种子圣殿”,建筑设计事务所:Thomas Heatherwick

英国馆 “种子圣殿”,建筑设计事务所:Thomas Heatherwick

英国人 Henry Cole 爵士在工业革命之初有一个辉煌的构想:将全世界所有的技术革新,于英国首都的博览会上展出。英国是当时的第一经济强国。在 1858 年举行的首届世界博览会上,园艺师 Joseph Paxton 设计的水晶宫(Kristallpalast)无意中揭开了现代建筑的序幕。随后,于 1889 年建造的埃菲尔铁塔为钢结构建筑和摩天大楼的发展铺平了道路;1929 年的巴塞罗那馆第一次以非承重墙构成自由的流动空间;1958 年,由 Le Corbusier和 Iannis Xenakis 联合设计的第一座由电脑控制的多媒体综合馆—飞利浦馆,有机地融合了建筑外壳与舞台美学;1967 年的蒙特利尔馆甚至被认为是慕尼黑奥林匹克体育场顶棚设计的原型。长期以来,世界博览会早已远远超越了其作为建筑实验室的功能,它俨然成为了发展日趋紧密的全球社会的风向标、时代精神的写照和未来世界的投影。那么,如今我们正身处一个怎样的时代?世博会场馆所体现的建筑创新功能,是否已被获取便捷的因特网信息所取代?还是将有更多的创意涌向世博会,力图以各种感官体验在人类发展的道路上留下一个记?

无极限的发展?

今天的中国,在国际社会中扮演着重要的角色。这个人口占世界五分之一(约 13 亿)的国家,不仅拥有可观的销售市场,同时也是全球最大的电脑零部件和服装生产地。继2008 年北京奥运会后,中国再次成为国际大型活动的主办国。这一次,活动的举办地是人口达 1900 万的国际大都市—上海。站在中国第一、世界第三高楼(总高 492米)—被人们亲切地称为“瓶起子”的环球金融中心的 97 层,人们还能够参观描绘世博会历史的展览。此外,作为世界最高的观景平台,也许再没有哪里比这儿更适合领略眼前这座在幻想、困难中飞速发展的巨大都市的风采了。仅仅在中国,人口过百万的城市就有 150 多座。以往任何时候都不曾像现在这样—无数的高楼正在建造,过快的经济发展速度不得不受到抑制,追求社会和谐与可持续发展的意愿日益强烈。因此,2010 年世博会的口号不是“更高,更快,更远”,而是“城市让生活更美好”。

破纪录的世博会

就像两年前的北京奥运会,上海整个城市的形象在世博会开幕式之前被焕然一新:所有的外墙被重新粉刷,食品摊位和街头小贩被规整到街边小巷。500 米宽的黄浦江两侧,浦西和浦东不仅以超过 5 平方公里的面积成为迄今为止最大的世博会场地,更是可以与伦敦码头区(Docklands)或汉堡港口新城(Hafencity,图 2)相媲美的黄金地段。世博会提供了一个绝佳的契机,来清理和改造过去设施陈旧的老港口区域。现存的工业区移到了城市外围,近 18,000 户居民迁至附近地区。第二条穿越黄浦江的隧道和多条新地铁线,在将该区域与城市交通网连接起来的同时,也令黄浦江两岸的交通运输变得更为便捷。

主办方预计会有 7000 万人参观此次世博会,其中包括 350 万外国参观者。而 2000年汉诺威世博会时,参观者仅为 1800 万。最大的几座场馆,预计在 6 个月内会有 800 万人次参观。因此,对场馆外表耐久度的要求,绝不亚于许多长年使用的建筑。

中国—世界的中心

超过 240 个世博馆报名并参加了此次世博会。毕竟,若想将东道国视为最重要的贸易伙伴之一并和它做生意,就必须亲自到

场。世博会最大的场馆之一—美国馆,险些成为此次金融危机的牺牲品。直到最后一刻,美国馆才找到了赞助商。作为紧急安排,希拉里 · 克林顿和奥巴马总统透过大屏幕的讲演的确显示出他们的个人努力,但却未能为美国这个经济大国赢得良好的

声誉。 另一方面,东道国的主导性显露无疑。名为“东方之冠”的中国馆高 63 米,远远超过了浦东其他国家的场馆,这些国家馆的屋檐高度,均不得超过 20 米。中国馆与周边的“主题馆群”、“世博中心”,以及“世博文化中心”(该馆占地 13 万平方米,拥有 1 万 8千个座位,为中国目前最大的展馆)一起,紧临由斯图加特(Stuttgart)SBA 公司设计的“世博轴”。世博会结束后,只有这 5 个巨型建筑将永久保留。世博轴不仅在垂直方向连接了地下两层、地上两层、地铁站、路面和穿越世博园区的空中平台,同时在水平方向以 1 千米的长度,从城区跨越整个世博园区,而后延伸至滨江庆典广场。这座桥梁型建筑的内部,则以 6 个圆形天井实现天然照明。天井顶部高 45 米处,是直径达 80 米的漏斗型钢网结构。钢网之间由半透明的遮阳顶棚拉紧,其 65,000 平方米的面积,使之成为世界最大的膜结构工程之一,这一设计极大地增添了世博的欢快气氛。 再看一边的上海世博之冠—中国馆,显得庄严、雄伟。作为世博会的地标和象征(图3),这座采用了中国传统木结构建造方式的红色钢结构建筑十分突出。它就像一张架在4 根方柱上的巨型桌子,柱子中间是两部交错的电梯,像宇宙飞船一样,将蚂蚁般的参观者从地面吸了上去。展馆内部,参观者有机会进行一次穿越中国历史的时间之旅,包括回顾最近几十年的快速发展。 45,000 平方米的主楼可以被视为当今中国的象征。各省场馆位于宏大的基座之上,同时被中国馆的保护伞笼罩着。香港馆、澳门馆和台湾馆则如卫星般分布于四周。各国家馆在世博园区的分布,宛若一张世界地图的缩影:中国地处中心,而美国位于最边缘处。

触感外壳—虚拟内核:场馆的外壳只是展览的一半,带有布景色彩的内部表面同样重要,所有的场馆都是如此。而这两部分内

容,往往差别很大。因此,触感体验在场馆的入口就结束了,随后出现的,是在黑匣子中、由多媒体投影墙带来的另外一种感觉。许多场馆都采用了这种体现最新科技的展示技术:现实人物和动画人物被一种全新的图像语言融合在一起,几乎难以分辨。三维电影出现在特制的屏幕上或被投影在墙上,参观者可以通过智能触摸屏技术或其他传感器与电影场景中的人物进行互动。在 SPAN 公司设计的奥地利馆中,参观者几乎感受不到外部与内部的严格界限。由外至里逐渐变化的红白色的陶瓷

外壳(联系到奥地利和中国的陶瓷文化),白色的空间界线与投影墙融为一体,一直延伸至各种有机形成的家具之处。

“恶作剧还是装饰过的厂房?”

在“所有只是外观”的口号下,那些预算少的国家租下了一些标准场馆。它们由具有本国特色的材料、结构和建筑图案覆盖装饰而成。葡萄牙使用了棱柱形排列的软木板,越南用的是竹子,俄罗斯用的是洋葱圆顶的装饰图案和钻石纹理(图 12),波兰用的是使用夹板材料的传统激光剪纸图案(图 13),南非用的是描述曼德拉肖像的涂鸦艺术,巴西用的则是展示球星最精彩进球的屏幕。与这些“装饰过的厂房”不同,其他的场馆可以被归类为“恶作剧”。其中一些场馆在先前公布的透视效果图中尚可以找到其设计动机,然而竣工后,即便发挥所有想象力也无法辨认。罗马尼亚馆最初想要表现一个巨大的“苹果”,而最终实际上却成了一个缺乏新意的绿色玻璃球。为了在每晚吸引兴奋的参观者,馆内的乐团不得不非常用心地进行演奏。

Tagliabue 设计的“柳条筐”(Weidenkorb),由 8 0 0 0 条手工纺织的柳条组成。毒日下,它成为游客拍照留念时最爱的背景。(图 6)“柳条筐” 有机地与钢管支撑结构相结合,体现了西班牙和中国的手工业传统。

Hermann & Valentiny 以一个庞大的考特钢结构诠释了“园林和房屋”的主题,即用树和灌木丛绿化的墙体,把具有表现主义色彩的城堡要塞围了起来(图 4)。最能成功体现隐喻的例子之一是阿联酋馆。这个形状模仿沙丘的建筑,透视效果非常

抽象。福斯特公司(Forst + Partners)的施工,使得它成为整个园区最讲究细节的建筑(图5)。金黄色的不锈钢表面代表了

两个沙丘的柔和曲线,两个沙丘本身则构成了演讲大厅和展览大厅的屋顶。馆内展出的是马斯达城项目—建在阿布扎比(Abu

Dh a b i ) 的第一个二氧化碳中性(CO2 -neutrale)的无汽车之城,其也是由福斯特建筑事务所规划的。就像被风掠过,朝南面形成了圆滑的封闭的“迎风面”,这样可以防止太阳光线的直射;逆风面和顶点展示了鲜明的格栅和向北的隐藏的通风口,就像鱼鳃一样。该馆的不锈钢板拆卸起来非常简单,因为世博结束后,该场馆还要运回阿联酋重新搭建。

(全文见《艺术世界》2010年8月刊)

|