伍忱(实习)|文

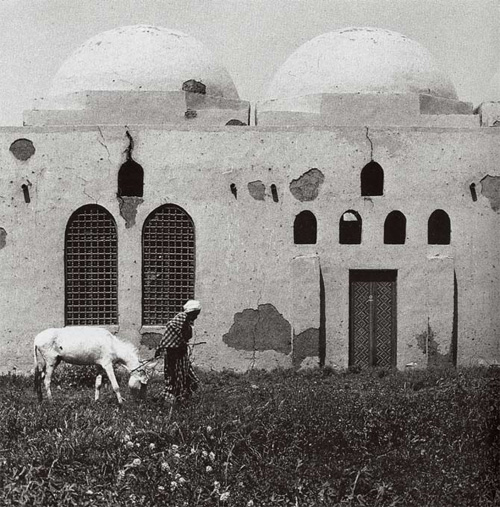

高纳新村男子学校(正面图)( Boy's School facade in New Gourna Village)

如何在炎热的北非沙漠为穷人盖房子?恐怕当代没有多少建筑师愿意考虑这个项目,因为这完全在“建筑—权力”系统之外,弱势群体向来难以拥有属于自己的空间。所以埃及建筑师哈桑·法赛(Hassan Fathy)的高度至今令人仰望,他为埃及穷人设计的村庄——高纳新村(New Gourna Village),于 2010 年被列为世界文化遗产。

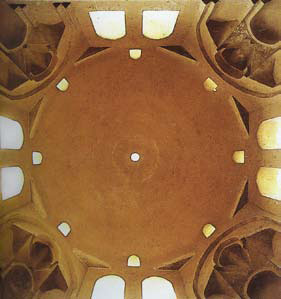

20 世纪 30 年代晚期,原本受西方现代主义建筑理念影响的哈桑开始转变视角,关注埃及本土的建筑。开罗城内中世纪的建筑宏伟壮丽,让他着迷,而乡下那些朴素而又生动的民宅也使他产生兴趣。他意识到这两类不同的建筑其实共享着同一个文化渊源,哈桑希望借此将内在的传统根基提取出来,建成新的埃及建筑。这不是一个简单的文化复兴口号,更需要牢靠的技术条件支撑。别的建筑师可能就会转身向西方现代建筑技术寻求解答,但是哈桑坚持寻根——从阿斯旺努比亚地区建筑使用的灰泥土坯中获得灵感,开始了他的沙漠乌托邦之路。

哈桑· 法赛(Hassan Fathy)

在哈桑 27 岁那年,当他第一次去到自家农庄,看到现实中的肮脏困窘的农村,着实震惊了,他急迫地想要改变现状,在年轻建筑师和卑劣的乡下环境之间,某种联系形成并延续了一生。他为设想的建筑画了一系列水粉画,其中的民居平和宁静,就像不曾被工业文化入侵的伊甸园。哈桑是工业现代性的反省者,对于“现代”一词,他的理解超越当时的普遍观念:现代并不一定意味着进步,却反而导致文化的断层,以及社区的种种不公平现象。而建筑,当它进入现代性的陷阱中时,无疑会因为缺乏人道关怀而变得苍白和虚伪。

高纳清真寺(New Gourna Village mosque)的拱廊 高纳清真寺(New Gourna Village mosque)的穹顶

机会在 1946 年到来。埃及政府决定将开罗以南 671 公里卢克索地区的居民迁出重新安置,这一地区旧称底比斯,是古埃及王朝的都城,大量遗址集中在此,成为旅游胜地,附近高纳村的居民为摆脱贫穷,以盗墓为生,还将房子盖在古墓旁边,引起政府的恐慌。高纳村民不愿意拆迁,政府便邀请哈桑为这 900 多钉子户建设新社区——高纳新村。 哈桑是个满怀诚意的建筑师,新村建设对他来说不仅只是个项目,更是一场梦想的实践。他所面对的一边是有限的经济资源,一边是恶劣的自然环境,必须要在这其中营造出一个新的空间,给穷人们以抚慰和勇气。环境被提高到一个主导的地位,他认为建筑师需要理解风、雨、阳光等等自然因素的习性,建筑应当是柔性的和可持续的,能够顺应环境并且为人类营造新的庇护场所。而这正是我们现在所强调的生态补偿设计要点。哈桑的真诚之处还在于,尊重民间建筑传统 ,竭力避免专业建筑师的冷漠和功利。 (全文见《艺术世界》2010年7月刊) |