乌麻|文

傅本君女士|图片提供

陈顺筑与姐姐在澎湖老家

“阿弟,我的退休申请已办妥,六月三日即可回归平淡生活。有关你询问菜园纳骨塔位,价位与县籍居民一样,金宝山与龙岩也皆属不错地点,我们认为以室内为佳。人生要乐观知命,接受治疗必定能化腐朽为生气,一定不能丧失意志轻言放弃。原来准备整理妈妈房间,但是掷爻不成,或许妈妈还是舍不得处理,暂时保持原样。二十四日预定到台北开会,我们可以见见面。”

陈顺筑四十出头,因腹痛生平第一次体检就被告知已是大肠癌四期。病后的他常常与哥哥互通讯息,哥哥总是捎给他一些抗癌信息,用平实的话鼓励安慰他。回忆小时候,他说道:“哥哥年纪和我相差大,根本很少玩在一起。他和我不同,他循规蹈矩地过生活,他会帮太太洗碗,帮小孩买衣服。但我知道,他传递给我的关心以及我跟他之前的关联,是扎扎实实的手足亲情,那种只有家人之间才有的确实体会。”

家,是陈顺筑所有的回忆,情感的落定和创作的主题。

陈顺筑的全家福

“这张照片好像命中注定似的,一再出现在我的作品中。”

——陈顺筑

陈顺筑的家族源于澎湖大仓岛,爷爷曾是相当优秀的木匠并创办了大仓营造厂,父亲一辈也都有做建筑营造的相关工作。陈顺筑在早期装置作品中一直选用材料考究的老木箱,其对木制品的亲近以及对尺度的精准把握或许正传承自家族基因。大家族曾经欣欣向荣,共居一处,后来因父亲冒险替人投保而损失财产走向衰落。陈顺筑是幺子,有一个哥哥,两个姐姐,从小备受宠爱。他三、四岁时,爸爸带着他们全家人搬离原来与祖父家族同住的老家,住进一栋他们自己盖的房子。这是他心目中第一个真正的家。那栋房子用澎湖特产硓古石盖成,硓古石是种简陋的珊瑚,并非名贵的建材;但因为是家,硓古石也显得独一无二。陈顺筑临终前参与的最后一个个展即叫:硓古石。展览海报上时一堆黑如焦炭带着裹携远古气息的珊瑚。在陈顺筑眼中,珊瑚是生物,是记忆,也是尸体。

父亲为人海派,爱玩摄影,这也使得陈顺筑的成长一直与摄影息息相关。从最早老方盒摄影机所呈现的毛玻璃般正方形黑白映像再到后来图像清晰的彩色长方形映像,陈顺筑从父亲的摄影机里看到了下不同时期的澎湖记忆。这些早期留下的老照片也成为他后来创作素材。在四周为海水围绕的澎湖,陈顺筑童年的两大娱乐便是游泳与看电影。海水与影像打开了超越日常的另一个世界——同样地渺不可测,意识游弋其中,颠簸沉浮。陈顺筑提及确定自己创作风格起点的黑盒子系列时,曾说:“我喜欢黑盒子,作品中的盒子,是人的思绪可以穿梭自由进出、重新诠释编辑过往的空间;像看电影一样,你进入那个黑暗盒子般的空间,有时沉入电影,有时脱离电影自己和自己说话,有时被剧情吸入,有时看到某个特别的手法某个镜头或某句对白,你便停在那边,和导演进行一点私密的对话,或是,直接逸出电影之外,漂游他方。”

陈顺筑,《家族黑盒子——脐带摇篮》,

彩色照片、老木箱、木料、木球、布、铜片、

压克力颜料、油漆、棉线、锁、五金组件,

1992,台北市立美术馆典藏

老木盒盖上放的是家族清明节扫墓的大合照。

陈顺筑将老照片自己用油画颜料手绘上色,

又将盒子里所有东西的尺寸重新调整。

他将婴儿裸照特意摆在最上边与盒盖上的扫墓照生死相对。

“我的做法是让这么许多照片以我刻意调整过的面目与比例同时出现。

所以,在一个黑盒子里头,或者,在我更往后的作品里头,

许多组不同的时空、人物、故事同时出现,这些组合交织成了许多交错穿插的关系,

作品中的时间出现了不同层次,空间也出现了不同层次,

同时也出现了随之而来的不同诠释角度。”

——陈顺筑

十七岁时,陈顺筑目睹了父亲因心脏病去世;十九岁,他考到台北读大学学艺术,只有寒暑假回澎湖;再后来,哥哥姐姐各组家庭,自己也因工作从澎湖将户籍迁到台北,澎湖的家只剩下寡居的母亲。母亲是传统女性,话不多,从小溺爱作为幺子的陈顺筑,对他有求必应;对于母亲,他也有着深深的依恋——无论在台北住过多久,他总认为澎湖母亲在的地方才是家:“我觉得家在远方,在彼处,我此时在台北吃、喝、睡觉、生活。尽管我喜欢好东西,喜欢艺术,这些东西在台北多,也许台北比较合适我,但我在台北常常感到身处繁华却如此孤单。”漂泊仿佛是他那一辈年轻澎湖人的宿命,许多人后来都选择离开小岛在台北或者台南这样更大的城市立足。中年的陈顺筑曾经回过一次大仓岛:爷爷的时代大仓岛全岛有五十户、四百人左右的人口,现在,岛上的人家都搬走了,全岛只剩下二十户、四十人。大仓岛现在已经没有小学了,多数出身大仓岛的澎湖人为了生活都搬到马公。留在大仓岛的男人多娶外配,为了讨生活出海捕鱼,很少在家,他们总是皮肤黝黑。

陈顺筑在台北隔着距离遥望小岛澎湖,对原乡的追问以及对家的深深眷恋都化作他创作的源泉,以至于一开始他的作品就像是对“家”的招魂。在他学艺的大学时代,艺术界普遍流行照相写实绘画。尽管他从小画画不错,却始终对这一流派提不起兴趣;他爱到处晃荡拍照,却也无心钻研摄影技术。绘画与摄影的表达对他而言都不够,他要以前两者为基础,创造自己的空间装置。他找来一个个方盒子,在里边将家族老照片剪裁、拼贴有错置——记忆是死去的现实,又是重生的虚构;生生死死,循环往复。无意间,循着自己的道路他成为了台湾当代装置艺术的先驱。从一张张方盒老照片到一张张影像瓷砖;从创作草图上的一个个方框再到装满照片的一个个老木箱,对“家”的炽热执念交织着冷峻的形式限定——陈顺筑在不同尺寸的立方体里安放着自己的游魂,那一个个小格子也恰似为家族献祭的木碑。

——部分作者谈话与资料摘录自《家族盒子:陈顺筑》

台北市立美术馆与田园城市文化事业有限公司合作出版发行。

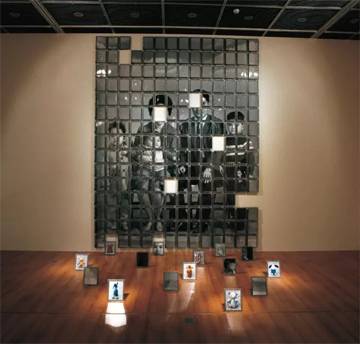

陈顺筑,《风中的记忆:正月初三》,现场装置,

照片、金属相框、五金组件、电扇、电子组件,

1995,国立台湾美术馆典藏

这件影像装置,一共使用了近三百张装进金属相框的黑白照片,单件的尺寸为 29.3cm x 24.2cm。

陈顺筑将这些照片拼成一个巨大又充满漏洞缺口的大型家族合照。

陈顺筑,《集会•家庭游行:澎湖屋 II》,地景装置、C-Print,

1995,台北市立美术馆典藏

陈顺筑在 1992 至 1995 年持续拍摄好几千张人物的正面与反面人像。 九位主角包括妈妈、哥哥、嫂子、姐姐、姐姐的儿子与女儿;

还有同居的简丹和简丹的两个女儿,都是与他有血缘或无血缘关系的家人。

把这些洗成八乘十寸的黑白照片,加上金属雕花镂空相框。

在马公乌坎捕鱼人放置渔具的闲置建筑物废墙上,整整齐齐排满了几百张家人照片。

“对家的执念,我与家族的关系,最后演变成我与澎湖这岛屿生死与共的关系,

与澎湖所有的记忆以及现实情景,几乎贯穿了我创作生涯的所有进程。”

——陈顺筑

陈顺筑,《家宅:四乘五立方》,C-Print,

2006,国立台湾美术馆典藏

2006 年陈顺筑下定决心结束自己多年来的漂泊生活,与傅本君结婚, 并在台北落定成立自己的家。为此他创作了《家宅:四乘五立方》系列。

这个系列作品以四乘五相机拍成彩色照片,主题全是拆除二手屋后装载着建材的推车。

“推车与这些物件对我来说事雕塑,而我以摄影做诠释。”

——陈顺筑

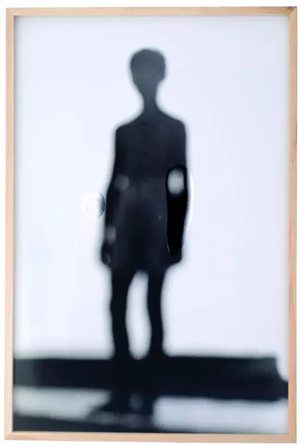

陈顺筑,《记忆的距离:一个人》,

摄影复合媒材,2009