从观念绘画到坏画

坏画的流行是一种感冒。它其实没有太多的指向性,貌似指向了一种趣味,但其实和中国前段时间流行的观念绘画有关。通常情况我们在强调观念时,都会以一种彻底背叛的姿态否认过去绘画实践里出现的风格、塑造等问题,完全导向其反面。观念绘画的艺术家也以貌似大众绘画、非专业、普通宣传画、幼儿涂鸦等不会画画的方式介入话题本身,一反之前从西方现代主义沿用过来的学习体系。坏画也许就源于中国所称的“观念绘画”。观念绘画也有很多坏画的习惯:训练有素的人装成不会画画的人,在里面寻找很多意义的拼贴,找到一种冲撞过后的意图。这是中国观念绘画的特点,坏画可能更多地沿用了表面的状况,而且更加表面化,以一种流行方式来冲垮所谓的“专业性”,以及比较纯的严肃绘画史。这也符合当代“恶搞”的姿态。但它就像一个现象一样,太有临时性了。西方的坏画肯定和中国的坏画有很大的差别,出现的背景、针对的东西都是不同的。在中国,这样一种介入的方式具有一定的群众性,但只能叫做趣味。

另一点比较有趣的是,当一个地方的某一类艺术达到一定的饱和和繁荣时,一定会发生一种趣味的反转。反转也不是坏画,而是一种业余,其实也就是所谓的素人画大行其道,带来一种趣味。就我个人来看,这只是一个时期的一种趣味,不能真的说明绘画应该是这样的。中国的一窝蜂又增加了它的传播速度。有的人追捧,利益开始倾斜,看不懂的人又觉得这种绘画好玩、有趣,看起来感觉很开心。现在没有人愿意很认真地去看一幅画,如果探讨的内容对他们来说太学术,坏画就成了一个调剂品,一道可口、爽口的凉菜,带点辣味。

抛开价值判断,从绘画的角度来讲,坏画肯定是成立的,这是没有问题的。就中国的传统而言,绘画也从来没有这么解放过,大家都把平时不敢画的东西画出来。或许很多人在腹稿里已经打了无数次要这么画,但是却不敢把这些腹稿拿到正面的创作当中来。坏画给了大家一种信心,认为自己真的可以想画什么就画什么。我觉得这可能是中国的绘画发展到今天,坏画也反映了现在创作的一种自由程度。这是一种优势,给大家带来了一定的开放性。

观看方式的转变

其实在绘画中,所有的问题都是一目了然的。绘画是需要时间的,绘画在一个长的时间里成长。艺术的慢慢生长中有最基本的思考基础,外在学习的养料和自我的生成。这需要很长的时间,但现在大家都以公众号的方式来观看。最简单的如“绘画艺术坏蛋店”,把所有人的所有画都放进去,而且以某一种趣味为主,特别是坏画——它一开始的定义是这样的,当然后来又增加了很多别的东西。但这种方式会让你满眼都是作品,看不到艺术家的生长;满眼都是图示,简化了大家对绘画的思考。绘画不需要再去阅读和思考,不需要自我慢慢生长,需要一些图示和手段就可以达成需求。当然这可能符合今天的现状,把所有人的所有东西都攒起来,然后一次推送给大家。观众完全埋没在这种图像的海洋里,不知道该抓哪根稻草,反而会让大家更加困惑。

但绘画其实并不需要那样的积极传播,不需要一种当代文化式的流行传播。但现在就是如此,所以有时候会觉得防线很低。这会影响大家的观看习惯,公众号的传播让大家对在世和不在世的艺术家的创作在视觉上都很熟悉。当你去美术馆或别的地方看展览、看作品的时候,你的脑子里会调集起来一个庞大的数据库,进行回想和快速的辨识。这会影响整个的阅读,你会觉得这是他哪个时代的风格,这又是另外一个时代的风格,他画圈圈,他画条条,以一种特别简单和表面叙事的方式来看,而没有人真地去阅读绘画。给的东西越多,丢掉的信息反而更多。我其实还挺反感这种东西的。

因为,画家需要在一个封闭的工作室里和画布、颜料这些绘画的材料体会。如果说这些东西只是一个过程,你最终的目的是要实现某些图像,如果只为了一个目的而服务的话,那绘画就丢掉了很多东西。从古至今,绘画都不是这样的,但现在传播方式的改变改变了这一切,艺术家不会想说在工作室里享受这个过程,而是赶快生产出图像,马上投放到市场,等待表赞等等。这就失去了绘画最精髓的东西,它就变成了生产和制造画面,跟绘画本身没什么关系了。

这当然给刚刚进入这个行业,想成为画家的人提供了很大的便利。因为这些东西都是学习的资料,你可以东抠一点,西挖一点,形成自己的风格,拼凑出自己快速成长的面貌,同时也仍然在体系里,保证不出错。但正是不出错造成了雷同、相似,在没有营养的土质中再生长。这种再生长是不成立的,只是捡一个东西插在那里而已。艺术本身有很多艺术家的奇怪经历,作为一个特殊的个体,艺术家的特殊经历造就了特殊作品,特殊风格,以及非常多的意外性。不和谐、不合适的东西会很奇怪地生长起来。这是很有意思的,哪个时代不是奇怪的呢?但如果创作被全部规训为大量的图片,勾画出一个大致的框架时,大家在这个框架里觉得自己的东西并没有太怪或太疏离,别人更容易接受,同时也更容易辨识,就觉得没有出错。但是,艺术和错不错无关,艺术就是要标榜它的错,标榜它不合时宜的特征作为自己的面貌。

这样的创作像一种近亲繁殖,越来越贫血,是畸形和苍白的。一个图像做好了,推给观众。但艺术家不应该是这样的。艺术家应该是以素面的状态去面对所有的观众和目光,才能够构成交流和别人的评判。这才有意思,而不是在参照系中把合格的东西直接推出去,市场上的买单并不意味着作品的合格。

中国现在也在改变,说不上好不好,毕竟有这么多年传统美术教育的积习,一套标准化的美院考试。但这套标准化也让你花时间来训练,在学习过程中对实践也有体会,也会有一些感悟,掌握一些东西——这也是正面的。但现在的情况是,从美院出来可以通过这些传播渠道找到风格,快速转变,完全为结果服务,快速地加入生产大军,否认过去的整个生活,简单化,类似于大芬村。这其实是一种自我损害,自动割裂。而且,这个现象现在越来越庞大,很多人不是画这个风格的,但突然改变为在西方看起来也很当代的东西。这个表面是很好学的,但却否认了中国的绘画传统积累起来的东西,很快就被利益的需要推倒和消费。对于几代人来说,美术教育都是一样的,包括现在在校的学习仍然是这样的教育。唯一改变的可能就是当代面对的问题变了。在面对就业,进入“职场”的问题时,现在没有那么多的犹豫了,比如思考我应不应该做这个事情,要不要和我的过去一刀两断。这可能是唯一的变化。

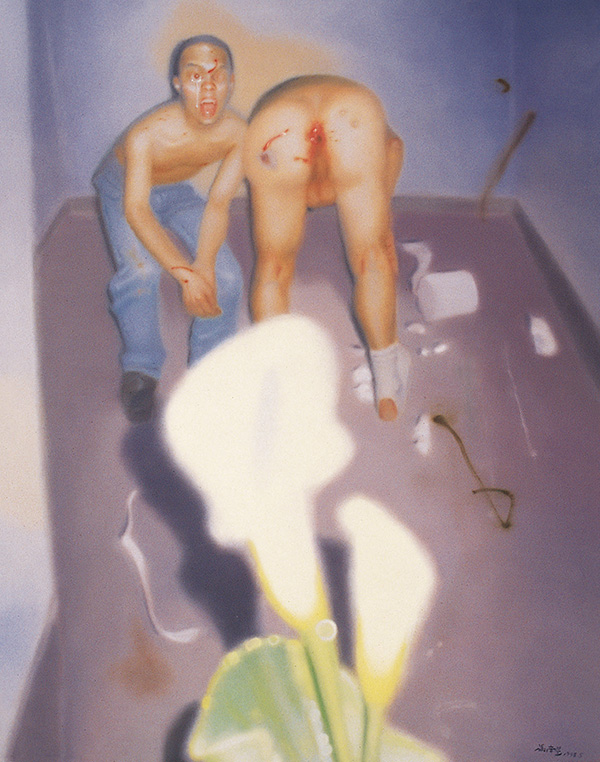

谢南星,《无题 No.5》,布面油画,190cm x 150cm,1998

图像是什么

图像是整个创作过程中的最后一个环节,画面作为一个证据很重要。但绘画并不是结果型的。从构思开始,到中间的所有过程和变化,都在画面当中。那如何观看作品?作品的信息,作品的快和慢、阻碍和流畅,都可以在画面中看到;作品的艰难处理,一步步如何导致了最后的画面,这都在画面里。为了结果和最终的画面快速服务的图像也是可以通过画面看出来的。

有的绘画可以看到时间。这并不是说画的时间长,而是其中有艺术家的思考,他想让你看到这种东西。但有的绘画就是一个画面,没有其他的东西。比如看委拉斯凯兹的作品,不可能说他只是为了最后的图像。你能看到他如何绘画,如何处理这些关系。这都是活的,充满了像迷一样的处理方式。这显然不只是一个图像的结果。很多流行的画甚至连偶然性都是计算好的,更像是一种设计作品。

事实上,一个画家处理一个画面,他会遇到很多冲突,愿望和画面的冲突。这个冲突是保留还是抹掉,这个过程都是画面的一部分。我会一件件地画作品,每件作品都有自己的面貌,有自己的个人身份。

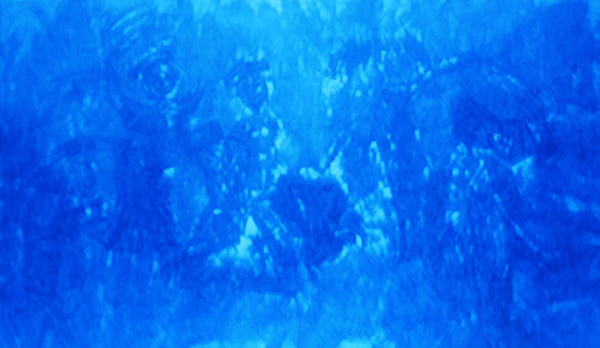

谢南星,《第一顿鞭子No.3》(又名《浪No.3》,布面油画,219cm x 384cm,2008

绘画和阐释

我的画我认为看画就可以了,包含的信息从提供出来的画面来发掘,后面的信息不需要一一道来。否则就好像让一个做魔术的人解析原理就没有意思了一样。绘画也可以说是一种魔术的结果,如果什么都给别人看,就没有意义了。

但阐释的确是一个大的问题,也是一个普遍的问题,而且如果你说的不够全,不够仔细,还要喋喋不休地挖掘你的材料。但其实大家只需要看画就够了。在西方也是同样的情况,在美术馆看展览的人,有几个人在看?大家都是通过解说器埋头在听,画只是一个对解说信息的证实。大家越来越需要一个拐杖,不愿意去理解东西,需要的是信息提供和关键词。

但一方面大家不愿意去理解一个画面,另一方面又迫切地想要知道画面的意义——但并不是真地想要知道。因为如果真地想要知道,你会去观察,但现在的人都把自己观察者的身份让位给了艺术机构等相关的从业人员。这样的一大批策展和评论的从业人员越来越多地独立出来,成了一堵墙。艺术家在这座墙之后,观众在这座墙之前。虽然观众可以看到作品,但却需要中间的服务机构来服务。人越来越多地成了消费者,而不是观察者。

越需要工具,观看就越缺乏独立性。观看艺术的人不独立,艺术家也需要不断地解析自己。相当于艺术家做出一个东西还不够,还要把材料、过程像说明书一样地写好交给观众。观众依照这些来观看作品。艺术家在某种程度上成了推销者,养成了一整套推销的说辞——这种问题正面描述的话叫做“互动”。甚至,艺术家还需要几套不同的说辞应对完全不同的人。但其实作品本身就已经包含了推销的信息。当艺术家成了推销者的时候,作品就消失了。你听艺术家描述作品就够了,甚至可以听得津津有味。但其实任何时候,当你面对一件作品的时候,你还是会抓住一些最简单、最起码的东西,把在别人那里得到的知识扔到一边。

每个人关于绘画都有很多版本,受教育影响越多,版本越多。我希望击碎这个东西,让观众找不到版本,两眼天真、无辜地看作品。我不喜欢一个东西那么快就找到定义或者解读。绘画需要慢慢看,有那么多的画让人久看不厌。如果观众没有耐心那就算了,绘画留给那些愿意去看、去琢磨的人。绘画会自动选择观众,选择有好奇心的人。绘画不需要规训别人怎么看,别人可以想怎么看就怎么看。

具象和抽象

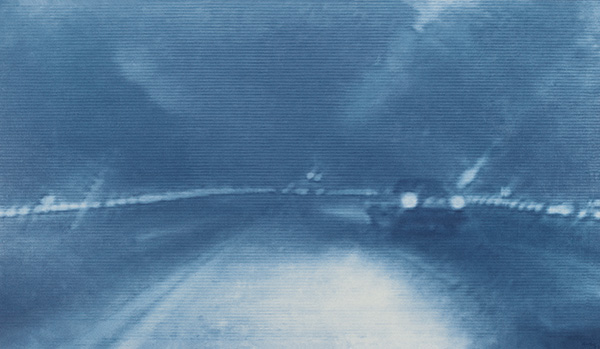

我的创作还是始终和具象有关,和空间以及绘画的空间有关,或者用绘画传达出一些别的东西,比如用绘画产生一种声音。绘画可以有多样性,绘画总会有延伸。我想在绘画里延展视觉和感觉。如果换一种媒介来表达的话,整个的任务就全变了。比如如果想做出有声音的东西,那去拍录像就够了。但是这样一种处理方式就把整个的任务改变了。绘画本身,这样一个方寸,有非常多的事情可以做。这也很惊险,在处理的过程中,任何可能性都会产生。绘画是非常浓缩的,我也愿意在里面尝试,训练和锻炼我自己,找到合理的表达。我愿意在一个窄道上走,而不是扩展变成一个多面手。这就好比写作,让你写一桌菜,你不能因为写不出来就拍个录像,或者做个装置摆出来让大家看。而是要练习自己,进行技巧上的训练,把要表述的东西表述出来,同时又很精确,而且有诱惑性。这才是有意思的地方,不能因为做不好就换一种方式。

我在自己身上找不到认识和处理抽象的合理性。抽象绘画本身是平面绘画的高级形态,是人们将艺术艺术化特别典型的视觉处理风格。但就我自己来讲,我很难将艺术艺术化。我比较拒绝抽象画,我也不懂抽象画。我只会我画的这些东西,这些东西是源于具象的,只不过结果是很难辨认的表面现象。人们会因此归类为抽象,这是一种简化的归类。我一直在和这种东西作斗争,一种危险的斗争。因为这种拒绝会让自己变得不容易归类和辨识,很难广泛传播。但我觉得绘画本来就不需要广泛的传播,绘画不是广告。绘画里面包含很多东西,很多表达,这是绘画的秘密所在。

谢南星,《无题(有声音的图像I)》,布面油画,3 x 220cm x 380cm,2001

创作的变化

我希望找到我想要的东西,找到之后,我就会非常专注。这几年我觉得我找到了我想要的东西,所以差不多一直在两种工作间转换——一种是《无题》的创作方式,一种是《三角关系逐渐移动》的创作方式。我愿意多给自己扩展,看自己有多少武器可以使用。我不是油画出生的艺术家,我是版画出生。版画本身就讲多样性,什么都可以成为作品的一部分。每一个不同的版都要考虑不同的风格,如何形成技术,技术中又有具体的东西。版画的学习给了我很大的好处,在我的实践过程中一直都有版画的这种工作方式。

比如2002年的《无题》,这六张作品很像一种胶片的连续性,每张都不同,都有变化。最终,六张在一起构成了一种时间感。时间在静静的空间里产生戏剧性的冲突和过程。我一直都很喜欢中景和全景,因为不偏不倚,貌似正常状态的图像,但其实正常状态的图像又包含更多的可能性和神秘感。近景反而没有这样的丰富性。

《无题》和《三角关系逐渐移动》的两种创作方式都很极端,我都不知道下一步该做什么。我虽然知道我应该在这上面工作,但是往下要怎么做?在已经这么极端的情况下要如何深入?这个剧情怎么演?都没有参照,那就只能自己找了。这两种工作方法也给很多人造成了困惑,你的愿望和目标是什么?我自己设定的一个非常强的目标是在其中没有犹豫的东西,但画面会造成表面上的问题。如果只看画面很中立,但其实所有的工作都藏在画面背后。

我一般想要做一个东西的时候,就会提前半年开始思考这个问题。你要一直陷入到一个创作的思路里面。一个画家的生活就是画画,很单调。你什么都可以做,但你会一直生活在你的作品中。我相信任何一个画家都是这样的——如果他真的是一个画家。

图像与文本

我最初在大画当中处理文字是希望能够把文字当成图像来使用(2009年的《无题》系列)。某种程度上,文字也起到了这样的作用。“某人肖像”作品中的文字更多的是一种表述。这些文字都不表明任何态度,更多的是名词、形容词,像是隔空抓过来的文字,产生一种趣味性。“装饰效果图”中的文字和图像本身有关系。所以,几种文字处理的方式是有一些差别的。大家都认为绘画要拒绝文字,文字会让阅读者觉得这是一种义务,但又没法阅读绘画中的文字。文字本身也是谜,我更关注文字是谜的地方。文字在绘画中是一个错误的导向,是故意的诱导,产生阅读上的冲突,一种“混响”。两种不同的符号在画面当中产生联系,在阅读中产生冲突。

谢南星,《无题 No.2》,布面炭、油画,220cm x 325cm,2009

谢南星,《会跳舞的调色盘》,布面油画,150cm x 220cm,2012

展览“无题三种”

为这次布展,我自己做了沙盘,调整作品的顺序。在这次展览上,我把三种作品完全打乱了,故意打乱了所有的顺序。反正别人也搞不懂,那就干脆看个气质、看个印象就好了。但是,在把画打散之后,怎么让画拥有更多的注意力?所以,我又刷一面红色的墙,这样反而更容易让观众把注意力集中在画面上,而不会受到空间的干扰。这是一个比较冒险的事情,但很好玩。一般情况下,大家都会觉得背景颜色会干扰画面,但我发现,其实反而会让画面更集中。红色还有一个好处是,大家冬天来看展看到这个颜色,激情容易被点起来。看画是需要激情的。作品本身包含很强烈的关系,三种作品彼此也是完全不同的。所以,也不能在展厅中等距离摆放,那会像是空间里开了窗一样。我希望让每个展厅有一个集中的部分,也有一些相互的呼应,每个展厅都有观看的乐趣。

某人肖像

“某人肖像”并不是一个系列的作品,我只是给这些作品都取了这样的名字。这些作品画了好几年,想起来就会画一张。这些作品是一种自然的感觉的流露,和绘画的肖像画传统并没有太大的关系,更多的是一种我对某个人的印象,彼此之间的经历,甚至是道听途说的偏见。当脑子里产生一个图像的时候,马上就抓住它,很快地画出来。这是一个很自然的创作游戏、创作练习,反而不像我的那些大作品,需要花很长时间来考虑每张画要怎样创作。