艮目、谭昉莹 | 文、采访

汉斯•伯恩哈特(Hans Bernhard),1973 年出生于美国,现居奥地利维也纳,毕业于维也纳应用艺术学院视觉艺术专业。作为网络艺术最早的一批弄潮儿,他从 1993 年起和一群同样一无所有的穷学生一起,为打开知名度建立自己的品牌而成立了 etoy 艺术小组。随后他又成为 Ubermorgen.com 创始人之一,分别于 1996 年和 2005 年在奥地利电子艺术节(Ars Electronica Festival)的奖项上有所斩获。hans_extem、etoy.HANS、David Arson、Dr. Andreas Bichlbauer,他在各种场合使用过的化名不下数十个,网络世界所提供的虚虚实实正好为这个不想对自己做的任何事情都给出理由或归类的人提供了一个合适的隐匿之处,让他时不时地以“艺术”之名给现实世界戳上一刀。

Ubermorgen,《曾以Kindle 函数炸弹为名的项目》

(Ubermorgen, The Project Formerly Known As Kindle Forkbomb ),

混合媒介:地板示意图、纸本雕塑和书,2011—2013

Ubermorgen 在2011—2013 年间,入侵亚马逊电子书Kindle 的网络书店。

他们编写的机器人程序自动从Youtube 上选取了上百万条评论,

随机把这些评论变为上万本书并“黑”进Kindle 书店上架。

这些通过机器人挑选的书,由匿名的、无时间顺序、无上下语境的评论组成,

反而成为了一种脱离人类心的崭新的文学形式,成为一种对于某一特定时刻的集体表达。

汉斯•伯恩哈特与他的伴侣 Lizvlx 在 1995 年创立了艺术双人组合 Ubermorgen.com,“Ubermorgen”这个词在德语中代表着“后天”的意思,他们关注当代社会范围内各种涉及安全、隐私和著作权的问题,用一些简易低端的技术手段来挑战这个世界中各行各业的巨头们。与知名新媒体线上杂志 Neural.it 的创始人亚历山德罗•路德维科(Alessandro Ludovico)合作的《谷歌自噬》(Google Will Eat Itself, GWEI)项目,通过一个简单的隐藏网站,让人们在点击谷歌搜索引擎上的广告文本的同时使这个网站收到一小笔款项,并用这一款项用于收购谷歌的股份;又或者,Ubermorgen 在 2000 年美国总统大选时制作了一个宣称会收购选票的网站,在全美上下引起轩然大波。前一项实验项目大概需要花上 2 亿年左右才能真正实现谷歌公司被自己的广告点击收购,艺术家们同时也收到了来自谷歌公司的“善意”劝告,而后一项实验则直接让伯恩哈特很难再次踏入美国境内。这样“以卵击石”的故事听起来有些乌托邦,但就像汉斯•伯恩哈特所说的,互联网对他而言是个奇迹,让他能够轻松推开一切阻碍,做着自己想做的事情。

Ubermorgen,《谷歌自噬》

(Ubermorgen, Google Will Eat Itself , GWEI )

展览现场图,2005

ArtWorld:你在奥地利上学时学习的是视觉艺术,能否谈谈你接触到互联网的过程,并谈谈你如何选择它作为你的创作媒介?

汉斯•伯恩哈特(以下简称“汉斯”):我确实学习过艺术史、视觉媒体艺术,但我其实很讨厌绘画,也不喜欢艺术史框架内的艺术。人们一直将油画视为最重要的一种艺术形式,但我想做的是不一样的油画。我们在 2010 年做了一个项目叫做《深度地平线》(Deep Horizon),起因是当时墨西哥湾大约 8 万平方英尺(约合 7432.24 平方米)的海面上发生了石油泄漏,那样的场景才是我们所感兴趣的“绘画”。对于我们来说,这幅画是作在一张 8 万平方英尺的画布上的。美国国家航空航天局(NASA)的卫星对海面拍下了一些照片,我们通过 Photoshop 把它们制作成油画一样的作品,还创作了视频。

我以前在维也纳视觉艺术学院上学时的教授是彼得•维贝尔(Peter Wiebel),不过他几乎都不在学校,这对我来说是再好不过的事情,因为我有很多时间去做任何想做的东西。所以我一开始就是一个职业艺术家,通过做艺术来学习艺术。我们在学校开始做 etoy 的时候,整个学校根本没有人涉猎互联网艺术。于是我们去找了教授,他对我们说:“我现在就是16 世纪的西班牙国王,你们就是堂吉诃德,给我去探索一下外面那个我所不了解的世界。你们有两年的时间,到时候要给我带些金子回来。”之后,他确实做到了对我们的要求有求必应。当时我提出需要一些机器,需要网络,他都签字同意。两年之后,在我们赢得奥地利电子艺术节数码类别的金奖(Golden Nica),把奖杯带给维贝尔的时候,我们对他说:“看,我们带着金子回来了”。

我对其他形式的艺术都没有兴趣,因为它们都已经被使用了那么多年,对我来说它们是多余的。我从小就接触艺术,但我想做完全不一样的艺术。对我来说,发现互联网就像是一个奇迹,我一接触它时就意识到这是我要用的媒介。因为你可以通过互联网做研究或发表任何东西,没有比这个更棒的事情了。互联网集合了所有的一切,音乐、人际网、交流……我不知为何,就是坠入了互联网。

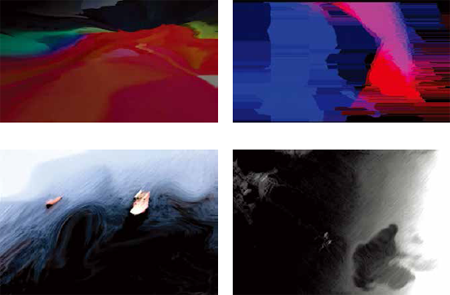

Ubermorgen,《深度地平线》

Ubermorgen,《深度地平线》(Ubermorgen, Deep Horizon ),

2010,数码油画视屏截屏。

根据美国航空航天局拍摄下的墨西哥湾石油泄漏照片,

艺术家通过Photoshop 技术将海面泛着石油的画面处理成油画的效果,并制作成视频。

视频中舒缓优美的背景音乐将石油泄漏带来的紧张和恐惧感升级,

这些被扭曲的画面隐射的是流入海 中的 80 万立方米石油“颜料”所带来的重重危机。

ArtWorld:当初的 etoy 是怎么建立的?有什么目的吗?

汉斯:我并不想说太多关于 etoy 的事情,这已经是过去式了,而且我离开的时候这个团体里也发生了很多不愉快。我想说的是,etoy 的建立反映出当时互联网流行之后给了很多人机会,让他们变得与表面看上去时不同。比如,etoy 是由 7 个当时身无分文的人建立起来的组合,但是 etoy 的网站看起来非常专业,让人们觉得这是一个和可口可乐一样的跨国性公司。至于实际的成员是谁、运营情况如何,人们并不知道。

我们对这样背景下的企业全球化很感兴趣,对企业的身份和特性也很有兴趣。我们对自己的团队进行了包装,特别设计了 Logo,想把自己塑造成像 F1 方程式赛车车队那样专业的团队。成立 etoy 之初,我们的目标并不是想成为艺术家,而是想成名,成为流行文化的明星。我们最终确实也成为了明星,但只是早期互联网的明星。我们几个人在一起做了很多有意思的研究和项目,这都是 1990 年代的事情了,于我而言,“com 经济”在 21 世纪到来时(2000 年)已经崩盘。etoy 算得上一种先锋艺术,因为在没有什么人在使用互联网的时候(1994 年),我们就已经把全部身家都扑了进去。总的来说,这还算是一个挺有名的新媒体艺术团体,在 2008 年北京“合成时代”新媒体艺术展上也有过展出。

ArtWorld:离开 etoy 之后,你又进行了哪些项目?从什么时候起,你开始有了“黑客”艺术的想法,进而成为了“黑客”艺术家?

汉斯:1999 年我离开了 etoy 小组,和 Lizvlx 一起组成了 Ubermorgen。我们有两个孩子,也以艺术家双人组合的形式工作。我们所做的是“媒体黑客”(media hacking),也就是用我们认为的一些低端技术(low tech)来入侵大众媒体。这里的低端技术指的是手机、邮件、网站之类的工具,甚至只是用海报、横幅或是贴纸的形式。其实形式真的不是很重要,重要的是我们需要有好的故事,来进入大众媒体并传播给更多的人。所谓的大众媒体,在中国应该像中央电视台之类,有一个非常庞大的组织,可以瞬间收获好几亿的观众群。试想一下,如果能够入侵中央电视台新闻频道的网络,你就能把故事散播给如此多的观众。Ubermorgen 做过一个比较有名的项目叫做《选票拍卖》(Vote-auction),是在 2000 年布什(George W. Bush)和戈尔(Al Gore)竞选美国总统期间,我们做了一个网站,上面写着我们会收购选票。

ArtWorld:这样的项目是不是会为你们惹来很多麻烦?当时公众的反应是怎样的?

汉斯:是的,媒体方面瞬间就炸开了锅,因为我们并没有说明我们是艺术家的身份。这也是“媒体黑客”中重要的一方面,即时时刻刻要保持伪装。我们说自己是来自东欧的商人,希望在美国民主的资本主义环境下赚到钱。我们想把民主和资本主义联系到一起。这里我想说的是,我们的作品也许很政治,但我们并不是政治型的艺术家,我们不想改变世界,也不想和政治沾边。我们只是研究型的艺术家,就像是雕塑家。在得到信息之后,我们在这些信息上做文章,对信息进行雕塑。当年,这个选票拍卖网站瞬间受到各大媒体的关注,他们从各自的角度对这个网站进行了报道。通过媒体,我们的故事大概收获了5 亿人的注意,他们都知道了这个故事,只不过公众并不了解这只是一个艺术作品。

由于这个网站引发了许多合法性问题,不少法律专家专门就此进行讨论,连域名的提供商也成为被告。这个项目后来被CNN电视台做了30 分钟的独家报道,这段报道视频也成为在各个美术馆中展出的艺术作品。我们每天需要接受 20 — 30 个来自电视、报纸、广播的电话或电子邮件采访,最后我们决定每天只接受其中一个采访。我对这个项目的“合法性”其实很有兴趣,我把它称为“合法性艺术”(legal art)。事实上,在欧洲购买美国的投票权行为并不犯法,只有在美国当地购买才是违法的。法律所设定的管辖权让它只适用于某个国家范围内。现在的情况是,我是个美国公民,但我却不能回美国,至今我已经 10 年多没回去了,因为我一旦回美国就会被抓。美国国家安全局(NSA)、联邦调查局(FBI)、白宫律师等都非常关注这件事情,甚至监听我们,控制邮件和电话。我们每天会收到来自美国各州检察官的通知,勒令我们停止这个项目。于是,我们就把收到的 700 公斤的法律文件(分别来自美国 13 个州)做成了纸质雕塑。

ArtWorld:所以,你如何看待“黑客”这一网络技术和艺术的结合?艺术的成分在这一行为中会占有多少?

汉斯:无论你是在法律、政治还是在经济的框架中创作,“黑客艺术”的对象和这些框架无关,它只是将艺术和技术结合起来,模糊了艺术和技术之间的界限。我们做的《黑色亚马逊》(Amazon Noir)或者《谷歌自噬》之类的项目都是如此。“黑客”技术无论在一个政治或网络技术的系统中,都是在寻找系统的弱点,然后思考该如何突破禁区以及渗透这个系统,思考自己能干点什么。当然,“黑客”的行为不一定是不好的、批判性或者是非常激进的行为,这只是对我们身处的体系的一种观察。我是出于好奇,纯粹想体验一种乐趣,看自己能够从这一行为中获得些什么信息,可以怎么利用它。

在中国,也许需要几年的时间让人们更好地接受科技的概念,将艺术去背景化。否则就会像《选票拍卖》一样,当我告诉人们这是我做的一件艺术作品时,他们很惊讶,纷纷表示自己以为这只是一个网络黑客行动。所以,我非常需要把这种行为去除政治语境,将它单纯地作为一种艺术。因此,我们需要把项目有关的作品放到当代美术馆里,让人们把它看作是艺术而不是一种政治行动或其他行为。

CNN 对这《选票拍卖》(Vote-auction)项目的新闻报道视频,

成为了 Ubermorgen 在美术馆展览中的作品。

《选票拍卖》(Vote-auction)项目作为作品进行展览时所使用的Logo。

2000 年11 月7 日 Vote-auction 网站的截屏。

Ubermorgen 为 Vote-auction 网站所做的导航图。

ArtWorld:提到“黑客”时,很多人还是会将“黑客”的行为视为一种入侵,带有负面的印象。那么在实现你所说的将“黑客”行为去语境化,成为一种“艺术”之前,作为一名“媒体黑客”艺术家会面临怎样的困难?

汉斯:当然有很多困难。比如,那些堆积如山的法律起诉文案可不是开玩笑的,一点都不好玩。也许现在说起来挺轻松有趣,但当时我真的一点儿都不这么觉得,事情非常严肃,给人的压力也很大。你在挑战的是一个体系、一个系统,这个系统的任何决定都会把你一拳击碎。这也是为什么我从 1993 年开始就认为互联网是如此迷人,因为它是全球性的,我们可以像那些从20 世纪 70、80 年代发展起来的全球企业一样来做一些事情。每个国家和地区的法律都不尽相同,我们也可以对这些法律体系加以利用,如果在一个地方行不通,那就去其他地方实行,并没有一套全球通用的法律体系来约束我们。

不过另一方面,我也不想跨过某个底线,因为我还是认为自己所做的事情不能跨越某些道德底线,不能伤害到别人。我不想对任何人造成实质的伤害。如果有人说我是为了“艺术”而去行窃、偷盗,我完全不介意,我觉得自己的做法总能在某个地方得到正义的申张,我也可以解释清楚自己的行为。像《谷歌自噬》这个项目,事实上我们就是“偷”了50 万美元。

“黑色亚马逊”(Amazon Noir)网站截屏。

“黑色亚马逊”(Amazon Noir)项目从亚马逊网站上获取受版权保护图书的流程示意图。项目成员 Ubermorgen、亚历山德罗•路德维科和保罗•齐里奥(Paolo Cirio)通过编写好的程序,

不断攻击亚马逊网站上的书籍预览功能(通常通过向每本书发送 5000 - 10000 次请求来实现),

直到最后整本书的内容都通过程序泄漏。