兰乂爻|文

“三不猴”的神秘渊源

“三不猴”是一个来自古老东方的神圣而秘密的图示,它描绘了三只姿态不同的猴子形象:一只蒙住自己的眼睛,一只掩住自己的耳朵,还有一只遮住自己的嘴巴。它阐述了一个抽象且奇特的为人处世的观点:不看、不听、不说。如今,在世界范围内,“三不猴”已经成为一个被广泛认可的艺术形象,它被制作成各种各样的工艺品、纪念品,风靡亚洲、非洲各地的民俗市场和旅游景区。在现当代的许多艺术作品中,“三不猴”则更多地被用来当做一种视觉化或者概念式的隐喻,或是指涉一种基于道德层面的人性现实,或是表达一种对于思想文化以及宗教精神的反思。

人们已知的最早的“三不猴”的艺术形象,出现于17 世纪的日本,但是它所蕴含的哲学思想,一般被认为可以追溯到2500 年前的古中国。那时,儒家学派的代表人物孔子曾经提出过“非礼勿视, 非礼勿听, 非礼勿言”的克己主张,正好与这三只猴子的姿态一一对应。基于这种理论,“三不”的思想理念流入日本,应该与历史上重要的儒学东渡有关。在日语里,猴子的发音是“SARU”,这和文言文中动词否定形的词尾“ZARU”十分相近。因此,“不看”“不听”“不说”三个词语的词尾发音都是“ZARU”,听起来如同在说“SARU”,也就是猴子。在日本,这三只猴子甚至各自有自己的名字,它们分别是“Mizaru”“Kikazaru”和“Iwazaru”。由此看来,“三不猴”形象的产生,很有可能源自于一场语言游戏。

然而,儒家学派并非是“三不”理念的独创者,在“不看、不听、不说”的教导之中,同样寓意着某种更加深奥的东方宗教思想。某些著名的禅宗公案里,我们也能够找到与此相关的内容。因此,鉴于亚洲地区历史文化的共通性,我们也有理由猜测,“三不猴”所带来的神秘启示,或许与更早以前产生于古印度、后来深深影响了中国和日本的佛教文化有着更加密切的关联。在史上纷纭的佛家文化典故中,猴子是最常出现的动物形象之一。佛学术语中有“六窗一猿”之说,将人心比作猿猴,象征众生的心识如猿猴一般不得安止,只懂得攀援外境。在这样的宗教语境下,我们同样容易理解,为什么日本人最终会选择将“三不”的理念寄托在猴子的形象之上。对于这种过分机敏、灵巧、不安分、甚至举止有些滑稽的动物来说,智慧更加类似于一种救赎,而修行的道路也显得更加艰难、漫长。

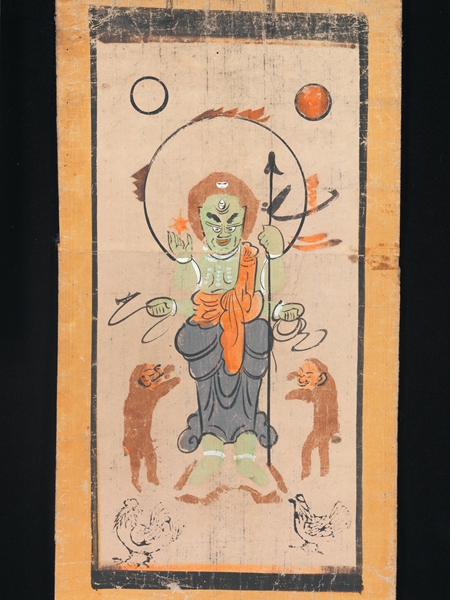

与艰深、晦涩的宗教哲学思想相比,悠久的民俗文化渊源似乎显得格外平易近人。有一些理论指出,与其说“三不猴”暗示着某些极端重要的思想,不如说它是一种源自民俗文化的衍生品。这种理论以中国传统道教中曾经流行的“守庚申”习俗为依据,并在后来流传至日本的庚申信仰(Kōshin)中寻获到更多的支持。在早期的关于庚申信仰的卷轴中,已经出现许多猴子的画像。在日本本土一些与庚申信仰相关的寺庙里,也遗存着许多“三不猴”的雕刻、造像。至今,人们依然不清楚为什么猴子的形象会与这种古老的信仰产生关联,但有一种美好的猜测是,为了使自己免受天神的惩罚,人们希望天神能够像这三只猴子一样,对人世间的罪恶视而不见、充耳不闻。

日本古代表达庚申信仰的卷轴

日本日光市东照宫三猿木雕,建于 1617 年

西方与东方,道德与智慧

也许正是由于这种种无法被证明、被落实的分析和猜想,也正是由于这些理论看上去似乎都很有道理,“三不猴”拥有了更多被解读的可能,它的神秘性质也得以被广泛地认同。它的形象在西方世界流传甚广,在1990 年代初期,几个荷兰人甚至发起成立了一个专门收集“三不猴”艺术品的收藏家协会,目前在世界已经拥有超过300 名会员,大部分来自美国和欧洲。在西方世界,人们倾向于认为“三不猴”体现了一种诡异莫测、令人费解的东方思想。在英文中,它一般被称为“three wise monkeys”(三只智慧的猴子),或者“three mystic apes”(三只神秘的猿)。面对邪恶的事物,它们不看、不听、不说(see no evil、hear no evil、speak no evil)。

然而,出于某些微妙而复杂的、甚至是未知的历史文化原因,“三不猴”的原始含义却被隐藏,它所蕴含的古老的东方精神也完全被忽略了。“神秘”似乎变成了“荒谬”的近义词,而“智慧”被运用在这里,则更加类似于一种嘲笑。人们认为,“三不猴”所暗示的,并非什么深刻的智慧,也不是任何高尚的情感,而是一种不恰当的沉默,一种对于真相的回避,对于责任的拒绝,一种虚伪的、极度冷漠的价值观。如果不是出于对神秘的东方思想的敬畏之心,也许还会有更多的人愿意相信,这种价值观本身就是罪恶。

在第二次世界大战期间,美国陆军部秘密实施的原子弹研制工程“曼哈顿计划”,使用了一张以“三不猴”为主题设计的海报,它所针对的,是这项秘密计划的全部参与者。海报上写道:“在这里,无论你看见了什么、做了什么、听到了什么,当你离开的时候,请把它们留下。”这张海报无疑可以作为一个佐证,它告诉我们,至少在美国,“三不猴”的形象往往暗示着不可告人的秘密。2008 年,土耳其导演努里·比格·锡兰拍摄了一部精彩的剧情电影,名为《三只猴子》。在这部并没有猴子出现的影片中,“三不猴”的思想直接被用来投射剧中人物对于车祸、妻子偷情、金钱交易等事实真相的漠视和掩盖,形成一种强烈的道德隐喻,带有令人不安的谴责的意味。谈及影片标题,导演曾经这样说:“在生活中,人们常常习惯于视而不见、听而不闻,这就是我们保护自己不至于太过痛苦的方式。”

艾未未在其北京工作室摆出“三不猴”的姿势,2009 年 6 月 30 日,Sharon Lovel|摄影。

艾未未另有一组针对时事而创作、结合自拍和影像拼贴的“三不猴”作品。

“三不猴”的形象笼罩在人性与道德的阴影里,在以罪感文化为基底的西方精神世界,它所阐述的观点难以令人信服,只能被当做一个反面教材。在“是”与“非”的权衡与较量之中,它明显贴近于并不正确的一方。伴随着西方文化观念和价值体系的传播,这层阴影也慢慢扩散到世界上的其它地方,甚至再度蔓延至亚洲,成为一个陌生的标本,影响着人们对于“三不猴”的认知。从国内知名艺术家艾未未所发布的一组照片之中,大概可以窥见这种西方式认知的本质。

那么,在东方原始的哲学里,“三不猴”的本意究竟是什么?它所隐喻的最有价值的思想,究竟应当如何理解?在罪恶面前,它为什么要求我们不看、不听、不说?要详细探究这古老智慧的精髓,我们需要大量的资料,大量的文字和时间,从最最古老的印度哲学开始,到佛教,到禅宗,一脉向前,因为这思想也许就是几千年来东方哲学最重要的思想核心之一:对于个体觉悟以及内心自由的追求。在这里,是与非的界限是模糊不清的,我们所能做的,不是去评判和改变外物,而是练习如何去控制自己,不执著、不妄想。在自我的修行所能抵达的最敞亮的领域,无罪亦无善。这也是为什么,禅宗有时会果断地选择对于问题不加理睬。凭借对于问题本身的冷漠,它指出了“发问”和“解答”两者兼备的荒谬。

在印度婆罗门教典籍《瑜伽经》中有一段话,翻译过来是这样的:“借着培养对快乐的人报以友善的态度,对痛苦的人报以慈悲的态度,对美德的人报以喜悦的态度,对罪恶的人报以漠不关心的态度,头脑就会变平静。”冷漠或者沉默,在这里是重要的,它同“三不猴”面对邪恶的事物时所表现出的,是完全相同的态度。在西方世界,人们很有可能将这种沉默认作是逃避,一种向着虚空的退缩,或是毫无分量的妥协。然而,这沉默并非如此。它是古老的智慧,是一种饱含生命力的守望,是风暴之眼,是安静而充满想象力的核心。它左右着风暴移动的方向。

甘地的三只猴子

苏伯德·古普塔,《甘地的三只猴子》

(Subodh Gupta, Gandhi's Three Monkeys),青铜、旧厨具、钢,

苏伯德·古普塔,《甘地的三只猴子(细节之一)》

(Subodh Gupta, Gandhi's Three Monkeys(Detail)),

青铜、旧厨具、钢,意大利巴里斯威沃-巴里城堡

2008 年,印度著名艺术家苏伯德·古普塔(Subodh Gupta) 制作了一系列雕塑作品,名为“甘地的三只猴子”(Gandhi's Three Monkeys)。这件作品以战争为主题,唤起了人们对于印度民族解放运动领导人甘地的一些记忆。据说,甘地在生前曾经拥有一个“三不猴”的小雕像,一直携带身边。这个事实,无疑再次加深了“三不猴”与东方宗教信仰之间的关联。在西方,许多对“三不猴”持认可态度的人们,同时也是“非暴力不合作”运动的支持者。通过整合甘地的三只猴子所带来的灵感,人们意识到“三不猴”中所蕴含的真理——“非暴力”、自我完善、谦卑与和平的力量。

在《甘地的三只猴子》这个系列作品中,苏伯德·古普塔运用青铜、钢以及成百上千件从印度的厨房中收集来的破铜烂铁,塑造出三个士兵的头部:一个头顶钢盔、一个套着巴拉克拉法帽、一个戴着防毒面具。这些指涉性极强的物件引起了理所当然的视觉联想,焦点主要集中在战争、特种部队和恐怖分子。

搜取印度民间的现成物料、生活器具进行集合与改造,是艺术家苏伯德·古普塔在创作中一贯所采用的方式。这种方式不仅赋予了日常之物以全新的含义,同时也表达了艺术家对于传统及民间价值的尊敬。在这件作品中,苏伯德·古普塔选择使用那些充满日常特征和生活气息、几乎不具备任何威胁性的厨房器皿,来打造最具符号性的战争工具。第一眼看去,这件作品带给人的视觉印象是严肃而冰冷的。出于对这些战争符号的熟悉和敏感,面对它,人们也许会产生下意识的恐惧。然而,我们马上就会发现,这三件战争工具,没有一件是用来进攻的,它们不是武器,它们的作用只是防御。可以说,这件作品准确地反映了甘地“非暴力不合作”的政治理念,它与“三不猴”所体现的古老思想,也是完全一致的。它展示了一个被攻击、被侵犯者的生命尊严,让人联想到甘地曾经发起的“手工纺织”运动。我们甚至可以将其理解为一种骄傲。通过在面对外界的罪恶时采取不看、不听、不说的冷漠态度,一个人建立起自我防御的机制,使自己远离罪恶与是非的干扰,专注于内心的和平与自我精神的成长。

然而,在历史上,恰恰与“三不猴”所遭受到的误解与指责相似,甘地最终也成为一个饱受争议的人物。人们认为他是愚蠢、虚伪的,说他远远落后于时代文明,把自己的一生用来作秀。古老的智慧被隔离、被驱逐,或者被划归为禁忌,这似乎是一个永恒的命运。但是,谁知道呢?无论是被当作过时的教导,束之高阁,还是被转化为随处可见的旅游纪念品,古老的智慧曾经存在。有一天,历史也许会转成一个圆圈,到那时,人们大概会再次认同它所具有的全部价值。

曼加丽·沙玛,《哈努曼》(Manjari Sharma,Lord Hanuman),© Manjari Sharma

2015 年2 月,在果阿国际摄影节上,一组印度教古典神灵的图像吸引了人们的视线,九个印度教神话中的经典形象,与观者相互注视。

该系列名为“Darshan”,在梵文中表示“幻影”或“惊鸿一瞥”,常用于印度教敬神的背景中。其创作者是三十多岁的旅美印裔摄影师ManjariSharma,因生于孟买而常年工作于纽约的个人经验,以及她在美国经历的文化差异和反思,她开始用自己最喜欢的媒介——摄影——来理解和崇敬印度教神灵:通过摄影来研究、建构和解构印度教神话。

印度教是一种以仪式为导向的宗教,注重对神灵偶像的崇拜,人们用一尊雕像或插画来扮演印度教经文中描述的神灵化身,对于Manjari 来说,这些系统复杂的雕像、插画在异乡形成了一种多维的记忆,而“Darshan”系列的创作核心就是将这种多维记忆转化为二维的照片:她对系列中的每一位神灵的立体形象进行了细致的研究,并在专业团队的协助下,以布景及道具、服饰、化妆等工作来完成了印度教寺庙经验的再现。

这个过程是艺术家对自己的宗教和身份的探讨,同时,也是将年轻一代与上一代人连接起来的桥梁:一方是远离神话环境的旅美摄影师,另一方是仍然严格遵循传统印度教仪式和训诫的父母。

一种在南印卡纳塔克邦(Karnataka)盛名的舞剧,以五颜六色的服饰和面具为突出特征,从16 世纪的梵语文学和民间戏剧形式延续至今,至少有五十个剧本依然在积极上演,主要是对史诗《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》等梵语文学进行改编和演绎,这种舞剧被称为“Yakshagana”,意为“夜叉之歌”。

在“Yakshagana”形式的《罗摩衍那》表演中,哈努曼的形象是相对轻盈的,尽管他戴着结构复杂的头饰,镶满了宝石和金箔,祂奔跑于舞台之上,动作夸张,演员们必须具备一定足上功夫,才能诠释这种古老的力量。

通常,一个简单的舞团有15至20人不等,他们把行李扛在头上,走村串寨地寻找寺庙进行表演。在北方还有一些剧团由僧侣组成,而不是专业舞蹈演员,也因此前者更注重战争、爱情等世俗性场面,后者更注重降生、神谕等宗教性场面。但总的来说,这些舞剧团体都为传颂印度教神话发挥了重要的作用。

曼加丽·沙玛,《哈努曼》(Manjari Sharma,Lord Hanuman),© Manjari Sharma

当14 年的流放结束之后,罗摩回到自己的王位上,他对立过大功的哈努曼说道:“无论如何,你为我所做的一切是无法估量的。我将永远感激你,我祝福你,愿你获得不朽。无论何时何地,在我面前低头的人,也将在你的面前低头;当罗摩的荣耀被论及之时,哈努曼的荣耀也必被论及。”

神话史诗《罗摩衍那》中的哈努曼,给人们留下了充满勇气和力量的印象,同时祂也是忠诚的象征,这使得祂成为了印度神话中最著名并最受人尊敬的神祗之一。

曼加丽·沙玛,《哈努曼》(Manjari Sharma,Lord Hanuman),© Manjari Sharma

在印度教敬神的礼仪中,有一个特点是匠人或艺术家们可以自由地表现他们理解中的诸神,可以选择他们自己的方式。于是,在今天的印度教圣城瓦拉纳西,依然可以找到许多规模很小的寺庙,供奉着风格迥异的“猴神”形象。婆罗门苦行僧是打造诸神形象的主力军,他们身上涂着炉灰,日复一日专事修行,只为寻求解脱之道,他们做的神像在外人看来有些简陋,却可能正是修行者所见之不同。而每天供奉这些神灵和僧人,是当地居民的一种生活习惯,即使只是偶然经过神灵的庙宇,也应低头以示崇敬。