姚宁 | 文 Wenders Images | 图片提供

文德斯 Peter Lindbergh | 摄,2015

维姆·文德斯(Wim Wenders)是世界知名的电影导演,作为二战后成长起来的一代,他属于新德国电影(Neue Deutsche Films)的主要代表之一。从上世纪 70 年代到今天,文德斯共拍摄了 60 多部电影。今年的 65 届柏林国际电影节上,文德斯荣获荣誉金熊奖终身成就奖。

不太为人所知的是,文德斯也是一名摄影家。从 1986 年起,世界各大博物馆,诸如巴黎蓬皮杜艺术中心(1986)等,陆续举办文德斯摄影展。今年 8 月是文德斯 70 寿辰,借此机会其出生地杜塞尔多夫(Düsseldorf)在该市的艺术王宫博物馆(Museum Kunstpalast)举办了题为“为了真实,还有可靠”的文德斯摄影展(4 REAL & TRUE 2.Wim Wenders.Landschaften. Photographien,2015 年 4 月 18 日至 8 月 16 日),展出了文德斯近 50 年来的 80 幅作品。

《福岛III》(Fukushima III),日本福岛,c-print,124 × 138 cm,2011 © Wim Wenders / Courtesy of Blain|Southern, London/Berlin

生平与奖项

维姆·文德斯 1945 年 8 月 14 日出生于杜塞尔多夫一个信仰天主教的家庭。他最初的梦想是做画家,被巴黎绘画高等专科学院拒绝后,他一边在一个画室学习雕塑,一边开始大量观看电影,有时一天会看五、六场电影。据文德斯自己回忆,最初去看电影的动因是因为宿舍没有暖气,人待不住。而当时一场电影很便宜,如果散场时去厕所呆着,又可以接着看下一场电影。如此一年下来,文德斯观看了 1500 多部电影,他不仅了解了欧洲电影的来龙去脉,并且对美国 20 世纪 40、50 年代的电影也产生了浓厚兴趣。1967 年,文德斯进入当时刚成立的慕尼黑高等影视学院学习。谈到这三年的学习,文德斯说当时的教授和老师们根本不知道怎么教学生电影,也没有设置电影史的课程。因为对教学的不满,他和他的同学们开始自己设置课程安排。

1976 年文德斯的《随着时间的推移》(Im Lauf der Zeit,英文片名“Kings of the Road”译为《公路之王》)和 1977 年的《美国朋友》(Der amerikanische Freund )两部电影获得成功并引起众人瞩目,《随着时间的推移》获当年戛纳国际影评人协会奖(FIPRESCI)。1977 年,文德斯接受美国导演科波拉(Francis Ford Coppola)的邀请,赴美拍摄犯罪片《哈默特》(Hammett)。

1984 年《德克萨斯州的巴黎》(Paris, Texas )荣获当年戛纳金棕榈奖。该片在美国以外的其他国家获得巨大的票房成功,美国的一些媒体则指责其扭曲了美国形象,文德斯因无法忍受美国的制片体制愤然离美。1987 年,文德斯以《柏林苍穹下》(Der Himmel über Berlin )一片,获同年戛纳最佳导演奖等 6 个奖项。文德斯 1999 年的关于古巴哈瓦那音乐家的纪录片《乐满哈瓦那》(Buena Vista Social Club),以及 2011 年的关于德国舞蹈家皮娜·鲍什(Pina Bausch)的纪录片《皮娜》获得巨大的国际声誉,均获奥斯卡提名。

《德克萨斯州的巴黎》(Paris, Texas),男主人公楚维斯(Travis)剧照,1984 © Wim Wenders Stiftung

娓娓道来的电影

2005 年露卡诺(Locarno)电影节上文德斯获电影艺术特殊奖,颁奖辞中这样评价文德斯的电影艺术:“当代的电影导演中,几乎没有人对创作图像的责任感给予过如此深刻的思考,思考图像对我们的影响,思考图像来自我们的影响”。

文德斯的电影强调一种慢节奏,无论是摄影还是拍电影,文德斯都强调一种有意义的视觉享受。在做导演之前,文德斯本来打算做一名画家,从某种意义上说,文德斯是一个讲究“画本位”的导演,画面的美学价值与涵义在其电影中占据着很重要的地位。在其日记式纪录短片《逆转天使:1982 年 3 月纽约》(Reverse Angle: New York City March 1982)中,文德斯谈到了电影的故事情节与画面的关系问题。他认为:“从根本上说,画面比故事情节的涵义更多,故事不过是用来作为一种借口,用以寻找相应的画面而已。”文德斯继而批评我们所处的时代是一个“与画为敌的时代”,同时也是“充满敌意画面的时代”,他形象地描述自己“绝望地拿着摄像机原地打转。”他写道:“无法期待电影院来挽救,正好相反:当代美国电影越来越像他们自己的广告片。很多美国的电影都有给自己做广告的趋势,这导致了毫无意义的画面入侵式与膨胀式的泛滥,而电视更是这样。它们是眼睛的毒药。”1 在谈到什么是好的画面时,文德斯提到自己最喜欢的画家之一赫帕(Edward Hopper),他说“看赫帕的画册,让我想起摄像机也可以细致地描述物品,使得它们在合适的光线下展现它们原本的样子。”

直面真实的诗人摄影家

杜塞尔多夫艺术王宫博物馆本次展览的部分文德斯摄影作品曾在 2004 年以“地球表面的图画”(1983-2001 年的作品)为题在北京、上海及广州展出过,下面将着重介绍展中摄于 2001 年之后的几幅作品。

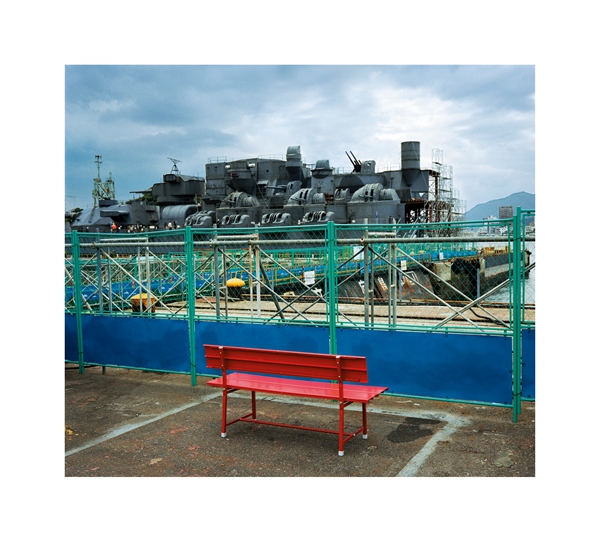

2005 年文德斯再访日本,去了他所推崇的日本导演小津安二郎拍摄《东京物语》的尾道市,那里被文德斯称为“失落的天堂”的“圣地”,《红椅子》这张照片即摄于尾道市的港口:空无一人的红色长椅孤零零地立在水泥地表,紧挨着的蓝绿色栅栏后面是海水以及庞大的军舰,舰上隐约有几不可见的人影,红椅、蓝栅栏构成的水平线与灰色军舰上的众多圆堡垒形成色彩、线条上的强烈对比。照片要传递的信息似乎是一个充满钢筋与混凝土的坚硬、寒冷的世界。如果没有文德斯的文字去说明军舰是电影道具的话,真不知它原来是只纸老虎,观者对画面的感受马上因文字而改变(实际这段文字针对的是另一幅军舰近景),颜色开始变得绚烂和生动。

《红椅子》(The Red Bench),日本尾道市,c-print,178 × 192.6 cm,2005 © Wim Wenders / Courtesy of Blain|Southern, London/Berlin

同样是空无一人的椅子,《露天屏幕》所渲染的气氛完全不一样。桔红色的椅子被光线分成了阳光下和阴影里的两组,画面右侧的绿棕榈与阴影线作一 90 度的呼应,后景舞台上的屏幕同样分成了上面阳光、下面阴影的两组。桔红的椅子、葱绿的树木加上蓝天白云告诉我们这是一个暖洋洋的世界,是观众还未前来,还是活动刚结束?文德斯告诉了我们他的猜测:

一群势不可挡的马蜂,

在这里扎了点。

到处是这些飞虫的嗡嗡声。

一定是它们赶走了观众。

还有我…… 2

短短几行诗句透露着文德斯的智慧与幽默。文字在文德斯的摄影里占据着举足轻重的位置,文字也透露出文德斯对叙事的喜爱与执着,好像他在下意识地拍电影,平静的摄影之中叙述着生动的人与事。

《露天屏幕》(Open-Air Screen),意大利巴勒莫,c-print,178 × 205 cm,2007 © Wim Wenders / Courtesy of Blain|Southern, London/Berlin

与当代的很多摄影家不同,文德斯摒弃一切现代化的数码摄影技术,拒绝对照片的艺术加工,力求保持摄影的原状与原貌,正如他为这次摄影展提出的标题,他的摄影追求的是真实、可靠与准确,用他的话来说,因为“现今的摄影越来越远离真实”。3 文德斯认为,如果摄影不再表现真实,那应该用另外一个词来界定它,因为“摄影”一词是由两个希腊词“photos”和“graphien”组成的,意为“用光书写”,19 世纪中叶它被英国人用来指称摄影。4 也是因为这个原因,这次摄影展的“摄影”一词仍采用旧式德文“Photographien”来表示,而非当今规范的“Fotografien”。

文德斯的一些摄影也表现了人道主义关怀。2001 年纽约世贸大厦倒塌后,文德斯应一朋友的带领来到这一当时禁止一般记者摄影的地点,他拍摄于 11 月 8 日的一组照片参加了“地球表面的图画”世界巡回展。文德斯在相应的文章中写到:“可惜政治家们走了另一条路,他们让零广场成为新的战争的出发点,所谓的‘反恐战争’,这块地方应有它自己的选择”,他强调“让这里不要变成新的仇恨之地”。5

文德斯摄影的另一个特点是画面多为没有人的空景,一个看似孤独的地点,一个可以将看画者引入画面的地点,同时这一画面也在讲述某一个时间的故事,看画面的人被带入这一时间,去体会孤独与宁静,地点和时间由此变得活跃起来,空间也由此得以延伸与拓宽。对文德斯来说,观看这一行为是主动的、具有能动性的,“看有能力与能量来改变被看的。”6 他写到:“作为摄影师,我自己首先是故事的倾听者,我也希望能把观画者带到我站着的地方。他应该能站在我身旁,听这个我传介来的地点讲故事。” 7

实际上,地点与叙事关涉的也是一个关于记忆的主题。文德斯 2001 年以后的摄影更多涉及记忆。《德米茨附近的易北河》采用的是他爱用的广角镜头,草地、河水和天空水平地构成画面的三个主体。画面左侧后景有隐约可见的一座桥。文德斯配写了文字:

当我们 40 年前在河的那边

拍《随着时间的推移》这部电影的开头时,

让一辆大众甲壳虫全力冲进易北河,

这边岸边是铁丝网,

我们被人从边境暸望塔

怀疑地用望远镜观察着。

我那时并不清楚,

我们电影的名字将意味着什么……

这座老铁路桥

在战争后期被炸了。

作为一个有诗人气质的艺术家,文德斯的记忆是多重的,这幅作品既有他 40 年前拍电影的个人记忆,又有关于二战以及东西德分割时期的历史记忆,故地重游,看似平静的画面经过文字的渲染,蕴藏着非凡的动荡,这就是他不同于别的摄影家的地方。文字在很大程度上升华了看的行为,使看升华为悟,这一点很像中国文人画,题跋常常有画龙点睛、意想不到的作用与功能。有趣的是,文德斯在 40 年后选择了一个完全相反的角度来看同一地方。随着时间的推移,人是物非,此故地已非彼故地,一切恍如隔世。

《德米茨附近的易北河》(The Elbe River near Dömitz),德国,c-print,178 × 447 cm,2014 © Wim Wenders / Courtesy of Blain|Southern, London/Berlin

功成名就之后

在一次访谈中,文德斯说到,今天的年轻人比他们当年拍电影更难一些,虽然当年的技术没有今天这么发达,但机会似乎比今天多一些,今天的许多机构只认名声,给年轻人的机会比较少。2008 年,文德斯作为制片人到台湾协助年轻导演陈骏霖拍摄《一页台北》,该片在 2000 年获 60 届柏林电影节最佳亚洲电影奖。2012 年文德斯在杜塞尔多夫成立了维姆·文德斯基金会(Wim Wenders Stiftung),这里汇集了他全部电影、摄影以及文字作品,包括剧本、书信及相关材料,建立了向公众开放的“维姆·文德斯图书馆”。今年 6 月 2 日,杜塞尔多夫市所在州的电影与媒体基金会、文德斯基金会将文德斯奖学金奖励给该州的 4 个电影拍摄项目,奖金总数为 10 万欧元,该奖学金每年颁发一次,对象是该州年轻的电影工作者及媒体艺术家。

文德斯 2003 年接受汉堡美术学院教职的想法也很是独特新颖。该学院主要培养艺术类人才,电影专业的设置似乎与其他专业不太相干。实际上,德国培养专业电影人才的院校,有慕尼黑、柏林、卢德维希堡等地的高校,用文德斯的话,想成为第二个斯皮尔伯格(Spielberg)的人应该去那些专业电影学院,而汉堡美院不强调针对就业的培训,文德斯希望他开设的电影专业能传授学生对画面与叙事的感知。他认为很多真正让他动心的电影是画家这样的人拍摄的,比如沃霍尔(Andy Warhol)的电影。他强调说,今天的电影需要更多的观念及方法才能成功,他完全可以想象一个想成为雕塑家、建筑师或是画家的人,几年后很可能是一名最重要的电影导演。

文德斯最新的两部电影是 2014 年的纪录片《地球之盐》(The Salt of the Earth)和今年 3 月出品的立体故事片《一切都会好》(Every Thing Will Be Fine)。《一切都会好》的开头,是一幅精彩的静物写生图。镜头从斑驳陆离的桌面及静物停留很久后拉开,掠过一本写满东西的笔记本,暗示了主人公的作家身份,故事由此展开。电影最初的叙事娓娓道来,引人入胜,从一起车祸讲起,表现了肇事者及死去孩子的母亲的伤痛。从中间开始故事变得拖沓,结尾部分甚至不合情理、落入俗套。整部电影两个多小时,一个很公允的德国网评作者说他睡着了两次,但片子“非常好,有文德斯这样的导演逆着时代的潮流拍电影,还有他那些剪裁很少的长镜头。”文德斯对长镜头偏爱在这部片子里很明显。

《地球之盐》是关于巴西摄影家萨尔加多(Sebastião Salgado)的人生及其摄影,此片获 2014 年戛纳电影节的一个奖项,这是文德斯时隔 30 年之后获得的第二个戛纳奖。这部纪录片让观众思考人的本质以及每个人可以为这个世界做些什么,它展示了这个世界的残忍,这一点与萨尔加多黑白摄影的精致细腻形成震撼人心的对比。从卢旺达到波西米亚,再到南美洲,萨尔加多的摄影关注人类众生,表现饥荒、战争、移民、工业化等给人类带来的苦难与困惑。和一般摄影家不同,萨尔加多为深入到被拍对象的生活中,有时会在一个地方一呆就是几年,与那些受苦的生灵同呼吸、共患难,这让他的照片有一种涉及灵魂深处的魅力。

《纽约时报》有记者认为这部影片对萨尔加多拍摄死亡等问题没有展开进一步的讨论,对萨尔加多的作品批评不够。实际上,文德斯的影片给人留下了很多思考的余地。影片中的萨尔加多在目睹了大量因战争、饥饿等等造成的死尸成堆的场景之后,他的精神频临崩溃,对自己摄影师的身份也产生了深深的质疑。在得出人类是可怕的动物这一结论之后,萨尔加多并没有由此而消沉下去,他一方面希望人们通过他的摄影来了解这个世界残酷的一面,来为这个世界做些什么,另一方面身体力行,和妻子把家乡砍伐殆尽的荒山重新栽上了成千上万的小树苗。

萨尔加多和文德斯同为虔诚的基督徒,没有耶稣式为人类受苦的想法支撑着萨尔加多,他可能真的会彻底崩溃,影片中流露出摄影家自视为耶稣使徒的自豪,这一点恐怕也是文德斯的电影没有批判性的最根本原因。从文德斯 2000 年以后的一些摄影也可以看出宗教的影响,前文提到的文德斯拍摄于纽约零广场的一幅作品有阳光折射到周围一处高楼玻璃上,文德斯描述说,本来这里因高建筑物群环绕,向来黑漆漆昏沉沉,这时突然有一道光线折射进来,照亮了广场,所有在场的人从来没经历过这个场景,大家都惊呆了,他写到:

一种非现世的美出现在我们眼前,

是啊,我们站的地方是地狱呀,

但是,天打开了

照射进令人吃惊的光线。8

文德斯在一次采访中声称他在早年退出天主教会,经过多年的追寻,又回到基督教,因为基督教具有“绝对革命的、解放的以及与生活贴近的”思想。9 文德斯后期电影、摄影与宗教的关系可以是采访中的一个重点问题,还没有任何出版物涉及到这一点,可惜在欢喜地等待了两个月后,原已定好的采访突然被取消。也许有一天我终于会有机会问文德斯:“你怎么看待你后期的电影与摄影中宗教的影响?”

*2015 年 9 月 16 日至 11 月 14 日,柏林 Blain Southern 画廊将举办文德斯摄影展。

《维滕贝尔格附近的风景》(Landscape near Wittenberge),德国,c-print,178 × 447 cm

© Wim Wenders / Courtesy of Blain|Southern, London/Berlin, 2014

《勃兰登堡的森林》(Forest in Brandenburg),德国,c-print,178 × 209 cm,2014 © Wim Wenders / Courtesy of Blain|Southern, London/Berlin

1文德斯,《逆转天使:1982 年 3 月纽约》(Reverse Angle: New York City March 1982),见《维姆·文德斯.画的逻辑.随笔与访谈》(Wim Wenders. Die Logik der Bilder. Essays und Gespräche ),推特伯格(Michael Töteberg)编,Frankfurt am Main: Verlag der Autoren,(1988年初版,2015年第三版),页32-33。

2文德斯,“露天屏幕”(Open-Air Screen),见:《维姆·文德斯.为了真实还有可靠.风景.摄影》(Wim Wenders. 4 Real & True 2. Landschaften. Photographien. ),维斯莫(Beat Wismer)与文德斯合编. Düsseldorf: Stiftung Museum Kunstpalast; München: Schirmer/Mosel,2015,页266。

3文德斯,《不要忽视那些已有的东西》(Nicht Ausser 8 Lassen Was Es Alles Gibt ),同上,页231。

4同上,页232。

5文德斯,“纽约,2001年11月8日,III”(New York, November 8, 2001, III),同上,页212。

6阿玫龙克森(Hubertus von Amelunxen),《时间回转:维姆·文德斯的摄影》(Zeit kehren. Zur Photographie von Wim Wenders),同上,页 66。

7文德斯,《今天的画有怎样的影响》(Was Bilder heute bewirken ),见:《维姆·文德斯:地点的涵义.文章与访谈》(Wim Wenders. A Sense of Place. Texte und Interviews ),比克曼(Daniel Bickermann)编,Frankfurt am Main: Verlag der Autoren, 2005,页94。

8文德斯,“纽约,2001年11月8日”(New York, November 8, 2001),见:《维姆·文德斯.为了真实还有可靠. 风景. 摄影》(Wim Wenders. 4 Real & True 2. Landschaften. Photographien. ),维斯莫(Beat Wismer)与文德斯合编. Düsseldorf: Stiftung Museum Kunstpalast; München: Schirmer/ Mosel, 2015,页212。

9文德斯,《关于爱我知道什么》(Was ich von der Liebe weiß),见:《维姆·文德斯:地点的涵义.文章与访谈》(Wim Wenders. A Sense of Place.Texte und Interviews),比克曼(Daniel Bickermann)编,Frankfurt am Main:Verlag der Autoren,2005,页158。