(何颖雅 & 张小船|文)那个晚上我们坐了在最里面一间黑暗的屋子,那里之前是尘尘的“DUST 吧”,再之前是一个制片人的会议室,再之前也就是我们知道这个地方的之前,是一个我能想像到却难以亲身经验的地方——十几个工人聚集在一起,等待下一个月的薪水。那个时刻它不再是工厂,它成了某一种家;也许那个晚上我们三个呆在最里面那间小屋时也成了某一种家。但家又总是反过来让爱的期望落空?。屋里充满了酒香,右边那位拼命地打手势,突然爆出一个问题:你觉得爱是自由还是占有?在那一刻我充满酒精的眼睛盯住那双同样充满酒精的眼睛,似乎又重新感到了爱。无论这一瞬间还是更早之前──早到没法来说清,早到爱的占有还没有侵犯自由谁的自由?总是自我的自由?──这些感觉和关系都太模糊,就像酒精在体内流窜,微妙带动着我们的眼耳鼻舌、影响了我们的一举一动。又或者,像那篇自说自话的前言 •1,隔岸观火,等到时过境迁,再以一种看似客观的姿态出现,有意地占有历史与读者的现在。不觉得所有前言都有点像一个权力者给出的阅读指南吗?

那晚上我们三个坐了在最里面一间黑暗的屋子,最黑暗可因为挨着锅炉房也算是冬天最暖和的房间。在我左边那位我一早就喜欢上了,而我们之后的故事也是一把交织着自由爱与占有爱的双刃剑……刀光剑影、一招一式间挥落的点滴,在生活中不断演绎,未经排练,即兴、也必定会失控?现在它们又如何在这些词语中再次演绎,是否能成调成曲,也许只是一次 Lecture On Nothing •2。没想告诉你这是什么或应该怎样,能不能就老老实实地弹个靠谱的曲儿?

假如爱可以被理解为同时包含着自由与占有,及它们的持续斗争?那我们可以理解在爱之外的一切也都有始有终,有“开”有“关”。导致开始与结束最终发生的并非单一事件,也从来没有“最终结局”这么一个东西,只有不断循环的过程,就像心瓣的闭合运动。现在,我可以告诉你,我最近才意识到的一点:当我开始家作坊时,我并不是在做一个社区艺术项目,它仅仅是,一次爱的劳动。为什么劳动,因为爱?爱怎么出来,通过劳动?请先别拒绝,继续跟我一起想。

那晚上算是我和作为社会群体的家作坊呆在一起的最后几晚,实际上在 2012 年冬天我就离开了,尽管一年后家作坊才正式关闭,我的名字也依然与它捆绑在一起。那晚是我在家作坊最后的回忆之一,最后充满了酒香的呼吸,一个尾声。后面还有多少个尾声?你可以说我放弃了,我会说因为被爱打败了。还是爱被对自由的欲望打败了?到那个点上许多事对我来说都结束了,包括与人合作的能力,也许是与“这个人/这些人合作的能力/爱的能力?就像失恋时我们常常怀疑是否还能重新去爱?其实是可以的?以及,我觉得我个人的障碍干扰了其他成员之间的合作。所以,我选择自由也许是自欺欺人?──家作坊已无法给我。

这里我所说的“自由”,意思是,某种开放性。这是家作坊开始成立时的精神,这个“绝对精神” •3 并不在某种现成的共同体中,而在 2008 年 8 月 8 日这一天的“时-空”中,在骚动三角留下的裂缝中──(汶川)地震,奥运会,新疆、西藏的暴力事件,同时带来了某种绝对的希望和绝对的无望。家作坊想要成为理解与激活那些裂缝中的空间与人的一个平台。我们最初的一系列活动曾以一种开放性邀请的方式来组织,此后家作坊就总被描述为一个公开平台了。对于这个意义上的公开平台来说,作为事件、活动发生的地方,偶遇成为了可能,如政治经济学家德·安格利斯(Massimo de Angelis)形容的,在这里“共同体利益并不能被预测和制定,它们只能通过构建” •4。与其说家作坊是一个共同体(社群)项目,不如说,这个公开平台曾是、也确实是一个探索共同体建构过程的项目,一个在斯达弗莱斯(Stavros Stavrides)所描述的“公共”意义上的项目,它不一定以我们的同一性来定义一个共同体,而是通过“人们之间存在的差异性,在一个有意构建的共同平台上相遇” •5。巴丢关于爱的观点也说,从差异性出发来建构世界。但他认为最终应该将偶遇固定下来,成为一种坚定的建构,从而将偶然变成一种命运。

这些偶遇者以及他们所带来的“家作坊可以变成什么”的想法与实践并没有太多策略上的考虑或先入为主,至少大家有一个共识:在实验中保持变化的可能。但似乎再也没有比 2008 年更让老百姓感到一种巨大无奈的时刻了,然而也许可以这样说,现实世界的无效性毛病,令我们所做的一切都沦为表演,如果这样想,也许家作坊也只停留在“具备可能性”的层面上,但与其说“在无效中隐藏着可能性” •6,不如说,也许我们所玩的“儿戏”,正是泄露可能性的方法之一。对,这个开放平台也许仍是个舞台,但就像爱情,也许也像艺术,它具备变化的可能。

“平台-舞台-艺术”是对这个开放平台的一个恰当比喻,舞台上的偶遇者在基于爱的艺术与生活之间达成共谋,并通过共同劳动来使这个复杂的混合体运作。当然这样的勾结同那持续进行的在自由与占有之间的斗争一样棘手,但家作坊公开展示这些模糊性是希望令问题显现出来。这不是一种给答案的艺术,它的存在本身以及它的提问所包含的可能性,将我们抛入全新的、潜在的、尚未来临的未来,这个意义上,它也是个恋爱关系──全新的,潜在的,尚未来临的──同样是无一例外的关于爱情体验的表达。恋爱关系可以看作一切关系的参照。假如爱情是最小单位的共产主义(巴丢),那么乌托邦是不是就是集体恋爱?然而最终我们失去了从爱的客体中分辨自己的自由,以及,失去了对爱的客体的持续占有或被占有的能力。假如同一性与差异性的冲突是必然的,那爱的悲剧也是必然?

再回到“爱的劳动”,并没有一劳永逸──“爱就是去不断地重新创造”(兰波)通过家作坊这些年的实践过程,我试着重新去想艺术与生活之间的边界。顺着格罗伊斯(Boris Groys)的观点,生活确实是原创的一种艺术形式,这样我们就能理解博伊斯(Joseph Beuys)的著名口号“人人都是艺术家”了,也就是说:“每个人的存在作为存在本身是为了暴露,将自身暴露于他人的注视之中──这不就是艺术家做的吗?” •7 因此,生活往往被视为某种“非专业性的艺术实践” 。如果我们以最直接的方式去理解专业性,那就是一个人以他/她的劳动来获得报酬,那么是的,家作坊只是个儿戏,或者一个“绝对精神化的小组 •8”,因为在一种无法量化的追寻意义的实践中,我们保持了非专业性。非专业性的通俗说法是业余和爱好,多好的两个词,业-余,爱-好。这不是个共同体项目,并没有一个完全一致的利益或目标,而是在家作坊老提的“公共”与“私人”之间试着去理解一个共同体的自由性与占有性,这其中包含着劳动过程的社会化,它作为除了资源和群体之外另一个特别重要的元素,创造和再现了共同体。因而,这种金钱之外、“非专业性”的共同体,反而保持了“一种重要的特质,针对资本主义是如何利用共同体的问题……关键并不真的是我们如何在共同的范围里去设想同一性,而是我们如何在资本主义强加给我们的价值观之外去重新考虑、建构和拓展这个共同体” 。•9

家作坊的关闭在某种程度上让爱我们敢说艺术……生活?和共同体的可能性又隐蔽起来了,起码在我酒后一天的血丝眼睛看来。我记不得三个人坐在一个黑暗屋子里怎么回答的,所以我只能怀抱着那个问题。像爱情一样,问题的答案也同样不靠谱。

请继续问。

•1 欧阳潇,“其实没有也行”,《艺术论坛》,2014 年 2 月 20 日

•2 这篇文章的节奏(无论从形式与内容上)受启发于约翰·凯奇的 “关于无的演讲”(1950 年),首次发表于《寂静》(Silence),1961 年

•3 孙原 & 彭禹与崔燦燦,“家作坊介绍”, 《不在图像中行动》(北京:佩斯北京)2014 年 12 月 13 日-2015 年 3 月 15 日

•4 An Architektur, “On the Commons: A Public Interview with Massimo de Angelis and Stavros Stavrides”,《e-flux journal》,#17,2010 年 6-8 月,第 5 页

•5 同上,第 7 页

•“6 任何政治姿态如果不能直接作用于现实便只是一个图像、一场表演、一个无能下隐含潜能的比喻。” 赖非,“虚构的,或公司化的艺术家身份:与资本机器的破坏性共谋”《艺术界》2015 年 1-2 月,第 104-108 页

•7 Boris Groys, “On the Use of Theory by Art and the Use of Art by Theory”(paper presented at WE ARE THE TIME: Art Lives in the Age of Global Transition conference-festival,Gerrit Rietveld Akademie, Amsterdam, March 12-16, 2013)

•8 孙原 & 彭禹与崔灿灿

•9 An Architektur, “On the Commons: A Public Interview with Massimo de Angelis and Stavros Stavrides”,《e-flux journal》,#17,2010 年 6-8 月,第 8 页

曲一箴,今年 52 岁,原来在辽宁大学学英语,1993 年来到北京,后来一直在大学做兼职英语教师直到 2012 年。于 2008 年参加家作坊小组。

王尘尘,今年 28 岁,生于湖北,2010 年本科毕业,2011 年初加入家作坊,2014 年 4 月开始做“弹脑门儿”空间。

ArtWorld:请谈谈你最初是何时及如何加入家作坊的?

曲一箴:2008 年,何子搬到了小经厂 6 号的院子并在自己家里创办了家作坊,我是何子(何颖雅)的邻居。相识后我们很快成为了好朋友,我对于她当时在做的项目很感兴趣,也经常参与和帮助她举办活动,成为家作坊的成员并没有明确的决定与开始,是一个自然而然的过程。

王尘尘:最早听闻家作坊是在好朋友那看到一张家作坊的明信片,上面是一个男生(后来知道他是欧阳潇)和两只公鸡蹲在大门口,一张硬纸板上写着“城市保洁,代理遛狗……”等文字。在 2011 年 1 月 23 日,已经搬到交道口北二条的家作坊举办了首次即兴音乐演出,那是我第一次来到家作坊。后来又参加了一些活动之后,我表示希望参与进来,那时负责“万物库”(家作坊的图书角)的实习生刚好离开了,我就正好接替了他的工作。我的工作主要是负责“万物库”的书籍与物品的整理、归档以及使用管理,其他的事情就是打杂。其实“万物库”开张之后也没能被有效地利用起来,12 年底就关掉了。11 年底的时侯,何子已经把我的名字放在网站上的合作者名单里了。

ArtWorld:能否介绍一下你具体的工作内容?在家作坊期间,参与过最难忘的项目是哪个?

曲一箴:家作坊成员没有明确分工,办项目大家自由参与,生活上的事自愿承担。而我经常像是个大管家,像是担水劈柴或者买菜做饭,这样的事情我做的更多一些。最难忘的项目是在广州时代美术馆做的《黄边日报》项目。在我看来,那也是家作坊最成功的一个项目。在《黄边日报》中,我负责的板块名为《本地居民本地游》,我会带着当地的居民去看我在当地的一条马路上复制或指定的著名艺术家作品,并引导观众去谈各自的理解。在我看来那次经验是十分成功的,因此让我难忘。(注:《黄边日报》即《曲哥第一次乘机》中提到去广州做的项目,详情见后文)

王尘尘:11 年刚加入的时候,我主要就是在做实习生的工作。在11年之后,我也开始参与日常的讨论、开会、参与集体的决定,网络宣传和日常翻译我也会做一些。此外,协助其他人发起的项目的同时也开始去实现自己的一些想法。我参与过难忘的项目是《北二条小报》。当时我们需要在一天之内和参与者一起收集新闻素材、撰写报道、设计、排版、制版、丝网印刷、并最终完成一份基于北二条社区的报纸。(虽然理论上是在一天内完成,但实际情况是一天的时间根本不够)。

ArtWorld:家作坊的结束是如何决定的?对此你的看法是怎样的?

曲一箴:家作坊结束的直接原因是房租暴涨三倍,作为一个纯粹的非盈利空间,我们无力支付这份在北京市中心的高额房租。至今,在情感上我仍然感到十分惋惜,我对那个院子里的一草一木,一桌一櫈都充满感情,解散后大家不要的东西我都收拾起来送到房山去了。其实也没什么用,只是不舍得扔。但从理性上看,一个小组空间没必要长期存在下去,合作是因为会有新的东西出现,合作久了还会有新东西喷涌而出吗?我对此表示怀疑。“入幽兰之室,久而不闻其香”了,大家各自去另辟蹊径也未必不是一件好事。然而,从交流的层面来讲,家作坊的结束无论如何都是一个不小的损失。家作坊的主要成员虽然只有 7 个,但我们的朋友都来自世界各地的各行各业。我们的小院子朴素无华,轻松自然,是朋友相聚的理想国。我很怀念每天都在家作坊发生的那些交流,无论是关于艺术还是生活本身的。

王尘尘:解散的原因很多样吧,譬如说:房租的上涨;兴趣的退减;合作的矛盾;一些成员客观上需要离开北京的现实……我们曾经开过很多次会,讨论继续或不继续的意义;讨论得利者与受害者;讨论一切可行还是不可行性。最终,家作坊还是以投票的方式,“民主”地终结了。

家作坊曾被标签为“绝对精神化小组”,这个称谓让人百感交集。我们每个人的分工(基于能力、特点和兴趣)其实是自然而然形成的。有的人提供想法,有的人提供实践,有的自动成为主导,有的甘愿服从。在我看来,刻意去构造某种“平等”,既是强迫不得,也是难以匹配的,或许在最终也只能导致群体走向消解。

ArtWorld:可否介绍一下家作坊结束后,你都在忙些什么呢?

曲一箴:其实在家作坊即将结束之前我就开始寻觅第二个空间了,最开始是和欧阳潇一起找,后来我开始自己找。由于租不起大空间,我把朋友住过的一个十多平方米的小空间腾了出来,改造成了一个与朋友交流的小空间。在这里我和朋友们会定期聚会探讨问题,少则两人,多则十多人,内容按照参与者的兴趣而定。除此之外我也在准备家作坊的回顾展,偶尔也写点文章等等。

王尘尘:我自己创办了一个叫“弹脑门儿”的空间。是在一个大杂院的一小块,我住一间,另一间拿出来做活动场地。任何人都可以用一件物品或作品来交换空间的一天使用权,不限于艺术。

ArtWorld:你如何定义自己的空间?它与家作坊的异同是怎样的?

曲一箴:我提到自己的那个小空间称不上是什么机构,只能说是一个与朋友交流的小空间,有点类似于沙龙的形式。去年这个空间是非常实验性的,但是今年我希望能在这里办更多的小型活动,譬如一些较正规的讲座,也欢迎朋友们来利用这个空间做些他们想做的事。然而,无论具体进行什么项目,创造一个可以进行自由讨论的空间是最核心的想法。

王尘尘:“弹脑门儿”是一个开放客厅。在我看来,家作坊以集体实践为主,参与者需要在协作分工的同时,处理好对内对外两个系统;而“弹脑门儿”空间的管理规模更小,做决定通常只是 1-2 个人。同时,家作坊的项目都由组织者发起的;而在弹脑门儿空间创办者不会生产任何内容。

然而在今年一月,“弹脑门儿”空间的房东恶意上涨房租(又来这一套)……当时是一时失控的局面,我们在一天内就搬了出来。那些在活动期间交换来的物品,被我们打包装好,放在通州的一个库房里。

现在“弹脑门儿”并没有实体空间,有的只是一个网站和一个五百人关注的微信公众号。我并没有广而告之,我觉得这也只是搬家啊,搬向哪里呢?可能会是另一个小房子,也可能是一个移动的载体,或者只存在于网络之中。

ArtWorld:可否简单谈一下,你认为在当下的艺术市场环境下,非盈利空间的重要性,以及你认为自己最需要坚持的事情是什么?最困难的地方又是什么?

曲一箴:我很喜欢这个问题,但我想从“非盈利人”谈起。我觉得我自己是个“非盈利人”,我觉得家作坊的成员也都是“非营利人”。如果我把时间和精力用在盈利上,或许我早已衣食无忧了。然而,现在我依然是个十足的穷光蛋。家作坊成员欧阳潇说过一句话:“家作坊的人都是把业余的事当主业,而把主业当业余。”我们的“主业”是什么呢?我很难概括,但我明确地知道那是物质之上,在精神层面上的东西。我想无论是对于一个人也好,一个空间也好,一个社会也好,都需要有一部分不受“盈利”影响的高纯度的自由精神或思想。而高纯度的自由精神或思想的重要性也就是非盈利空间的重要性。如果说精神是天,物质是地,那么尘土飞扬,天昏地暗肯定不是一件好事。

在我看来,最需要坚持的就是高纯度自由精神思想,而最困难的是“非盈利”很多时候就意味着没有钱。听起来有些矛盾,其实不矛盾。

王尘尘:好像也没有想像的那么重要。最需要不妥协,最困难的是资金。然而这一切都是老生常谈了。其实就算没有也没什么不行的,该行动的人依然会行动,犬儒的人依然是犬儒。

ArtWorld:回顾这段经历,它带给你最大的影响是什么?

曲一箴:最大的影响是让我亲身体验了什么是自治集体。以前我的工作是给人家打工。在家作坊这段经历让我亲身体验了集体、个人和民主以及其中的优势和问题。解剖了这个麻雀有助于我理解其他更大的组织运转。这个影响是其他经历所不能取代的。

王尘尘:多学点法律知识,提高法律意识,这真的是我从两次经历中汲取到最大的教训……

图片来自《我的负能量是你的正能量,or,或者,The Grin Without The Cat》项目,展览现场图,《不在图像中行动》展览,佩斯北京,2014-15 年,杨圆圆|摄

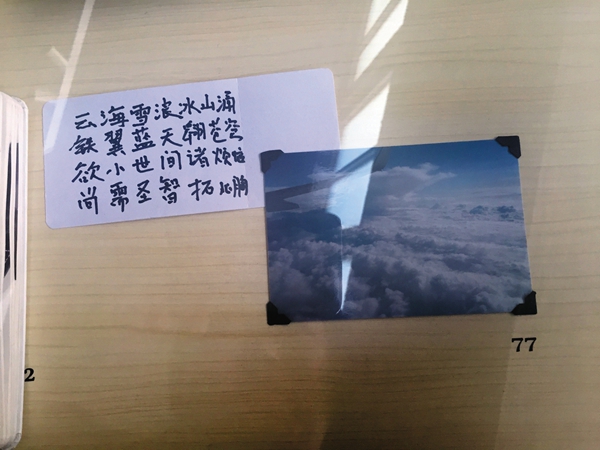

《曲哥第一次乘机》,诗、数码照片,2011 年

本照片拍摄于 Michael 和曲哥去广州的飞机上。他们去广州做一个艺术项目。那是曲首次乘机。之后 Michael 建议曲写一首第一次登天的诗。他向曲提及过好几次这件事,鼓励他把诗写出来。甚至曲回沈阳以后 Michael 还为此事给曲写信敦促他。后来这首诗是在沈阳写成的。Miachel 经常鼓励曲参与艺术创作。曲也的确创作过几件作品,他说这些作品的质量要比他预料他所能做出来的好得多了,因此他现在很有信心用艺术的方式表现自己。

《“Dust 吧”的尘土》

尘埃、玻璃罐子

Dust 吧的想法来自于日本的一种不太有名的小型饮酒场所,它们常常只有两三个位子,在酒保和主顾之间制造出一种亲密的氛围。家作坊的 Dust 吧由王尘尘发起,以向这些亲密空间致敬。一开始打算设立在那个小小的、死气沉沉的、贴在家作坊前屋边上的储物间里,后来因为根本进不去,被移到了后边的工作室……Dust 吧基于酒保的时间表和尘尘为了鼓励看客-顾客间交流所组织的一些活动不定期开放。秘密、记忆和其他转瞬即逝的细枝末节被时不时地用小纸条传递,灰尘也被从世界各地带了过来。Dust 吧也是家作坊成员的一个非正式会议室。Dust 吧曾于 2012 年秋天举办过一些短命的夜间活动来分享各种作品。

——文字摘录于《我的负能量是你的正能量,or,或者,The Grin Without The Cat》

《我爱你家》房产中介公司项目,由何颖雅和 Fotini Lazaridou-Hatzigoga 发起,2010 年 5 月,Fotini Lazaridou-Hatzigoga|摄,何颖雅|图片提供

家作坊系列第二:文化交流,2009 年 7 月 10 日,击打文化交流的“沙包”,邻居与朋友获得糖果、玩具以及香烟等奖励。何颖雅|摄、图片提供

小经厂胡同 6 号的“门脸房”,拍摄时间:2015 年 2 月,杨圆圆|摄

第一次的 WAOBAO 兑换活动现场,竞拍者们聚集在免费商品的拍卖台前,2012 年 5 月 12 日,马艾迪|摄,何颖雅|图片提供

家作坊推出交道口北二条 8 号时的黑板状态,2013 年 12 月,Fotini Lazaridou-Hatzigoga|摄,何颖雅|图片提供

家作坊在交道口北二条的旧址目前是一家咖啡厅+服装店,拍摄时间:2015 年 2 月,杨圆圆|摄 |