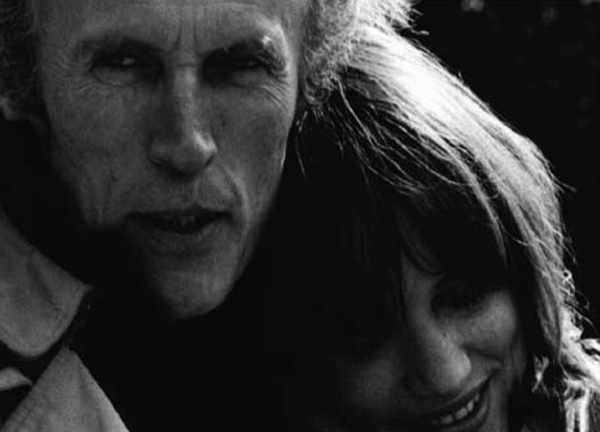

埃里克·侯麦(Eric Rohmer)和他的女演员

埃里克·侯麦(Eric Rohmer)∣文 陈韵∣译

当一个人可以把故事写出来的时候,他为什么还要把它拍成电影?既然要拍成电影,那又为什么要写这个故事?这两个看起来微不足道的问题,对我却大有意义。当我脑子里冒出这些故事的时候,我还不知道自己是否要做一个电影人。如果我最终把它们拍成了电影,那是因为我写得不成功。如果,在某个意义上,我真的写了这些故事—正如你将要读到的那样—这纯粹只是为了把它们拍成电影。

然而这些文本并非“改编”自我的电影。从时间上来说,它们的产生先于电影;从一开始,我就想要它们成为不同于“电影剧本”的东西。因此,这里显然找不到任何关于摄像角度、拍摄或其他电影导演上的术语。从第一稿开始,故事就带上了坚定的文学品质。似乎故事,连同他所描绘的人物、情节和台词,有一种声称它先于电影而存在的需要,尽管只有制作电影的行为才赋予这些故事以完整的意义。因为没有人从虚无中制造出电影。拍电影的人总是在拍“什么”,虚构的或真实的,而且现实越飘忽不定,虚构就越要坚固。虽然我不得不承认自己对真实电影(cinéma vérité)手法的着迷,但我并不会对某些形式视而不见,譬如心理剧和个人日记,认为它们同我的目标毫无关系。这些“故事”,正如这个词所暗示的那样,必须作为虚构作品而站住脚,哪怕它们的某些元素是从现实中借鉴,甚至窃取而来的。

包括我自己在内的当代电影人,梦想成为自己作品的唯一创造者,这意味着他除了其他事情之外,还要承担传统意义上编剧的工作。有时候这种全能,非但没有成为一种优势和刺激,反而变成了一种限制。成为拍摄对象的绝对主宰,靠瞬间迸发的灵感,凭个人喜好加加减减而无须对任何人作出解释说明—这在一方面是令人激动的,但也可导致瘫痪:便利会成为陷阱。重要的是你的文本要同你自己分割清楚;否则的话,你一片忙乱,演员也跟着你折腾。或者,倘若你选择对剧情或台词进行即兴创作,那么你在剪辑时必须设法在自己和已拍摄内容间制造出一定距离,这样一来,就可以用已拍摄材料的专制来取代已书写文本的专制。再者,我认为用发源于故事的图像来进行组合,总比用一系列多少带有些随意性质拍摄出来的图片,去编故事要容易些。

奇怪的是,最初对我产生诱惑的是后一种方式。在那些文本优先的电影中,正是由于先写好了文本,我把自己在拍摄时的创作乐趣给剥夺了。即便本子是我写的而不是别人,这件事情也没什么不同:我讨厌自己沦为剧本的奴隶,并决定如果事实就是如此,我宁可把时间和精力花在别人的创作,而不是我自己的创作上。然而渐渐地,我意识到这种电影制作方法所要求的、对偶然性作用的信心,同我头脑中所预先思考并清晰界定好的东西并不吻合。我也意识到,只有奇迹发生,各种因素才能走到一起,并成为我所构思的那个有意义的整体—而我必须承认,我不相信有这种奇迹。更别提我捉襟见肘的预算严重限制了我沉湎于实验的次数。尽管在某些情况下,尤其是在第四和第五个故事中,演员确实参与到了台词的创作中。然而一旦最终稿写成,他们就背下来,就像这个台词是别人写的,而忘记了他们自己也曾创作了其中的一部分。

纯粹即兴的文本所占的比重微乎其微。它们只对故事的电影形式产生影响,并不真的生发自文本本身,所以也不重要。例如,在《面包店的女孩》中,就像在任何一部电影中那样,演员会出于对表演自然的需要,加上“早上好”,“再见”,“你好么?”这样的台词,以区别于千篇一律的那些“早上好”和“再见”们,这些是故事的一部分,而不是电影的一部分。还有一些地方的描述性词语,在文本里是以间接方式表达的,在屏幕上变成直接描述。最后,我要指出,一些即兴表达或交流的画面质量,要是将其从它的电影上下文中抽离出来看,可能会显得很突兀。例如《慕德家的一夜》中工程师们的桌边谈话和《克拉之膝》中热罗姆的表现。

抛开上述这些有意省略的部分,有心的读者如果看过电影的话,肯定能挑出某些同电影中演员所说台词存在出入的对话。其实是我直接更正了演员的口误,省略和记忆疏漏。我对尽可能忠实于文本的欲望,与其说是不能违背的规定,不如说是一项原则。我一点也不希望表演质量因为过于严格地遵循文本而受到损害,而且如果我的演员在处理多于他们那部分的限制时,通过犯下轻微的错误而更容易地处理表演的细节,那我就十万分地满意了。还有一个原因迫使我从一开始就给故事穿上文学的外衣。在这里,文学—这是我的首要借口—更多地从属于内容,而非形式。我的意图不是拍那些未经修饰的事件的本来面目,而是拍其中某个人物对这些事件作出的一个叙事。故事,对事实的选择和安排,以及它们被知晓的途径,碰巧被那个相关人物以特定方式、十分清楚地关联起来,独立于我对他所能施加的任何压力。这些故事之所以被称为“道德的”,一个理由是他们被有效剥夺了物理行动:所有事情都发生在叙述者的头脑中。同一个故事,如果换一个人来说会相当不同,或者,那另一个人根本就不会去说。我的主人公有点类似堂吉诃德,觉得他们自己是小说中的人物,但也许根本就没有小说。第一人称的叙述与其说是为了揭露内心最深处的思想—而这种思想无论在视觉上还是通过对话都是无法转置的,不如说是为了将主人公的观点绝对清晰地竖立好,变成作为作者和导演的我可以瞄准的靶子。

在这些故事的最初几稿中,很少有直接对话。有一段时间我认真考虑过使用一个持续贯穿的画外音。然而本来给画外音准备的台词不是滑向这个角色,就是滑向另一个角色的口中。在《克拉之膝》中,画外音彻底消失了,画外音所揭示的要点为对话中所涵盖的各种故事所取代。事件并没有在发生的时候被评论,而是在发生之后才被热罗姆—这个名义上的叙述者,在奥罗拉—这个真正的叙述者面前讨论。在《慕德家的一夜》中,电影版本里只出现了两句内心独白,比原始拍摄剧本中的要少得多。为了方便阅读,我在这个版本里根据剧本恢复了意识流的平衡。倒不是说这个版本能多揭示出来屏幕中人物的什么东西,而是它引入了这个形象在电影里已不再需要,但在书面版本中又有必要恢复的那种弹性。

在此,我想暂时拓展一下讨论的范围。我的六个角色在寻找故事时的焦虑,折射出作者自己在创作萎靡时的焦虑—这种焦虑被类似机械式的发明过程,即主题的变异,所掩盖,但又掩盖得不够完美。这可能也折射出电影的焦虑。在其短暂的历史中,电影变成了一个可怕的吞噬者,掠夺舞台剧目,小说和非虚构类作品。但当你凑近细看电影工业产品所造成的惊人破坏时,你会意识到,无论在质上,还是量上,它从自己仓库中所发展出的东西的确很少。你把表面稍微刮刮干净,就会看到原创的情节剧本真是太少了:那些号称原创性的东西,多多少少公开来自小说或戏剧作品。没有像戏剧文学那样的电影文学;没有勉强近似于一件作品或部“戏”的东西,能够启发和反抗一千种可能的方式,一千种不同的呈现方法。在电影中,权力关系是倒置的:方向是王,文本是臣。电影剧本就其本身而言是几乎不导致任何结果的,我的也不例外。如果说它看起来像文学,那么这种表象是骗人的;它是对文学的向往。它以一种已有一百多年历史的叙事形式作为模板,表面上假装满足于这个模版,尽管,似乎就文学而言,它偏爱幻觉的而非实用的。

只有在屏幕上,这些故事的形态才完全实现,即便这仅仅是因为加进了一个新观点,即摄像机的观点,而同叙述者的故事不再吻合。在这里缺少的视角,无可否认地本可以通过写作而出现—通过增加或减少对人物和他们行为,或通过对他们生活和活动的场景的生动描述。而我宁愿不要尝试这样的修饰;或者更准确地说,我没有能力这么做。假使我有这样的能力,假使成功的话,我或许早就考虑让这些故事满足于目前这样的形式,而不会感到有必要去拍成电影。因为,正如我在这段序言开头所说的那样,如果你可以成为一个小说家,又为何要做一个电影人?

(编注:本文译自Sabine d'Estree的英译本《六个道德故事》(Six Moral Tales,Viking出版社,1980年),并被收录于2006年出版的CC标准收藏版《六个道德故事》的DVD套装。)