唐克扬|文

在网上得悉和现场观看第六代导演张元的最新个展《有种》,让我得出了非常不同的印象。响亮而具有挑衅性的展览名称—它稍有些生硬地延续了《北京杂种》的传统—加上尤伦斯官网上那张非常吸引眼球的纹身男人的后背肖像,使我几乎一下子就得出了这是个什么样的展览的结论。但是现场的两个小时很大程度上改变了我的印象。 展览的地点选择在UCCA的中央甬道,也就是观众经过前台步入展览大厅后迎面而来的第一个空间,因此,从此往前,往左,往右前往别的展览,无法忽略它简单却显著的存在。布置在夹道两面展墙上的展览并不算大,但看得出来,尤伦斯主人杰罗姆·桑斯在简单的布展中做出了文章:左侧是一溜儿大幅的照片,真人尺寸的肖像大多与观众眼神交接,形成一种单纯却打动人心的气氛,右侧的照片却是一组七八张散落着,既从左往右也自上而下在展墙上铺天盖地,这些照片是古典肖像的尺寸,里面的人物姿态各异,多是橙红色温下晦暗的内景,偶然也有个别是在室外拍摄的;更有意思的,每组照片的核心,是相距三米左右的一系列小八寸的LCD屏幕,里面是单一摄像机机位拍摄的人物独白,音量调得很小—无论是图像的尺寸还是声音的大小,都使得观众无法不走上前去,直到和人物的倾诉离得很近很近。 按照官网的解说,《有种》是“源于对在北京这座独特城市中的年轻一代的叛逆和创造力进行精神谱系调查的想法而开展的计划”,UCCA的招募广告中提到这样的年轻人的共同标志是“有颗躁动的心,不安于现状”,在应募的几百个人中挑选出的这些代表性的人物果然都不同寻常,他们中有家世坎坷并最终出了家的年轻僧人,坦然诉说自己的女同性恋者,试图通过整容手术来改变自己生活的年轻男孩,因为吸毒被抓进拘留所的乐手……他们延续了导演张元在过去二十年中对于社会边缘青年人精神世界的一贯关注—更不用说,这里有至少两位和音乐发生了关系,他们的经历虽然多少沾着一丝伤感的气息,但他们都有一个普通人不易想象的梦想,从中迸发的力量使得他们可以“勇敢地站到镜头前面”。 桑斯评论说,张元“有种独立的观察能力”,他对社会的观察放在了“不为大众关注的青年文化和边缘人群,并且带着对主流价值观的挑战和批判性”。这样的美誉从先锋电影的年代算起由来久之,大概也是桑斯选择这位争议人物介入艺术事件的主要原因,我感兴趣的,则是二十年后出现在尤伦斯的张元究竟带来了什么样的新的可能? 首先当然是尤伦斯展览前言中官方的说辞,按照那里的话,张元并不是第一次拍照片,虽然是电影导演,他对摄影影像的偏爱和操弄看样子并不是新鲜话题,这个展览的特殊性可能在于大多数先前的摄影作品都是在电影拍摄的过程中或之后拍摄的,而这个展览正好倒过来,是先有照片后有电影—在我对张元导演的采访中,他本人对将来是否“一定”要拍摄这样一部电影倒是模棱两可,虽然如此,带着这样的一个“剧照”的视角来看展览一切变得不太一样了。 传统电影工业对于“剧照”的态度颇耐人寻味,不止一位论者指出这无论在实践还是理论上都反映了摄影影像和电影影像的区别。和一般人的想象不同,“剧照”往往是事后单独拍摄的,因为逐格截取的电影胶片并不一定能把握住所有角色最富于意义的一瞬,要用于宣传的话,“剧照”必须重新酝酿戏剧性的原汁,并且在一种更静态的情境中将人物、剧情、空间摆布为同一性的画面。 《有种》的“剧照”实际上也是这种意义上的“剧—照”,也就是说,混杂在摄影影像中的小视频显现的情景并非是场记和边鼓,而是照片的铺垫和孪生物—张元在采访中提到拍摄视频和照片的顺序是不一定的,要么是角色的“表演”预热,帮助摄影师更好地捕捉到了人物内心世界的迸发,要么摄影镜头的开启,使得人物彻底摆脱了最初的羞涩和最后的矜持—总之,作为某种意义上的终点,静态的影像是和戏剧化的表演分不开的,这种为了瞬间而存在的表演,有时候已经分不清严格意义上的“本我”和“它我”了,每个角色的感情释放不管是悲情或乐观都是那么出色,甚至可能走出了生活的真实本身—我就听见身后的观众议论说,其中一个北漂模特的“故事”和她自称来北京的时间对不上—可是作为电影导演的张元显然不在意这种裂缝,在他看来角色的出位演出其实是件好事,因为他“不是审问犯人的警官”,他用道德上的无为而治,顺便搁置了通常“故事片”编剧对于叙事张力的控制权。 在采访中,我问到了八零后、九零后这批年轻人和八九十年代活跃在北京地下乐坛的摇滚青年的差别,显然,张元对于这批比崔健、窦唯年轻了好几个世代的后辈的赞许是由衷的,即使他对于如何挑选影像依然有着最终的决定权,但是这种“决定”却不能不变得相当模糊了。相对于初生反叛的质朴,这些从容面对镜头的人身上覆满的老练就像他们的文身一样,构成了难以脱卸的第二皮肤;他们令人惊讶地又纯情,又抗拒;他们是难得的好演员,好得大概令人有些不知所措,可是他们每个人均等的强烈气质使这部尚未存在的电影注定没有一个当然的主角。 戏剧性瞬间被放大的同时,你会被那一幕幕黑洞洞的影像吸进去,彼此牵引,而不会痛快地由一个“情节”过渡到另一个;在游移中,此处的声音逐渐成为画外,别处的倾诉又隐约地响起,观众走近局部的时候,已经看不清整体了—观展的经验如此,展览背后的逻辑想必也如此。这先于故事而有的满墙画面是混沌的大簇,一个人从头看来,只见故事从中跃跃欲出,它却不太容易被任何单一的线索捕捉,成为确凿而简单的事实。 这大概也是展览所着意提到的,在“约束的现实中”喷薄而出的一种鲜活的创造力。(以下均为张元摄影作品)

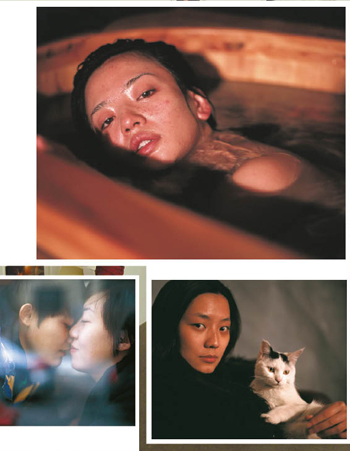

|