蔺佳|文

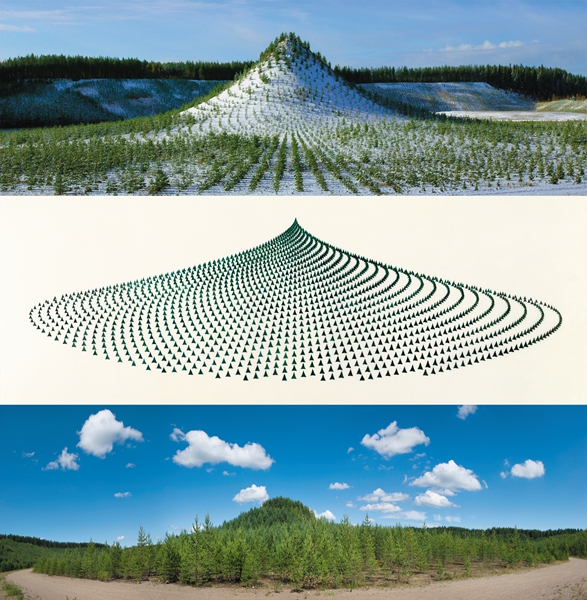

艾格尼丝·德内斯,《树木之山——有生命的时间胶囊——1,1000 棵树,1,1000 人,400 年》(Agnes Denes,Tree Mountain - A Living Time Capsule - 11,000 Trees - 11,000 People - 400 Years),Ylöjärvi,芬兰,1992-1996,上图和下图为冬景和夏景,中图为艺术家在 1982 年的原始设计图,

©Agnes Denes, courtesy Leslie Tonkonow Artworks + Projects, New York

时间胶囊的概念源于西方,人们为了向不确定的未来传达信息,而把代表今朝此时的知识与成就的物品封存,留待未来开启。最举世闻名的一个时间胶囊或许是 1970 年大阪世博会时制作的“时代文物密藏容器”,2098 件 20 世纪的文化财产被密封在特制的金属容器中,埋藏地下。有着媒体依赖症和恋物癖的安迪·沃霍尔也有他所谓的“时间胶囊”,他在生前日复一日地收藏杂志、海报画片、酒会请柬、信件、商品标签、宝丽莱快照,装满了 600 多只整齐划一的纸箱,这是他留给未来的时代遗物。满怀故者气息的无生命之物,度过无菌的时间,才有可能到达未来,打开时间胶囊之际,也正是宣告前人死亡之时。

1996 年,芬兰的 Ylöjärvi,1 万 1 千名志愿者终于完成在一个人造山丘上栽种 1 万 1 千棵树,这些树木形成类似葵花花心的螺旋结构,占据了 420 米长、270 米宽的土地。这片人造山林如同星球表面的一个青葱的泉眼,将给这片土地带来徐徐不断的生机,也给参与种植树木的一代人们许下绿色、生态的承诺。这个项目被称为“树木之山——有生命的时间胶囊——1,1000 棵树,1,1000 人,400 年”(Tree Mountain - A Living Time Capsule - 11,000 Trees - 11,000 People - 400 Years),由美籍匈牙利裔艺术家艾格尼丝·德内斯(Agnes Denes)在 1982 年构思,1992 年 6 月 5 日“世界环境日”当天由芬兰政府宣布启动。和那些与空气、阳光、泥土等组成我们生存繁衍的基本元素隔绝开来的其他“时间胶囊”相反,艾格尼丝·德内斯的有生命的时间胶囊却敞露于大地,毫不保留地与自然发生化合反应,直到自己融解于巨大的自然,同化于自然。德内斯超越时空的理想主义,对人类命运与传承的关注,对地球这颗星体在宇宙运行中的位置的思索贯穿于她的创作,而她把这些宏大的空想化为了具体的现实,为人与大地之间的关系做下标记。她说,我的全部艺术都是为了对人类有助益。

另一个更冒险的项目是“麦田——一场对质:炮台公园垃圾填埋场,曼哈顿中心”(Wheatfield - A Confrontation: Battery Park Landfill, Downtown Manhattan),1982 年夏,德内斯在纽约曼哈顿岛,面朝自由女神像,距离华尔街和世贸中心双子塔两条街,市值 45 亿美元的两英亩的地皮上播种与收获小麦。整个夏天,德内斯带领志愿者在此忙碌,运来 200 车泥土以制造出令人讶异的城中麦田。城市,作为人类为满足栖息需要而发展进化成的生活处所与社会关系的最高阶段,一厢情愿地切断了人与土地本质的依存联系,使粮食问题、人口问题、全球发展不平衡的困境等诸多威胁人类未来的迫切问题变得抽象。当时,德内斯受邀创作一件公共雕塑,但是再增加一件歌颂今天的城市生活的公共雕塑又有什么意义呢?德内斯决定创造一件更温暖情切而又充满象征性的作品,种子与播种代表着人与土地的能量的结合与激发,代表劳动的转化和自然之力生生不息的循环。麦熟一季,在世贸中心脚下招摇的麦浪,最终化为金色种子,在明尼苏达艺术馆策展的“世界饥饿终结国际艺术展”(The International Art Show for the End of World Hunger,1987-90)上展出,巡回世界的 28 个城市,之后被人们带回家,播撒在世界的不同角落。

德内斯说:“曼哈顿岛是世界最富有、最专业、最拥挤的地方,在这里种植两英亩的小麦,浪费地块的经济价值,无疑扰乱了整个体系的运行,但这唤起了人们重新思考何为轻何为重。如果我们不重新评判人类价值,生活的质量连同生活本身都岌岌可危。这片麦田是一次谨慎的提醒,告诉我们这片土地为何而真正存在。”

德内斯在其一系列作品中的祈愿,不仅仅是艺术家的狂想,也表现为哲学式的议题,它与宇宙论——探讨世界在时空、在变化中的规律,人类在宇宙中的地位的研究——发生着感应。德内斯承认,哲学对她影响至深,而科学亦是她的工作方法,在她更多的作品里,比如绘画作品《地图投影》(Map Projections )、《金字塔》(Pyramids)、《哲学绘画》(Philosophical Drawings),以及大地艺术项目《米、树、埋葬》(Rice/Tree/Burial ,1968)并存着诗性与科学,她说自己质疑一切知识,而不仅仅是艺术。但她也不无感慨地说:“如果我身为男性,我的作品也许会受到差别对待。这个世界还没有女性哲学家,我猜也没有艺术家被视为哲学家。我们还需要很多代才能实现人的平等。目前,人们还把女人的作品看作是女人所做,但他们不这样看男人的作品,对男人提不同的问题。我不认为女人和男人的创作有何不同。”

这是我们今天的现实,艺术作品的表达与艺术家的信念并不总是、甚至绝大多数时候,都不会立杆见影地在同一时代显现出效果,但德内斯和如她一般的艺术家、理想主义者依然在麦田里俯首耕耘,他们有如米勒(Jean-Francois Millet)绘画中的“拾穗者”,沉着而又忍耐地面对大地与生存,坚守着他们的恒心。

艾格尼丝·德内斯,《麦田——一场对质:炮台公园垃圾填埋场,曼哈顿中心》(Agnes Denes,Wheatfield - A Confrontation: Battery Park Landfill, Downtown Manhattan),纽约,1982,©Agnes Denes,courtesy Leslie Tonkonow Artworks + Projects,New York |