ArtWorld:当时考美院有没有考虑其他的院校?

张潇月:我在高中还没办法做一个完全自娱自乐的、艺术的人,于是就想读个大学玩玩。当时其实就有考央美的情结,但是中

国传媒大学的影视舞台美术设计考创作的时间最早,我也就过去考了;人大考的色彩头像。人大和传媒当时都考了全国第一,清华是全国第四。在来央美之前,我是个在父母襁褓中长大的小孩。进了雕塑系之后更加觉得自己一个人很难周转,因为对于一个连膨胀螺丝都不知道的小孩来说,做雕塑真的是件挺困难的事情。到了大二大三又出国,出国对我最大的影响就是,觉得欧洲的东西并不一定就多么地好。所以我回国之后就扎进中国古文化。可能也是在找平衡和气质吧。我以前很想出国,向往高科技。回国之后,反而开始接触一些像石雕这种特别费力不讨好的慢性材料。用这种材料做作品会像苦行僧一样,感觉是在折磨自己身体的某一部分,但是却能在其中找到一些生活本身的东西。慢慢成型,慢慢知道自己喜欢什么,慢慢知道自己的作品是什么。

ArtWorld:有一直以来很喜欢的艺术家吗?

张潇月:喜欢的艺术家首先是我父亲(笑);如果说影响我最大的,也仍然是父亲。当然,艺术是内向的。其余艺术家有喜欢

的状态也会钦慕,但自己的毕竟是自己的,还是喜欢自己做的东西。我父亲是画画的,因此我从小到大其实一直都是二维的思维方式。雕塑是三维的,会让人动起来。大一的时候一直都是在画画,对三维的理解力还是偏弱的。因此,进入雕塑系之后,第一个大的冲击就是从二维进入三维的思考模式。

ArtWorld:这件大体量的毕业作是自己一个人完成的吗?

张潇月:大部分是我自己一个人做的,做了小半年吧。工作室那边基本上都是做雕塑的,机器也很全,经常会有朋友搭把手。

做雕塑真的不是一个人能完成的事情,毕竟存在一些重量和技术上的问题。而且,我做的雕塑都特别费力、吃劲,做的过程大动干戈,但是做出来的作品都是很安静的。这次的毕业作品也是,和环境有关,和个人内心有关,是很向内的。面对我的雕塑,观众可以不思考这件作品,而是可以在它营造的环境中思考自己的事情。我很喜欢自己的作品带给观众这样的气质。做的时候很闹心,做出来的作品却是很静穆的感觉。

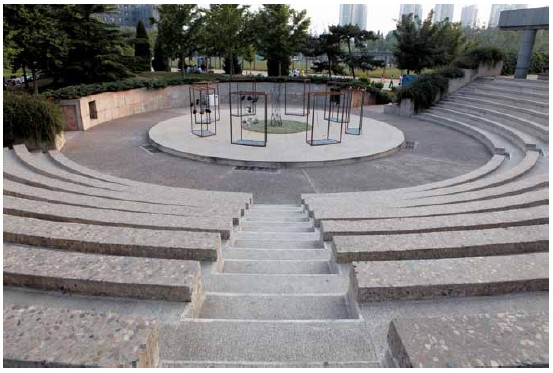

张潇月,《零》,圆形剧场,2013,中央美术学院雕塑系第四工作室

ArtWorld:为什么选择远离主展厅的场地展自己的作品?

张潇月:身边有做建筑和设计的朋友。受他们影响,我就会做些跟景观、建筑相结合的雕塑。很多人觉得展览地点是个很随意

的问题,但我从大二开始就希望我的雕塑能放到我想要的地方。我甚至会为了展览场地在我的作品上做一些改动。我觉得雕塑毕竟是三维的,是可控制可协调的。毕业展时我也看了地下展厅,其实地下展厅是个很好的展示雕塑的空间,但是有很多人的作品在里面。我妈说我这人就是自己心气儿高,对自己要求更高。我就是不愿意跟别人一样。大家都在里面,我自己在外面玩我自己的。从布展到展览到撤展,我始终都没有搀和到一起去。我觉得在自己的语境里把自己该做的事情都做了就够了。无关乎自己所处的时代和圈子如何,艺术本来就是要向内挖的。我的作品有些往后退。这种张力不是向外的,而是相当于一个圆里面的三角形,张力到了一个点又会回来,是一种东方的张力,而不是很直面地去面对观众。我觉得我的作品还是挑观众的,我做不了让所有人都欣赏的艺术,我也不是那种人。

ArtWorld:去看其他同学的创作了吗?

张潇月:我觉得我们这一届的雕塑作品都很好,但是大家关心的点都不太一样。我不觉得怎样就是好的或者不好的,雕塑的界限本来就很宽泛,只要在自己的路子上走进去了,走好了就是好的。有的人可能关心生态环境,有的人关心的是材料的转化,有的人关心具体的某个人或物。我感兴趣的是更加宽泛的东西,像分子、量子等等。我觉得,一个艺术家想做的东西是客观的,最后做成的东西也是客观的,但中间有一个“我”。大二大三的时候做礼仪会经常和奖学金评定的老师打交道。老师就会告诉你怎样的作品是OK的,怎样的是学院的等等。我记得有一次老师说一个同学的作品就写了四个字:“我要卖钱。”很逗。我觉得艺术家的个人气质很重要。不说雕塑或者艺术发展到什么程度,最后都是口味的问题。不论观念、想法如何,最后还是要落实到最终呈现的作品上的。

ArtWorld:自己和身边同学平时生活和做作品是怎样的状态?

张潇月:前段时间小汉斯做了一个“89+”的项目。以 89 为界限肯定是有一定的政治原因的。但是,撇开“89”不谈,我们这一代人的确没有经历很大的时代变动,是一种很安逸的状态。也无从说这对一个艺术家的成长是好是坏。我觉得我们这代人很多能量是向内的。我们目前的一个状态就是刚从大学里面出来,又没有进入整个的艺术机制,没有很多既定的目标,就做当下想做的事情。像我现在参与的一些展览和沙龙活动,就是和一些互相欣赏的朋友在一起,大家口味和气质又差不多,在一起做我们自己想做的事情。其实就是给大家一个机会见见面,聊聊天,看彼此都在关注些什么,想什么。大家都是这个年纪的年轻人,聚一聚,聊一聊呗。

ArtWorld:认识前辈艺术家吗?

张潇月:因为大家都是同行,在一些场合里总会认识。但也不会刻意地去认识。我在铸铜厂认识一些前辈,他们跟我聊天就能

感受到我对艺术的热情,就会很喜欢,觉得挺轴一小姑娘,特喜欢做艺术,就投身其中。平时打交道觉得这小姑娘好像很随和很OK,但是一旦聊起艺术,意见不合就会当时翻脸拍桌。虽然说跟前辈较真不好,但是这是个很真诚的事儿。前辈也会就你的想法和做法提出建议或者批评。我觉得自己还是太年轻了,很多事情做起来还是不够成熟,没有经验。

ArtWorld:毕业这一年有焦虑吗?

张潇月:焦虑还谈不上,是那种一直在码头拴着的船,听过了大海和远航的故事正要动身的感觉。不是焦虑,是对未知的不把握和憧憬。

ArtWorld:毕业了打算做些什么?

张潇月:我在艺术上并不是一个归属感很强的人。我希望自己在毕业后更忠于自己,保持赤子之心,记得自己为什么热爱艺术

并且选择它和坚持它,能时刻提醒自己。城市对我来说不重要,只要能做艺术能自在生存就好。可能会去美国或者德国。先开始会学语言,做作品,准备一两年再出国吧。因为已经整整一两年都处于一种做东西、出东西的状态,因此毕业后的这半年,我要先想一想,该学语言学一学,多逛一逛,和朋友聊一聊,做一些幅度小一点但可以让自己更清楚,能加深想法的事情。我觉得做东西可以做得稍微慢一点,但是一定要想清楚了再做。但其实也容不得自己多想,因为现在身边很多朋友就等着我毕业了一起玩,做些事情。我兴趣很广泛,喜欢玩音乐,玩吉他,玩电子琴,玩尺八。最近还开始玩射箭。我还特别喜欢咏春,所以毕业之后可能会先去练练拳。最近还攀岩。我觉得就体验体验生活,和朋友多聊一聊,做做作品。我也想跟老师们多碰碰头,听听他们的意见,做下一步的准备。走一步是一步,玩呗。我觉得艺术这个东西,得认真,但不能太严肃。

ArtWorld:目前的经济来源是什么?

张潇月:大部分还是家里支持。我不愿意去代课,我愿意和小孩打交道,教小孩子画画。但我又不愿意和考前班的大军打交道。偶尔也会卖一些架上的东西,也会接一些活。大部分都是家里扛着。其实也挺不好意思的,我不是很愿意靠着家里,还是希望自己能周转过来就尽量自己周转。但我不喜欢的事情也不愿意接过来做。

ArtWorld:给比自己年轻的艺术生有何建议?

张潇月:大树下好乘凉,但长不出第二棵大树。

(栾志超|采访)