陆兴华|文

《(19)68 年 5 月,美妙之作》(Mai 68,la belle ouvrage),纪录片,2008

你的作品标志着革命的失败和被出卖

做艺术时,我们仍相信,只要审美上“原创”和“深刻”,一切就都有解决办法。一切都可以不改变,只等着我来原创,把新东西换上,就好。用创造来应付一切。我们就等着更多的毕加索到来好了?

但是,1967 年,列斐伏尔(Henri Lefebvre)开始不同意这一点了。在《现代世界中的日常生活》(La Vie quotidienne dans le monde moderne)里,他模拟了一封给艺术家毕加索的信:毕加索同志,你是活着的最伟大的艺术家,这毫无疑问。但我们想听听你自己如何看待你的名气。你难道真的相信大众是要在你的天才面前跪下来吗?这过错、装逼和背谬,是哪环节上发生的?你说得清为什么自己会出名吗?为什么你能这样出了名,假装疯狂地闹革命,以此来套取更多名声,利滚利吗?

你是谁,毕加索同志?你站在什么立场上?那些在你的画布上飘过的鬼魂,委拉斯贵支、西班牙学派、黑人艺术、希腊文明、地中海文化、米诺托艺术等等,都是你捣鼓出来的吗?你真的是一座忽悠(make-believe)的博物馆……你是这个世界的一条总结,是一次重大行动的归总?毕加索同志,你知道马克思是怎么活着,怎么死去,他的思想怎么传到我们手里的吗?的确,你也口口声声在要求革命,像一个口渴的人要喝水,但你知道,你越闹着要革命,你的作品就越有人要,越被同化,越同流合污,你知道这是为什么吗?这不证明,你的作品,标志着革命的失败和被出卖?

你说呀说,说光了,还在说。到最后,你竟然在说,模特不光光是一个女人,而且还是一个世界,而且就是艺术了。谢谢你用这几十幅绘画让我们看穿了那么多东西,感谢你用如此无与伦比的自我毁灭,来让我们后人惊醒。

谁曾激进?

1968 年,哲学上街了。或,街冲进哲学里了。那一年的巴黎,成了哲学,是“个人之紧张存在”的中心了。

德波尔(Guy Debord)后来说起这点,很是自得:我是那时代不可或缺的棋子,起到了该起的作用,没有我这颗跳棋放那里,一切都会不一样。抽掉我这颗棋子,那时代,就会像纸牌塔那样倒下。

他准确地预报了 1968 年:一千万法国工人上街,一个国家将这样被它的人民当作破风筝,踏在脚下,很多天,好几个月。德波尔很欣慰,却也很冷静:“正如我很反感自己成为社会本身之中的一个权威,我也很反感自己居然会成为抵抗社会方面的权威”。这是该做的:让自己成为历史不可或缺的一枚棋子,放哪里起作用,自己并不事先知道。这真是艺术家的派头!

在《世界的逻辑》(Logiques des mondes )一书里,巴迪欧(Alain Badiou)将法国大革命到巴黎公社算作是共产主义的第一期,将十月革命到中国的文革和欧洲的 1968 年算作第二期,而我们现在正处于第三期前的过渡期。这第三期,他说,将是整个世界的共产主义式的平等主义时期。事件的开启,是像 1968 年和中国的文革那样。1968 年对于我们的意义只是标杆,是为下一次行动划出的一个刻度。它是一个广场,是下一次抗议队伍的汇合点。有一天,我们仍会激进。

1968 年 5 月,连海德格尔(Martin Heidegger)都坐不住了。

齐泽克在《捍卫那失败的事业》(In Defense of Lost Causes)里讲到这样一段轶事:那时还是学生的希耳马赫(Wolfgang Schirmacher)等十多人,组成了抗议学生代表团,于 1968 年最风起云涌的时段,前去拜访海德格尔。老头子端咖啡碟的手,在杯盘之间抖出很激动的叮叮声,小眼睛扫向屋内脸蛋红扑扑的一群,很坦诚、也很动情地对大家说,就该这么干,早就该这么干了;很同情你们,其实暗中一直在全力支持你们,早该这样闹一闹了。你们这是在做我那一代人在 1933 年想做而做不成的事儿,反正是我1931 年在弗莱堡做校长时就想全力去做的事儿。

齐泽克评论道:这难道只是海德格尔虚伪的幻念?他的个人判断的事故式谬误和理论大厦本身的缺陷,导致他1933年搞砸了一切,谁都不好怨的。可是,我们不可以反过来看吗:哪怕是海德格尔这样一个有点卑劣的小资产阶级知识分子,心底里其实也是一直在期求一场巴迪欧式的革命事件,一直暗暗地期待着它发生的?他当政弗莱堡大学时宣布要搞的,强加给全校同仁的,不就是一场文化大革命么:学生与工农兵相结合,投身到一场伟大彻底的革命运动中,这不一定是法西斯,而可能是很毛泽东的?他心底里是很想搞文革的,权力一到手,就不顾一切地来发动。可是,他很快就被他自己发动起来的革命阵势吓坏了。他心里是一直有一个激烈的革命剧本在的,但他实在不是个好演员!

拉康的著名提醒

那一年,面对说他运动不积极的指责,拉康(Jacques Lacan)说出了这一著名的句子:你是歇斯底里患者,你要这要那,就是为了要个新主子,你终会得到它的!

是的,你是歇斯底里症患者,你要这又要那,好象是在挑选一种最好的统治你自己的方式,但这只是在召唤更坏的统治者的到来;既然你自己在这样要求,那你就活该终得到它!所有的歇斯底里式的要这和要那,只会加重你的歇斯底里症。你要这要那,只是为了尽量不要你最该要的这和那。你不是要么,那么,这下子,那你最不想要、但实际上却你是你内心深处最想要的东西,是一定会不折不扣降临到你头上的了。

你是歇斯底里症患者,你要这个,实际上是要那个,要那个,不是真要,你只要引起关注,你反抗,是为了发嗲,想更被统治者疼爱,你所疼爱有加的统治者,最终会让你有好果子吃的!

拉康的心理分析,在当代,成了一张政治浓度的试纸:假革命和假反抗,只会加固我们身上的锁链;更落进一种主导意识形态后,二十年后你才会醒来!不要激进,不要革命,于是,我们就扑进资本主义超市,抱回来一大堆的民主、自由、人权、伦理的现成品。我们甘心让自己成为全球资本主义机制的紊乱的过度之发作机制的最末端的症状区,积极地要求成为全球资本主义义务代病员,结果,我们自己这么地不要革命的人,临了却是先将自己拖进了革命——不革命就会没命。

激进之后

朗西埃(Jacques Ranciere)最近写到,1968 年是一种笼统的全国总罢工,大家当然没有想好如何用人民的集体力量去建构新社会。过后,人们很快就恋物于各种抵抗姿态上了。1968 年的革命,是要颠覆这个已经成为这么一个当前的时代。看雨果的《悲惨世界》,我们找的就是这种颠覆的感觉,但事实上,我们这是在将一项真正的政治任务当作 MBA 的拓展项目来做,目前已成了旅游景点里的实地排练,变成张艺谋的印象桂林了。

朗西埃在《阿尔都塞的教训》(Althusser's Lesson)中写到:巴黎第八大学算是 1968 年 5 月运动的一个直接结果,是要建立一个革命式新大学,来保住那场运动的成果。它是法国的抗大。但是,汇集了阿尔都塞式哲学家、结构主义语言学家和人类学家、拉康式心理分析大师、由布迪厄训练出来的社会学家、巴尔特式符号学家和原样小组(Tel Quel)的文学批评家们的马克思主义教授阵容,虽经过 1968 年的世博会洗礼,却很快就分成互为敌对的阵营。有的要以大学为阵列地继续反对大学本身,有的则要沿着法共的道路,去捍卫巴黎八大作为抗大的胜利果实,巩固已有战果,反对极端左派的挑衅。

今天的激进现实,是从这一段历史继承来的。我们并不需要进一步的激进了,也不需要另外的目标。政治之激烈,本身就成了目标。

政治的激进龟缩到了艺术的激烈之中。那么,什么是激烈?男女关系一闹翻,男人净身出户,拎着包,站在门口,不知去往哪里,但也奋不顾身了。这时,他应该算激烈了? 这就像精神病人刚被治好,要跨出诊所门槛,融入那一生猛的社会时一样,他抖出一个激凌,要迈出那第一步。政治上,我们,今天,就卡在这第一步上了。

刚从精神分析诊所出来,删除了自己的全部幻想和幻觉,第一次敢去直面,这是将肉裸到了冰天。激烈,是我们倒过身,去看未来,再振作于当前。激烈中,能做的不多,但一切也没有原来想的那么难了。就只是去变得“激烈”:未来是坏的了,只能认真生活于当前了。这就是激烈。

政治无解,于是成为艺术,不是去做成作品,而是去削尖自己的命运,凌厉当风,去直面的命运,让鲨鱼的白牙,扎进我的肉。更要考虑到,我们已生活在一你必须打破几扇玻璃窗,对方才肯来听你的现实中了,那么,就去打破几扇玻璃窗吧,这不是去破坏,而是自救,像在翻转的一部公共汽车里一样,我们首先要找的,是那把锤子;而大多数卑鄙的旁观者都会告诉你,我们的社会里有的是民主管道,你只要好好说,主导阶级总会听明白你想要什么的,何必用这样激烈的方式。可实际上,继续沉默,才是卑鄙的。但我们说什么好呢?

巴尔特(Roland Barthes)提醒,不要以为义愤的激烈之下,革命的气度和改变现实的勇气,就有多大的用了!其实,这种激烈的坚持,往往只相当于我们要服务生将早餐的鸡蛋煎成这样而不是那样的莫名的执着,往往还是一种带着变态的执着。必须用艺术之道,来守这种激烈。

五月风暴中的海报《长期斗争的开端》

五月风暴中的海报《长期斗争的开端》

激烈:如何用艺术去造反?

在艺术之外,并没有一个外在世界在运作。我们假设的那个外在的真实世界,是被虚构出来的,实在界,也是给定的一堆东西的汇合,是我们的感知的对象,也是我们所能干预的场域。

当前的这个共识-警治-法制秩序,把自己当作是实在的了,硬来规定什么属于实在,什么只属于表象、再现、观点和乌托邦。共识秩序里,感性被看作单声部了。政治和艺术是要虚构掉这一实在,通过做空、蛀空它,用争辩的方式繁殖它,来引入异感。

艺术打散社会内位置和资质的部署,打乱艺术内部用来定义和规定各种活动的边界。做艺术是要重置艺术的各种边界,将原不属于艺术的硬塞到里面。正如做政治,是要打乱被承认为政治和不被承认为政治之间的边界一样。重置艺术的边界,是要形成一种具有争辩性的共同感性,形成可看、可说和可做的新风景。在今天,批判性艺术并不是要去揭露主导之形式和矛盾;批判性艺术的批判,在于它责疑它自己的局限和权力,拒绝去期待它自身所能产生的后效。用艺术去造反,不是到艺术外面去造反,而是在艺术内部造反,不顾艺术的是否做得漂亮和被叫好,拒绝为后果负责(这是应得的特权),次次打乱现有秩序里的界线和坐落。用艺术去批判,是在艺术之内批判,是艺术造它自己的反。

无论在很红还是不大红的五月,我们又容易相信:共产主义未来已在每一个当前之中。在我们的抵抗的共同场地之外,是不会有共产主义的。搞共产主义,就是要去过更紧张的生活,因而也是去过更精彩的生活。搞共产主义才能过更紧张激烈的集体生活,而这有赖艺术的激烈。

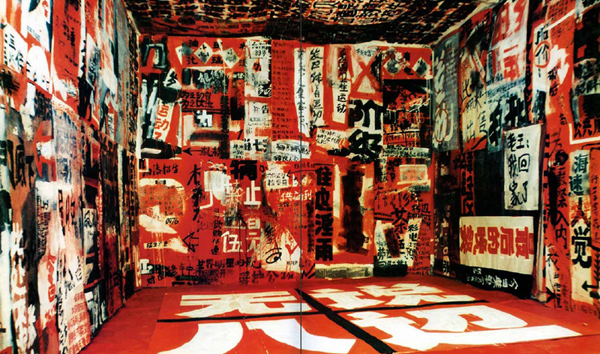

吴山专,《今天下午停水》(Wu Shanzhuan,Today No Water)装置,广告画颜料及纸本水墨,3.5 X 4 X 6m,1986

Courtesy of Wu Shanzhuan.

Acknowledgement to Asia Art Archive.

长征空间|图片提供

杨振中,《坐在墙角的红色维纳斯》,雕塑,不锈钢,汽车烤漆,220╳208╳118cm,2010,香格纳画廊|图片提供

徐震,《彩虹》(Xu Zhen, Rainbow),录像,3'50", 1999,徐震|图片提供

顾德新,《1996 年 8 月 24 日》,摄影作品,1996,沪申画廊|图片提供

1996 年,栗宪庭写下《重要的不是艺术》一文;同年,顾德新创作了《1996 年 8 月 24 日》。2003 年,邱志杰写了《重要的不是肉》回应栗宪庭;2005 年顾德新在尤伦斯当代艺术中心举办回顾展就以“重要的不是肉”来命名,而这幅摄影作品成了展览的焦点。值得玩味的是,这块血红色的肉是艺术,却诉说着重要的不是艺术,也不是肉。