林西莉

陈韵 | 采访 翻译

有这样一本关于中国文化的书,它的中文版和外文版受到了来自中国和西方读者共同的喜爱;书中充满了对汉字的热切探索和新奇发现,拓展了西方人的视野,也擦亮了中国人凝视汉字的眼睛。它就是瑞典汉学家林西莉(Cecilia Lindqvist)的《汉字王国》。《汉字王国》也因此获得了奥古斯特文学奖(瑞典国内最高文学奖)。

林西莉说自己开始写《汉字王国》的时候,最初和最重要的目的是要让西方人了解中国汉字,让他们看到汉字的美,并让他们认识到中国文化惊人的持续性和深度。她想向人们解释为什么中国汉字看起来会是这个样子,并告诉他们西方世界还不怎么了解的中国非凡的技术、知识和艺术成就。

在写这本书的15年时间里,林西莉一次又一次地回到中国来为她尚不明白的任何东西寻找答案。每一次,汉字都离她更近,也离世界更近了。

从纸伞到北京

从我孩提时代起,中国和中国文化就对我有着强烈的吸引力。这一切都始于一把纸制的、用细竹条支撑起来的伞,伞面上点缀着美丽的粉红色兰花和蝴蝶图案。这是我妈妈还是小姑娘的时候收到的一件礼物。我喜欢得不得了,每次她拿出来给我看,我都会燃起一股到中国去的强烈愿望。

在我高中毕业以后的差不多10年时间里,我在斯德哥尔摩大学学习不同的科目:艺术史,历史和语言学。瑞典的大学教育是免费的,如果你愿意,甚至可以一辈子待在大学里。

我在希腊住了几年,在德国和意大利学习音乐,确切地说是文艺复兴时期的鲁特琴,最后在我28岁时,我开始在斯德哥尔摩的一家高中名校教历史。我喜欢教书,但又觉得我不该这么早就安定下来。我那个时候已经对欧洲文化非常熟悉了。我花了12年时间在学校里学习了德语、英语、法语和拉丁语,我的意大利语也不错。但是我渴望看到和了解世界上其他的伟大文化,尤其是中国文化。或许我可以学一点中文?

20世纪50年代,当时已经退休了的高本汉教授每个周一的晚上会开一堂2小时的讲座。我去听他的课,学会了如何使用字典来翻译他发给我们的资料—孔孟重要典籍的影印本。我对中国文化,尤其是汉字的兴趣就越来越浓厚了。

高本汉在教授汉字的时候,一定会把对这个字的解释和已知的原形告诉我们。他赋予汉字以历史,将它们变得鲜活生动、易于理解。当时,他已经是汉语言研究领域几十年来的重要专家,但他对汉字的喜爱之情依然那么新鲜丰沛。带着这股不可抑制的热情,他流畅地阐述他对汉字的分析,直到粉笔灰像尘卷风一样环绕在黑板周围。

高本汉教授是我决定去中国的关键人物。他深厚的学识以及他对汉字和文本的热爱强烈地吸引了我。我和我的第一任丈夫决定一起到中国去学习现代汉语。

然而要获得留学签证和入境许可在当时很不容易。驻瑞典的中国大使馆官员起初的态度非常消极。他们的第一个问题是:是谁派你们去的?哪个组织?哪个政党?我们解释说我们完全是出于私人目的,是我们个人想去,我们攒足了在中国生活一年的费用,而且费用全部由自己承担。我们跟任何组织或政党都没有联系。当时的文化参赞明确说明:中国大学不接受外国学生个人的入学申请。

我们随后开始搜集包括高本汉在内的重要学者的推荐信,甚至还得到了国王古斯塔夫·阿道夫六世的同意书。一年多后,我们收到了北京大学接受我们前去学习现代汉语的通知。1961年1月2日,我们离开瑞典,而此后的2年成为了我人生中最重要的时光。

我们被安排在27号楼332房间,靠近北大南门。我们受到了很好的接待,虽然一开始外国学生办公室的干部有一点沮丧,因为没有适合我们的初学者课程。我们在一个学年的中间入学,已经有了一些古典汉语的知识,所以我们免费获得了一位专门教我们两个学生的老师。她是一位严厉的中年女教师,用的是瑞典两三百年前的教学方法。

缺乏蛋白质的中文学习

在北大起初的学习既困难又乏味。每天教20个汉字,一周学六天。每天第一节课总是要先测试一下作业情况,然后过一遍今天要学的汉字,从来不介绍任何关于汉字结构,甲骨文或金文,偏旁部首或发音的知识。只有重复,重复,再重复。从下午2点到4点半。到了一周的最后一天,就把所有学过的汉字全部温习一遍。

慢慢地,我们开始用学过的汉字写短文。多亏了我们带着高本汉写的《古汉语字典》,这才得以对汉字做必要的分析。这也是我们唯一的理解和记忆方式。

我们学习的课本和句子高度政治化,诸如“美帝国主义是全世界人民最凶恶的敌人!”“我们一定要解放台湾!”几个月后我们再也受不了了,就问老师能不能找些成语故事之类的中性读物。她一开始很生气,或许是装出生气的样子来,但在同上级领导讨论了这个“问题”之后,她最终获得允许将政治性教材换成中国传统的精彩故事,譬如“东郭先生和狼”,“牛郎织女”和“曹冲称象”。

我们舒了一口气,显然我们的老师也感到轻松了。慢慢地她开始变得开放和友好起来,甚至邀请我们到她家里玩。在位于大学旧校区的灰色小楼里,她请我们喝茶,吃糕点,令我们大吃一惊的是,她和她先生合唱了一段京剧,她扮演旦角,跟我们熟悉的她完全不同!

春天到了的时候,奇怪的事情发生了。公园里的树木又开始发芽,玉兰花也开了,恍若置身于12世纪绘画中的风景中一般。但是这景色中却有点异样。灌木丛中到处都是人,他们爬到树上,挂在树枝上,而学生们则像山羊一样撕扯刚长出来的树叶。我向老师表示不满。他们破坏树木,我说。你要理解,她平静地说。他们一个冬天都没有吃过绿色蔬菜……我们也没有……

我们一共只有五个来自西方的留学生,三个瑞典人,一个印度人和一个锡兰人。我们的饮食得到特别照顾,而且我们有一个同中国学生不一样的单独食堂。我们每天可以买到肉和菜,甚至干海绵蛋糕,但到了五月,可怕的事情发生了,我开始掉头发了。

我去医务室,医生看了一下后说我严重缺乏蛋白质,然后把我送到王府井大街东面的老洛克菲勒医院(协和医院—译者注),每周注射一次蛋白质。我的头发又开始多了起来,但我有了一次教训。我们被如此优待,却还是发生了这样的事情。那中国学生的健康又会怎样呢?我慢慢认识到这是一段全中国人民都极端困难的时期。

我每天都给家人和朋友写信,把信投递到宿舍边上的小邮局里。有一次,我正拿着信准备粘邮票的时候,注意到一个年轻学生正盯着我看。大多数中国人都会这样看着我的金头发、绿眼睛和尖鼻子,我也已经习以为常了。于是我继续粘邮票。直到我突然意识到我用来粘邮票的一瓶东西,其实是他的食物,是他放在桌上的一碗稀粥。我把自己的手指一次次地伸进去,以为是一碗浆糊。我一生中从来都没有如此地羞愧过。

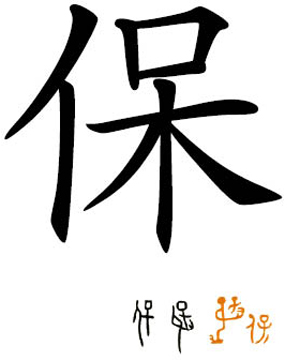

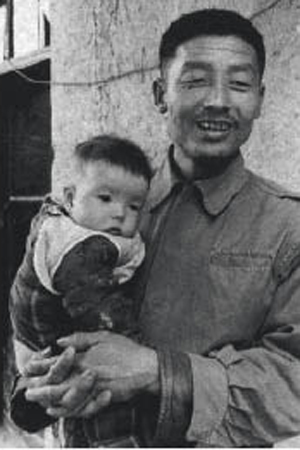

在甲骨文和金文中,我们在一部分情况下看到孩子抱在成人怀里,在其他情况下孩子被背在身后,直到今天中国人依然这样背孩子。正是“人”和“子”组成了“保”字。

寻找处处弥漫的汉字故事

我开始怀着最浓厚的兴趣观察我周围的世界。每样东西,每一个细节都那么重要。我越是认真地观察,我就理解得越多,我对汉字的理解也更深。

有一天我在北海骑车,发现老城区里,有的房子外面修了特别好看的小花圃,每次经过这里附近都让我非常享受。有一天我碰到一家人正坐在小板凳上吃晚饭。我跳下车问:“是谁修了这个花圃?”男人自豪地指着自己的鼻子说:“是我。”在相同的情况下,瑞典人会拍自己的胸脯,而中国人则是指着自己的鼻子,因为汉字的“自”最初的意思就是“鼻”,是一个鼻子的正面图,这也是因为中国人的鼻子不像西方人那么突出,所以正面图比侧面图更能表现鼻子的特征。

就是这样,几乎每一天我都会惊讶地发现汉字所传递出的中国人如何思考的信息,而这种思考同汉字所反映的现实之间是多么紧密地相关联。中国人在远古时代的日常生活—住的房子,运输的马车,穿的衣服和使用的工具,中国的自然环境—乡村,山区,河流,植被和动物,这些都可以在汉字中看到。真是太精彩了!

60年代初期发表了很多考古报告,我从中发现很多图形同汉字的原始形态一样,表达了对现实相同的看法。这些图形可以看作是被重新发现的穿越几个世纪的原型。中国文化具有惊人的连续性:在广告,大众艺术和剪纸艺术中都能发现这种连续性。我曾在山西和陕西北部的三北地区旅行并详细了解了剪纸艺术。甚至在日常生活中,总能发现那些反映和复制现实的画面形象,就像汉字的创造者们在三千年前所做的那样。

我的《汉字王国》一书只写了大字典中能找到的55000个汉字中,是很小的一部分。然而它们依然是书写语言中的主要元素,就像化学元素周期表中的基本元素一样,同其他所有汉字一起阐发出新的精彩组合。一旦认识和理解了它们,它们就不只是让你掌握了一门书写语言,更使你了解它们所折射出的中国今天的生活现实。

汉字的简化

1956年和1964年的两次汉字简化方案给汉字带来了根本性的变化,尽管汉字的简化早在1949年就开始了。很多简化了的汉字只是几百年来人们在手写体中已经接受了的写法。但是其他一些新造的或新简化的汉字就变成了单纯的“符号”,失掉了同它原始形式之间的联系。这个发展情况我认为是有问题的。许多汉字很容易混淆,而且,坦白地说,有些字长得也实在难看。

1977年发布的第二批简化字(“二简”)激起了热烈的反应,最终在1986年被正式宣布停止使用。自此以后,不断有人提出其他方案。直到最近的2009年,官方还在征求人们对修改一批简化字写法的意见。在中国(含台湾、香港和澳门地区)持续进行的争论,显示出这是一个关系重大的问题,这使得政府也格外慎重,不能轻易对汉字做不必要的改动。

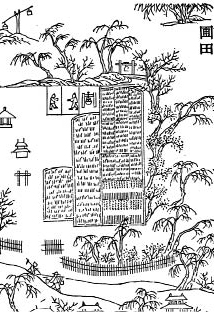

这张图表现一块长着各种蔬菜的菜园,四周有围栏和高树。有些蔬菜已经长高,另外一些还是小嫩苗。河从附近流过,人们容易感到从田里发出的宜人的芳香。从金文的“圃”字上我们可以清楚地看到菜田和围栏里的菜苗。

从历史生活中欣赏汉字之美

书写语言是一个国家传统的核心,或许是最重要的部分。它必须得到珍惜和保护,必须受到最深的尊重。世界上没有一个国家像中国那样拥有如此悠久和持续的传统。人们不仅应该学习,还应将它用一种方式呈现给年轻的一代,使得他们能够真正地理解自己文字的重要性,并欣赏它的美感。

要达到这样的目的,依我看来,成功的教育必须不仅包括机械地教导学生笔画顺序和无止尽地重复,还应该包括尽可能多的关于中国文化历史的教育。不仅是知道历朝历代的年份和皇帝名号,还要知道考古发现所告诉我们的中国古代成百上千万的人们的日常生活,他们建造的建筑,制造的精美瓷器,整个的哲学传统,美学和文学世界……这些学习必须同汉字联系起来,因为他们构成了文化的心脏。这是一个宏大的任务,但是在长远来看是完全必要的。

作为一个外国人,我可能会发现一些中国人看不到的东西。在我成长的瑞典社会里,孩子们一直可以在一个广泛的领域里选择学习的内容,而不只是在一个专门的学科上。在过去差不多10年的时间里,我的研究集中在艺术史、通史、语言学和古代汉语领域,交叉学科的训练给我一个开阔的头脑。在一定程度上,并不只是从语言学,而是许多其他途径,帮助我了解中国文明和汉字,让我发现了一个令人惊喜的宝藏!在超过15的年写书过程中,我在对奇异事物的发现中,体会到了无尽的喜悦和惊奇。

但是,我也注意到一个被忽视和贬低的情况,或许可以称之为对汉字的歧视—汉字被当作过于复杂而又过时的文字。《汉字王国》在1998年由三联出版的时候,出版社在北京开了一个漫长而紧张的会议。一群年轻人对汉字表达了他们强烈的不屑,并建议大家都转而使用英文。我强烈反对这个观点,并指出这会导致他们对自己历史和社会知识的缺失,并试图向他们解释汉字之美—但这些都不管用。他们认为,中国汉字彻底过时了,是现代化的障碍,应该彻底废弃。

这个情况现在已经改变了。没有人再说中文应该向英文靠拢。反之,全世界都要学汉语,但前提是,中文语言机构无论是在国内还是国外,都需要改革。

最后我确实认为中国政府必须更密切地关注当下的书写语言。譬如如何处理那么多从外国传入的新单词和新词组?这确实是个棘手的问题,但对中文书写语言的未来繁荣而言,确实是个关乎根本的大问题。