面对公众

日本特约记者 小山Hitomi︱采访 艾未未 | 口述

森美术馆 | 图片提供

时间:2009年7月25日~11月8日

地点:日本东京森美术馆 艾未未出生于北京,是中国现代诗坛的代表诗人艾青的儿子。他在文革时期曾被下放到新疆,从上世纪80年代起在美国纽约生活了十多年,90年代回到中国。他不断探求艺术、社会、世界和人类的关系,有时对各个领域发生的事情表示怀疑,有时候又通过自己的行动引起人们的注意,不断地运用各种媒介来表达自身的思想,也许可以说,艾未未的创作生涯从他诞生时就已经开始。

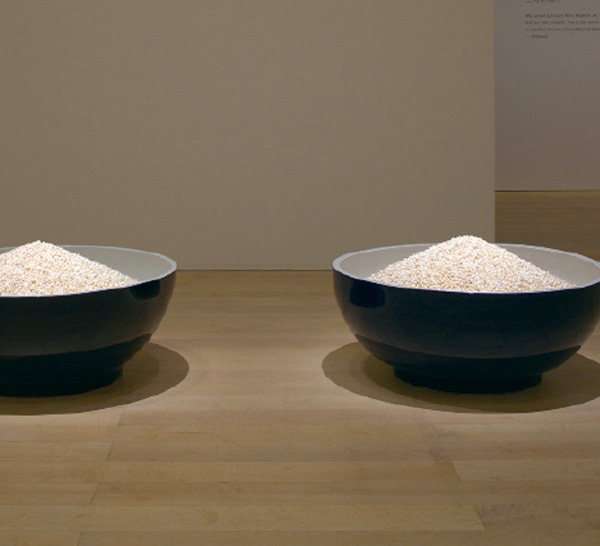

艾未未《Bowl of Pearls》,装置(材料:珍珠和瓷器) 艾未未在中国还没有举办过个展,目前正在东京“森美术馆”举办的大型个展可以说集成了艺术家从70年代开始的创作。森美术馆的总策划人片冈真实女士认为艾未未“虽然是中国的艺术家,但是他的创作超越了国家和政治,也摆脱了原有的束缚,所以他是罕见的艺术家。”艾未未则声称:“我自己希望作为一个艺术家自由地表达,而且想维护自己表现的权利。这种想法是我的创作核心。”

起因于何? “起因于何?”是我这次个展的名字。我觉得我们在做任何一件事情、做任何一件作品的时候都在考虑一个问题—它源于什么?起因于何?这既是一个问题,也是一个争论。关于这个问题的回答有不同方向的指向,涉及不同的范围。 我觉得人类是很特殊的物种:一方面他们追求尽善尽美,极力完成对自身的认识,另一方面他们又是动物界中最困惑和最绝望的物种。人类的一大特征就是既能看到可能的未来,又留存着对历史的记忆。这种感受所产生的对世界的理解恰恰与人类文化本身相矛盾,甚至相悖。这些矛盾体现在个人与权利、主动的认识与被动的接受,以及强大的求知欲、表现欲与现实的局限性之间。因此,我们已经很难用一种通行的理论和美学去概括所处的这个时代了。 生于中国

中国文化的发展与中国近年在经济和社会上的变化是不相匹配的;中国社会潜藏着的巨大的文化需求和目前的真实状态也相互矛盾,甚至令人不安和痛苦。我曾说过,“对今天的艺术家和知识分子们来说,最重要的是自觉地承担社会责任。

应该要明确自己的精神,寻找自己的表达方式。”这里说的“社会责任”是指无论何时,艺术家都具有维护自由表达权利的责任—“维护”本身就是一种表达,否则我觉得艺术就不成立了—这种觉悟和行为与艺术产生的过程是一体的。 博客的影响力

我坚持每天写博客,因为我的思考和我的艺术密不可分,区别在于有些思考通过形体完成,有些艺术通过思考完成。很多问题通过作品本身的语言很难涉及更广泛的公众,但是通过我的博客语言可以影响到这些人。所以我觉得写博客是我应该做的工作的一部分。在今天的社会,任何对他人的语言或者说思想进行限制的行为,都只能证明自己是多么无能并且缺少改善的勇气,甚至缺少让社会走向更加完善的愿望。 文化的公众行为

我试图通过最简单和最直接的方式来表达自己的作品,但必须是艺术的方式。当然艺术家和普通人在美学的层面上有着不同的出发点,我作品中的意义很难被一眼就看出来。 我觉得做艺术家需要不断地工作,不断地展示才可能使他的思考逐渐被认可。公众当然也需要付出某种努力来了解艺术家的思考。中国的公众可能需要一个文化启蒙的过程,因为他们在思考时缺少一些最基本的支点,而我觉得这些支点是现代文化领域中必备的。 我的作品包括《童话1001》等使很多人产生了一种参与感。我认为文化同样是公众行为,是一种公用的财产,它是社会产生的根源,也与公众发生关系。所以我觉得艺术工作本身应该吸纳更多人参与进来。 我的艺术来自于矛盾

我曾经说过,“我偶尔要提问历史、人生和政治史的每个瞬间。只要有一件事情就能改变我们的视点。艺术的快乐就在这一点”。我觉得艺术对社会的意义在于它在寻找一个可能性,一种通过改变个体的看法来让世界发生变化的可能性。 我所有的创作都是在矛盾中获取一个起点或可能性。如果没有矛盾,我就不需要去创作了。我毫不否认我的创作中具有不可回避的困惑,这也是我自己必须面对的问题。 |