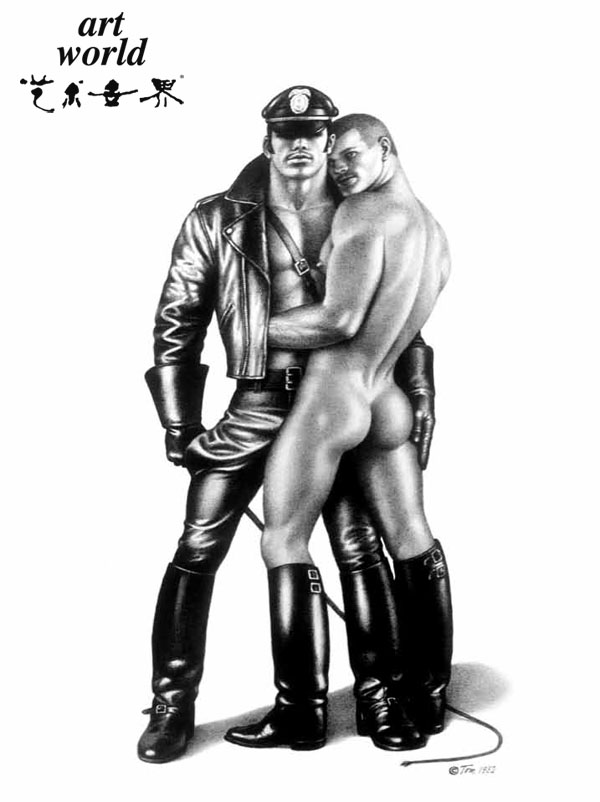

《父亲日》(Daddy's Day),1982 © 1982 Tom of Finland Foundation

谭昉莹|编译

当“芬兰的汤姆”(Tom of Finland)意识到社会对同性恋者的排斥之后,便开始悄悄绘制男同志自由享受性爱的手稿——一切仿佛是命中注定。

汤姆在作画时一定把他们装在了脑中,这一点他们深信不疑。汤姆希望通过那些具有强烈男性性征的形象,使这些男人打破守旧的观念,不再对自己产生怀疑。

也许,从来没有人做到像汤姆那样,通过“同性恋等于美好”如此简单的一条信息,让世界发生了重大的改变。

我清楚地记得自己第一次深深迷恋上一个男人的场景。他是我家附近农场上的一个工人,长得很矮但肌肉很发达。他的名字“Urho”在我看来也起得非常贴切。

这个词在芬兰语里意为“英雄”(Hero)。虽然我已经记不清自己当时为什么对他如此着迷,但我仍记得自己在夏日的午后躲在草丛中,偷看他裸着上半身在小麦田里劳作。

——“芬兰的汤姆”

1920 年 5 月 8 日,图克·拉科松南(Touko Laaksonen)出生于芬兰的科林那。由于“Tom”的发音与“Touku”相近,所以,1957 年的春天,当他的绘画作品开始发表时,他也就成为了“芬兰的汤姆”。

汤姆的青少年时期在芬兰西南角的科林那度过,那里到处都是纵横交错的小麦田,而那些大面积的农田则意味着众多农夫和工人日以继夜的劳作。汤姆每天就生活在这群人里,并在之后的创作中不倦地刻画出他们的形象。他目不转睛地观察着这些肌肉健壮的劳动者:他们大笑或者大吼时的嘴巴模样;他们摇晃着那满是泥巴的靴子的样子;他们被汗水浸透的衣衫、磨得破旧的裤子如何在裆部折皱在一起。

这些芬兰乡村男孩其实与其他地方的男孩没什么两样,在长时间的体力劳动后他们依旧精力充沛,互相摔跤打闹。他们也喜欢在太阳微微露脸时便脱去上衣开始工作,任汗水在赤裸的肌肤上隐约闪烁。而这些男性便是汤姆一生都在描绘的对象:高大、纯朴、充满肉体感的男人。比起自己的大鸡鸡,他们更为自己的肌肉感到自豪,可以轻易地挑逗起别人的性冲动。对于汤姆而言,这样的冲动也极为重要,也许仅仅通过一次握手或者一个拥抱就能取悦自己,让自己很快地忘记所有的愤怒或不悦。他们是真正的男性,男人中的男人,也是汤姆世界中的男人。

我开始意识到自己有同性恋的倾向是在第二次世界大战爆发之前,那时候同性恋活动在大部分国家还都是被法律禁止的。我遇到的那些男同志通常都会有自卑的心理和强烈的负罪感,感觉自己低人一等,始终没有权利享受自由的性爱。在我看来,这是一个非常不公平的现象,但我其实也不得不隐藏自己的欲望,也许正可以借此契机,我开始创作一些幻想中的自由而快乐的男同性恋者。不久之后,我开始在创作中故意夸张处理画中人物的男性特征,让人们知道男同性恋者并不是别人口中那种“该死的同性恋怪人”,男同性恋也可以和其他男人一样非常帅气、健壮,充满着雄性气质。二战时期,我应征加入芬兰部队,和那些芬兰、德国士兵有过的疯狂的性爱经历让我对穿制服的男性极为狂热。这种热爱,一直在我的生活中延续,甚至在我的绘画中不断出现。好几年里,我都处于秘密作画的状态,仅仅是为了满足自己的幻想。不过,我最终还是将这些画作给了其他人看。1957年,当时世界上少数几家男同性恋杂志的洛杉矶《体格画报》(Physique Pictorial ) 刊登了我的画作。在那之后的几年中,我开始认真地训练自己的绘画,争取做到细节如相片般真实,让画面更有生活气息。

我知道,至今为止仍然有很多人因为不同的理由而无法接受同性恋的存在,但我也知道,在这个世界的其他角落还有很多人正分享着我的这些作品。

——芬兰的汤姆

二战时期,原本正在广告学校上学的汤姆便应召入伍,开始接受一些部队的基础训练。虽然,“芬兰的汤姆”如今已经以狂热的制服爱好者而闻名,但他自己第一次穿上军装制服的时刻仍值得纪念。基础训练最初的四个月间,整个芬兰处于疯狂的备战状态,激烈的训练也让汤姆根本没有时间细细打量镜中穿着军装的自己。而且,事实也并非他所想的那样,他回忆道:我从来不会忘记自己的第一套制服,一点儿都不合身!紧身上衣上已经有了几个补丁,而裤子又特别短,靴子和裤脚间露出了一段我毛发浓密的腿!

对于年轻的汤姆而言,穿着二手的、极不合身的军装实在是段令人痛苦的经历。在他的脑海中,通过紧身衣着而传达出来的男性形象是极为重要的。所以,战争时期惨淡的经济让汤姆的第一次性爱经历也变得不顺遂。

到了 1956 年,虽然美国著名的同性恋杂志《体格画报》在美国和欧洲的大部分城市中心都可买到,但汤姆并没有机会看到这份杂志。因此,当汤姆的一个芬兰朋友将几期画报过刊带给汤姆时,他瞬时惊呆了,尤其是看到由美国男同性恋艺术家乔治·昆登(George Quintance)绘制的封面后,他说:“我那时都不敢相信自己的眼睛!竟然有人能如此自然地画出那么英俊的男人!我也想要学习如何画出那样的作品!”由于当时还没有丙烯颜料,汤姆既没有接受过正规的绘画训练,也没有足够的时间来进行学习,所以他决定先以铅笔作画开始。

虽然汤姆知道自己的画作还没有达到那么高的水平,但在受到朋友的鼓舞之后,他还是将一些自己觉得在审查制度允许范围的作品寄往了美国。在美国《体格画报》的办公室里,编辑们看到了汤姆的作品后,便立刻开始着手安排在下一期杂志上刊登他的作品。

我知道,我的那些小小的“肮脏绘画”永远都不会挂在卢浮宫的主要展厅里。但我想说,“当”或者是“如果”我们这个世界开始能够接受所有不同形式的爱的时候,我就会觉得满足了。到那时,我也许就可以在某个小空间里拥有一块属于自己画作的展出地方。

——芬兰的汤姆

70 年代,“芬兰的汤姆”的作品终于迎来转机,开始有机会展出。汤姆曾把自己的作品称为“肮脏的绘画”,但于他而言,最重要的事情实则是可以在不用对公众道歉的情况展出自己的作品。在这个以大写“A”为开头的艺术界里,无论以何种艺术形式出现的、过于强调情欲的作品似乎都会备受争议,而那些勇敢地以“性”作为题材创作的艺术家们,往往也会受到学院派人士的敷衍对待。

汤姆在同性恋圈中的风靡,也开始为他在正统的艺术世界中累积了不少正面的关注。不少执着而有勇气的艺术刊物,如著名的芬兰杂志《Image》以及美国的《Connoisseur》都撰文报道了汤姆的作品,不少影像纪录片也随之推出。

1991 年 11 月 7 日,“芬兰的汤姆”去世。他曾要求死后不举行葬礼,但可以举办一个个派对,就像他画里常出现的派对场景一样,人们欢聚一堂,尽情地享受一段美好时光。于是,在汤姆死后真的出现了一场名为“TOM's Bar”的狂欢派对,而这场活动如今已经成为每年“芬兰的汤姆”基金会的固定项目,以纪念汤姆和他的志愿。汤姆总是期盼着将绘画技术锤炼到一个真正的艺术家的境界,让画面能够克服语言的隔阂来告诉世人:所有他笔下的男人都是受到自然界公平的对待,是自豪的、有性欲的且形象分明的。男同性恋者都应该是快乐而完整的,更不应该为自己感到羞愧或有负罪感。

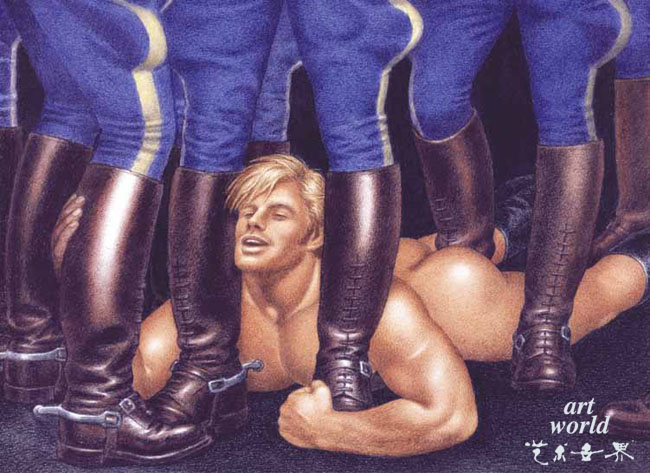

《骑警》,(Mounted Patrol),1982 © 1982 Tom of Finland Foundation