李宏宇 | 图文

李宏宇,《南方周末》文化记者,主攻电影及当代艺术报道。

“有没有人能看完双年展上的所有展览呢?”离开威尼斯的时候我想过这个问题。连续用两个半天、两个整天,总计近30个小时穿梭在威尼斯的岛屿之间,我看过了主题展“制造世界”、大约20个国家馆(总共有77个)、5到6个平行展(总共有44个)。结局是腰酸腿疼、神经麻木,决定结束观展的这一天睡了12个小时。“看完所有展览”当然是不切实际的设想,真要做到的话,除了要有足够的时间(也意味着足够的金钱,因为咖啡虽然便宜,旅馆可真是贵)、充沛的体力、强韧的神经,恐怕还必须患有相当程度的强迫症才行吧。

作品本身已经是海量,这种情况下,本能地会对使用海量材料的装置作品格外抵触。比如主题展里喀麦隆艺术家帕斯卡尔·马汀娜·塔尤(Pascale Martine Tayou)的《人类》,在近400平米的空间里几乎搬来一整个村落。另一位非洲艺术家把自己的生活物品,从外衣内裤到饰物书报,一股脑罗列在主题展馆的几个零碎空间。芬兰国家馆只有一件作品,但却是一个袖珍的“消防博物馆”,从作者收集的各种玩具消防车、冷战时期的消防宣传海报到真正的消防头盔、防护服,怎么也有上千件“展品”。光是辨识这些作品的组成成分,已经是可怕的任务。作者做一件艺术品,当然是有自己要表达的东西,而且非这样的语言不可;我承认不能从容地细览这类作品固然有自己的问题,但还是觉得这么干对观众不够友好。

当然,站在艺术家的角度想想,他们也够不容易的。美国馆获得国家馆金狮奖,做的是布鲁斯·瑙曼(Bruce Nauman)的作品回顾,瑙曼为了给展览做一件新作品,也头疼了很久。他在一个采访里说,自己每天都在想该做什么,星期一过去了,星期二又过去了……最后他做的声音装置,基本上就是各种声音在念“星期一”、“星期二”……

德国馆只展出一件作品,偌大的一正厅两侧厅里摆了长长的两排橱柜,松木光板,没上油漆,也没有任何别的设备,只在一排橱柜的顶上蹲了一只猫的标本,嘴里咬着一团稿纸。作者是英国艺术家利亚姆·吉利克(Liam Gillick),作品的动机来源就是他在自己的厨房里花了几个月时间思考一个艺术表达的问题:谁来说?对谁说?凭什么说?陪着他的只有他儿子养的猫,并且总是打断他思考。他琢磨的问题倒是挺不错,但要是不耐心看完作者阐述,谁知道他在想这个?

直指政治话题的作品当然很多,比如波兰馆的作品谈非法移民的处境(门口墙上还引了汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)的语录:“游民代表着一个民族的先锋”,不免让我觉得戏有点儿过),俄罗斯馆一件装置用人血、柴油、卢浮宫那尊胜利女神的复制品来讲车臣战争,巴勒斯坦的艺术家当然要谈中东问题,台湾馆的影像作品抱怨冷战后的台美关系或者再谈移民问题—台湾的南亚移民、美国的福建移民。倒不是说没有意义,艺术家怀揣社会责任感当然好,只是看多了之后,总感觉这样的艺术像是循着某种规则、套路,而且背后受着某种艺术之外的力量的驱使。

中国馆在走出去之前,国内艺术江湖好像已经小小地炸锅,无非为了此次的策展人究竟有没有资格主持这桩代表中国当代艺术出去亮相的大事。这不太像艺术家应该讨论的事,当然也说明了挣面子心态在奥运过去之后仍然常驻国人心间,艺术家也是人嘛。受到唱衰消息的影响,我对中国馆没抱什么期望,看下来感觉反倒还不错。

曾梵志的装置“书库”、何森的“太极世界”还是在把玩“中”与“西”的关系,或者自己在这种关系中的尴尬;刘鼎“艺术商店”的新作品想要反当下社会的潮流而动,制造一个艺术品价值体系的乌托邦;邱志杰的“多米诺骨牌”不怀好意地影射“小牌推倒大牌”的政治图景;方力钧的小金人藏在黑暗角落,茫然望向未知的、无助的空间。“见微知著”也是聪明的主题,从艺术家的思考与行动,当然能够看到中国社会状态的时代写照。另两位艺术家,曾浩和何晋渭的作品,不予置评是因为略感不知所云。不知所云也许并不代表不好,主题展里意大利艺术家罗萨·巴尔巴(Rosa Barba)的16MM胶片影像装置说了:“我们应当尽快忘掉‘明白’和‘理解’这样的念头。”

虽然谈不上有什么令人眼前一亮的表现,鉴于中国当代艺术自几年前价格高涨,创作反倒一路走软,这些作品已经算是够体面了。惟一觉得遗憾的是,中国的作品都是苦哈哈的,皱着眉头心思沉重。固然是应对了眼下的社会现状,但完全没有别的视角、态度和方法(比如黑色幽默的、嬉笑怒骂的,哪怕超然物外的),

感觉还是没有耍开。这是为什么呢?

所以虽然一位同行给香港馆白双全的作品扣上小资情调、自恋之类帽子,我还是告诉她我很喜欢。白双全的大多作品属于行为吧,比如整夜守在一幢居民楼下,等待楼里的人全都睡去,然而最终等到天亮,还是有一间屋的灯光未熄。又比如没有任何约定,随便找一个地方等人,某次在九龙塘地铁站,居然真的碰上两年未见的大学同学。可以说这些是小情调,是自恋,但我觉得一来这位艺术家的风格非常香港,其次,他很自在,你能感受到他在做这些“作品”时候的自得其乐,一点也不“累”。

印象深刻的作品当然还有,比如阿根廷艺术家托马斯·萨雷切诺(Tomas Saraceno)的《丝状星系》,中国艺术家储云2006年的装置《星群3号》,平行展“无条件的爱”里俄罗斯艺术组合AES+F的巨幅环幕影像《特里马尔乔的盛宴》,已故巴西艺术家Lygia Pape的《TT·IA 1,C》。不过最终,冰岛国家馆的一件影像作品,荣膺今年威尼斯双年展上我花最多时间观看的单件作品。

五段视频同时投影在五块银幕,都是一镜到底的固定长镜头和现场录音:同样的两个人,在洛矶山脉冰天雪地的不同场景,分别演奏不同的乐器,钢琴、木吉他、电吉他或者架子鼓。每个画面的声音只单独地由银幕上方的扬声器播放出来,但是五段声音完美地配合成一首歌曲。整个视频有30分58秒长,我进去的时候赶上一个尾巴,心甘情愿等到再次开始,站着看完整遍“演出”,总共用了有40分钟。一是音乐非常美,一是惊讶于技术上如何实现如此滴水不漏的同步与节奏匹配;最重要的,我没觉得这个作品有什么学术上的刻意追求,也没见作者影射冰岛这个国家的破产究竟是为什么。他们就是玩一样东西玩得很投入,而且玩得很漂亮。

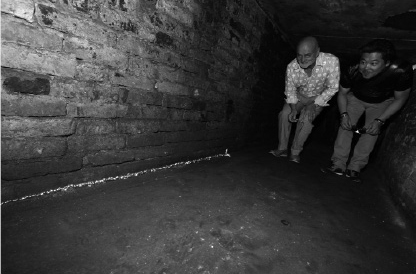

收藏家希克和中国馆策展人卢昊一起在艰难地看方力钧的作品