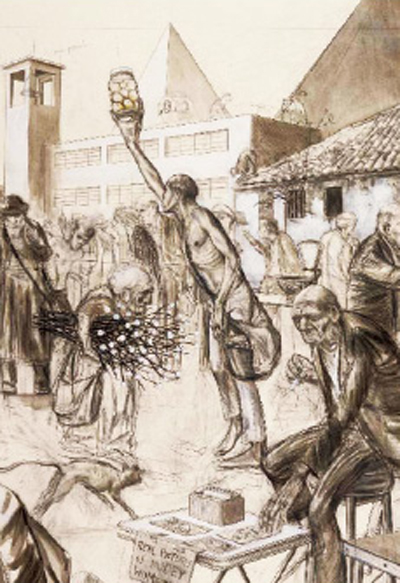

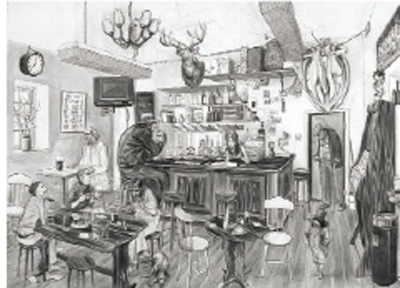

尼古拉斯·波瑞德(Nicolas Bourriaud)|文 毕澜潇|译 英国Parasol Unit美术馆|图片提供 2004年,查尔斯.艾弗里(Charles Avery)开始着手绘制一幅理想世界的地图。在那里,到处都是奇异的山川、陆地、生物,以及千奇百怪的生活习俗。接纳不胜枚举的哲学问题和新奇观点,是这个世界所承担的使命,也是这个怪异世界的神圣化身。 就在半个世纪以前,怀着同样的疯狂理念,马塞尔.普鲁斯特(Marcel Proust)在构思他那本最著名的《追忆似水年华》时达到了他创作生涯的巅峰。这一创作计划甚至彻底颠覆了他对人生的理解。威廉.福克纳(William Faulkner)在绘制约克纳帕塔发镇(Yoknapatawpha)地图的过程中也经历了类似的体验。 在经历过这些特殊的体验后,艺术作品在艺术家们灵感的触发下大量涌现。原创、独创,以及预设的观念,成为20世纪60年代艺术的一大特色。伊夫.克莱因(Yves Klein’s)举办“虚空”展览;约瑟夫.迫伊曼(Beuys)在经历了离奇的坠机事件和得到一个西伯利亚部落的搭救之后,发现了萨曼主义(shamanism);丹尼尔.布罕(Daniel Buren)决定使用宽度为8.5厘米的布条作为他独特的“视觉工具”;罗曼.欧帕尔卡(Roman Opalka)使用按顺序排列的1到无限的数字创作他的第一幅油画;阿拉戈西尔.波蒂(Alighiero Boetti)移居阿富汗进行创作;甚至还有安迪.沃霍尔(Andy Warhol)的那句口头禅“我想成为一台机器”。由此可见,这一时代是艺术家与“结构”结缘的时代:在创作物品或任务之前,艺术家们往往预先确定他们的理论和形式的原则和基础。

可惜这一艺术表现手法在今天虽然尚未绝迹,但肯定已经不再时兴。越来越多的艺术家更倾向于采用“涂鸦”的手法,即故意将不相关的事物通过某个主题或批评观点联系起来,或让作品摆脱特定环境的束缚,另辟蹊径。这也许可以解释为什么查尔斯.艾弗里的作品那幅看似怪异的作品背后,蕴藏了一种浑然天成的永恒性。或许,怪异正是永恒世界中不可拆解的重要拼图。 |