卡罗琳·克里斯托夫-巴卡捷夫(Carolyn Christov-Bakargiev)|文 栾志超|译 卡罗琳·克里斯托夫-巴卡捷夫,艺术史学者和策展人,1957 年生于美国,父母是意大利人和保加利亚人。

卡罗琳著有《贫困艺术》(Arte Povera ),作为独立策展人,她活跃于多个国家。

2008 年,卡罗琳被任命为第 13 届卡塞尔文献展艺术总监,她是文献展历史上第二位女性艺术总监。

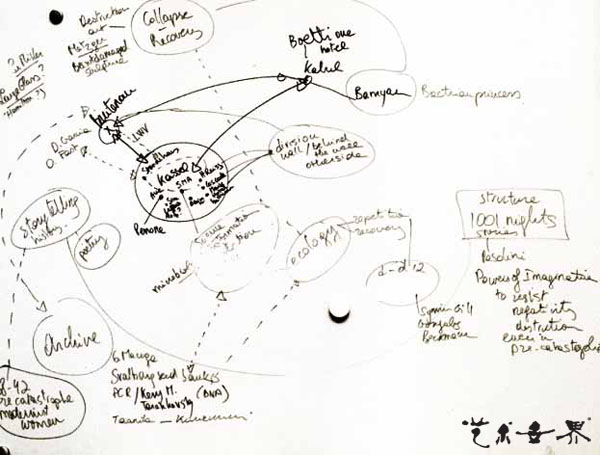

第 13 届卡塞尔文献展致力于呈现艺术研究和各式想象。这些研究和想象探索与理论相关,但又不囿于其中的信仰、物质、事件、象征及积极有效的行为实践。

在此涉及的领域中,政治与一种感性、生动且现实的关联密不可分——这一关联产生于当前正在科学和艺术领域中进行的各类研究同古今的各类知识之间。第 13 届卡塞尔文献展怀揣一幅整体、且抛弃逻各斯中心的愿景。这一愿景是对坚信经济增长这一顽固信仰的怀疑,能够在认知创造宇宙的万事万物——包括人类本身——的作品和实践中得以发现和体认。

在卡塞尔举办的展览立于一地,同时又呼应各方。

第 13 届卡塞尔文献展基于一种空间与时间上显而易见的同时性,通过四个主要地点来运作。这四个地点与人们,尤其是艺术家和思想家当前所处的境况相联系。第 13 届卡塞尔文献展无意对一个人所处的各种境况纤毫毕现,而是意图让各种境况在交互间获取自身的意义。在此次展览的精神空间与物理空间中,有如下四种境况:

——舞台。我扮演一个角色,我是一个处于再表演中的主体。

——受困。我在人群之中,我被他人包围。

——希冀或者乐观。我满怀梦想,我是有所期待的梦想家。

——默想。我退隐,我选择远离他人,我沉睡。

以上四种境况与四个地方相关,它们分别是卡塞尔(Kassel)、喀布尔(Kabul)、亚历山大(Alexandria)/开罗(Cairo)和班夫(Banff)。这四座城市是第 13 届卡塞尔文献展物理上和概念上的举办地,也是对现象的空间化。这种空间化中蕴含着四种境况,又将这些地点与境况间产生的关联模糊化。然而,这些关联本身又在不断地变异和重叠。

每一个地点都是一种心理状态,同时又以一种特殊的方式和时间相关——当默想使时间暂停,舞台则使此时此地、永远的此在生出一种生动且鲜活的时间感;当时间在对未来的期望中流淌,当时间永无止境地向未来开放,受困之感则压缩时间,直至我们的身边除了生命的各要素,已然别无他物。

在这四个地点,艺术家、艺术品和事件同时上场。

第 13 届卡塞尔文献展的展览场地不仅包括往年的弗里德利希博物馆(Fridericianum)、卡塞尔文献展展厅(Documenta-Halle)、新美术馆(Neue Galerie),还增加了其他一些展览场地,以呈现物理、心理、历史和文化等不同领域和现实。这些场地包括用于自然和技术科学领域展览的场地,如自然史博物馆(Ottoneum,建于 1603-1606 年间,德国第一座剧场建筑,如今是一座自然历史博物馆)和橘园(Orangerie,建于 1703-1711年间,如今用于和天文、物理相关的展览);还包括巴洛克式的卡绍公园(Karlsaue Park)中的一些小场地。这些小场地在保有各类要素独特性的同时,还将它们在空间上融合在一起,从而呈现出一种独特的亲近感。公园的对面是一片工业区。前中央火车站(Hauptbahnhof)就坐落在这片工业区的前面。中央火车站曾经是卡塞尔最重要的火车站,如今则仅用于当地的交通运输。它是一个反乌托邦的空间,曾经与为 20 世纪的国家社会主义政权生产军用坦克的大工厂紧密相关,如今仍然和工厂毗邻而居。第13届卡塞尔文献展还在各种各样的“资产阶级”空间中展出。这些空间属于另外一个体系,远离主要的展览场地。它们还在正常使用,或者从另一个角度说,已经被遗忘,被从记忆中“抹去”了。

第 13 届卡塞尔文献展在空间上,或者说定位上发生了转变。这次卡塞尔文献展在强调物质空间重要性的同时,也希冀能够脱离地点位置的局限,创造出差异、局部的视角。在将地方历史和地方现实同整个世界、整个世界的现实相连的不同层面上,第13届卡塞尔文献展展开了一次对“微历史”的探索。

|