王頫|文

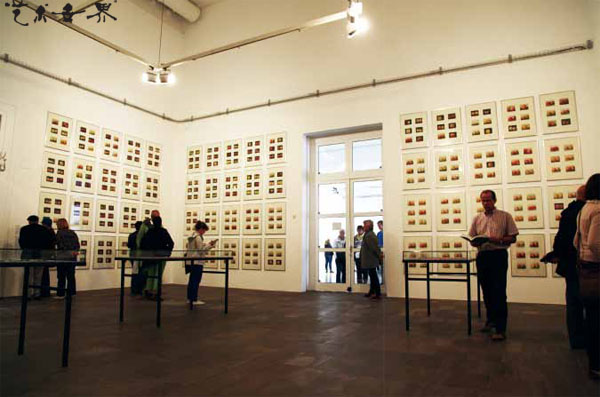

科宾尼安·艾格纳,《不同的水果(苹果)》展览现场,刘祯辰|摄

在德国卡塞尔每五年举办一次的国际性艺术展卡塞尔文献展,在世界当代艺术舞台上有着举足轻重的作用。特别是在第 7、8 届展览上的德国艺术家博伊斯(Joseph Beuys)和在保加利亚出生的美国艺术家克利斯托(Christo)等艺术家的强劲的作品,在全球范围内确立了卡塞尔文献展在当代艺术世界的领先位置。博伊斯倡导的“扩展的艺术概念”冲击到了当今社会生活和政治领域中,使其融为一体。这一冲击到目前为止,对西方当代艺术依然强劲有力,影响深远。

今年 6 月 9 日开幕的第 13 届卡塞尔文献展,除了与以往各届一样设立了 100 日的展期,它也有很多独有的风格。往届的展览特性及其作品通常体积及容量较大,很有力感量,特别是有很强的政治性。我作为一位在德国生活多年的中国人,明显感到今年展览的特性恰恰相反,若用中国传统画论的形容方式,可称其为“疏可跑马”。这“疏可跑马”的特性在很多作品和展览场地里,是由“气”、“空”及“绿”的方式来展示的,体现了当今世界绿色环保及国际化和全球化的思考趋势,以及关于“空和无”的非西方传统思维方式的哲学概念在当代艺术中的引用。在这点上也恰恰是博伊斯对艺术概念扩展到社会生活领域和人文主义精神的延续。

我有幸参与这届文献大展的布展工作,从 5 月 2 日起,历时七周。由于我此次布展的工作性质是负责灯光设计,我对几乎所有展览作品和场地都有直接的接触,因此对展览的整体了解较为全面而深入。当然对很多主要作品真正领略到其深意,还是需要一定时间去揣摩,不是马上可以理解到的。所以当时我给自己提出了很多疑问,可没有马上找到答案。在文献展开幕式上我巧遇一位瑞士收藏家,他问我是否可以给他介绍一些特别值得一看的作品和展览场所,当时让我为难了一下。我的回答是:“这也恰恰是我给我自己提出的问题。”也就是说,对这个展览需要有更多时间和利用另外一种方式去观看它、思考它、了解它。当我离开展览,离开卡塞尔之后,越来越清楚地感觉到这个展览是很有新意的。这也正是本届卡塞尔文献展的主要策展人卡罗琳·克里斯托夫-巴卡捷夫女士的主导思想体现之一,她在筹备文献展的早期演讲中首先提到艺术的研究和对表现形式的想象力,积极主动和材料选择,现实生活的具体化及其理论上的深入探索等议题(引自《Aus Presseinformationen》,2012 年 6 月)就我个人的理解,要真正做到对艺术研究和深入探索,就必须放开视野,更新观念,不带先决条件地思考和领会。我决定再回到卡塞尔,以一个观赏者的身份去感受这届文献展。

让我印象比较深刻的是在中心展览场地弗里德利希阿鲁门博物馆,在它第一层楼几乎所有的大展厅里都是空荡荡的。很多我认识的观展者向我提问或者抱怨,策展人怎么敢把最重要的展厅如此空置。但当人们走过门厅时,可以明显感受到袭身而来的穿堂风,通透到两边敞开的大门。大部分观展者们没有意识到,这习习凉风就是艺术家所要展示给人们的作品。作品的创作者是 1976 出生在英国出生的瑞恩·甘德(Ryan Gander),他的作品不需要人们能看到实体,而是得动用另外一种感官去体验它,去感受它,然后再去思考它。这是这次展览中很有代表性的一件作品。作为参与布展的人,我有一个小插曲和读者分享一下。我知道在弗里德利希阿鲁门博物馆建筑物的内院里,紧贴着墙壁装置了两部巨大的吹风设备。但在这件作品试用时,曾由于风力过大而导致场地某处墙壁出现大裂痕的情况。经过调试,作品最终达到了可以让人们身如临风的效果,也保障了展场的建筑安全。

这届文献大展规模很大,以传统的弗里德利希阿鲁门博物馆、文献展展厅、新美术馆、自然史博物馆为中心,一共有 15 个展览场地散落在卡塞尔这个城市的各地。从文化火车站到 C&A 服装商店,还有二战遗留下的防空洞皆变成为展览场地,依据艺术家及其作品的特色和内容来专门挑选特殊展览场地是关键因素。除此之外,在卡绍公园里还有 23 个专为本届展览建设的木质展亭,各自相距 70余米到 400 余米不等。这次参加布展的人员大概 350 人左右,其中绝大部分人都是专业院校毕业的艺术家,他们自身都以艺术创作为主要事业,并且生活在柏林等德国城市。他们中的许多人也多年参与柏林国家博物馆群的布展工作,具有丰富的布展实践经验和对艺术作品的赏识能力。这就使得我们在布展期间能够互相交流及互帮互助,在极其紧张的条件下依然顺利地工作。

我和两位朋友承包了整个卡塞尔文献展的灯光布置设计。我们这个团队在柏林已有过多年灯光布置设计的经验,工作过的展馆包括汉堡火车站当代艺术美术馆、新国家画廊等多家国家级别的博物馆。基于多年默契合作,我们能从多方面和整体思考方向上,乃至对具体的敏感小节的处理手段以及对不同材料的选择和运用上,都很快找到较为理想的解决方式,可谓配合得游刃有余。在这次项目的合作中,由于展览场地数量很多,我们便分工负责。由我单独负责的场馆是弗里德利希阿鲁门博物馆,自然史博物馆和卡瑟琳娜医院(Katharina Hospital)。作为艺术家的我,除了集中精力搞自己的创作,时而也为博物馆搞设计灯光布置,我对这项业余爱好兴趣十足。特别是在给优秀的展览和作品做灯光设计时,仔细思考场景的气氛,色彩的显示,肌理的凸凹……此中乐趣无穷。理想的灯光布置对于展览作品起着极其重要的作用:很多绘画、雕塑和组合装置作品都需要特定的灯光烘托,才使作品的真正艺术效果在特定的场所里尽可能充分发挥出来。这是单靠一般日光灯照明远远不能达成的独特效果。另外,灯光布置工作无比优越之处就是,我可在所有观众入场前,独自一人静静欣赏每一件我喜欢的作品。

这次卡塞尔文献展邀请的艺术家人数也是历届之冠,总参展人为190 人。因此在为很多作品布置展场时,经常出现调整更改之事,需要临场应变的几率相应增高,某些艺术家的要求也很“独特”,造成一些不必要的麻烦,这也是导致此次展会的开销远远超出原计划的重要原因之一。展览从去年年底开始筹办,真正紧锣密鼓的工作是在今年 3 月份到 6 月份期间。就我所知,仅仅在 5、6 两个月的开销就达到了 800 万欧元,有时也真是花钱如流水。当布展工作量超大,很多作品难以在同时布置之时,卡塞尔文献展组委会的负责人曾提议是否需要增添更多的帮手,经费开销不需多作顾忌,

最重要的是确保展览能如期开幕,为了这一目标真可谓不惜财力呀!虽然经费有保障,我们还是担心新加入的队外人员,工作不熟炼,配合不默契,最后还要自己再作调整,导致事倍功半,所以我们谢绝了负责人的好意。这样我们就必须将工作量增加到每日 15-17 个小时。在开幕式的那天,当观众们从正面入口涌进展览大厅之际,我们在二楼的展厅里才刚刚将最后的作品匆匆布置完毕,在灯光升至空中的同时,我们赶紧收拾工具材料,从博物馆后门撤出。真是惊中有喜,心中充满万分自豪呀!

这次布展工作中很值得强调的一点是,我们的食堂非常理想,正餐和晚餐都是高级餐厅的水准,质量非常高,不限量,饭后甜食蛋糕、水果咖啡供给不断;住宿安排也很周到,所以我们工作情绪都很高。

我还想特别介绍一位我很感兴趣的艺术家及其作品,这组作品位于弗里德利希阿鲁门博物馆二楼的中心展厅里,也就是我们在开幕前最后的一秒钟布置完毕的那一间展厅,这组作品看似寻常,是画在大约 10×15 cm 大的纸版上的苹果,一共有 860 多幅。每幅画面上只有一个或两个苹果,画面很满,似乎每张都很相同,但却各不相同。苹果画的作者是科宾尼安·艾格纳(Korbinian Aigner),德国人,1885 年生。他本是一位教堂的牧师,每日传教祷告,是为上帝服务的人。1934 年希特勒刚上台时搞了一个讲演,当这位牧师通过电台听到了这一煽动性极强的讲演之后,内心深感不安,他已预测到新任统治者将会在不远的将来给德国带来不可避免的深重灾难。因此他顶着社会潮流的压力,在每日祷告中,做反对希特勒的宣传。这在当时的社会环境里是独一无二的,这是他在思想和精神上的伟大之处。结果毫无意外,他被抓进集中营。在此之前,他就喜欢苹果,在集中营里他研究嫁接和种植苹果,他也继续画苹果。直到二战结束,他安全返回教堂,在每日的传教祷告之余,他还继续画他的苹果。1966 年,他终于告别人世,进入他自己的精神世界。所以,当我们今日观看他的作品时,透过表层,便会感受到那坎坷的人生旅途和动荡的社会磨炼在他的苹果画里的显现。特别是他常年来真心诚意地对待这些不同的、似乎极为平凡的小苹果,亦显示出他对真理的追求和内心世界的永恒和谐。而这一宁静的、和谐的内心世界又通过绘画苹果这一极其简单、且很容易被接受和理解的艺术语言表达出来。在此,艺术家、他的作品已经与他的精神融为一体,既简单又深刻,可谓一件理想的艺术佳作,很值得一看。

说一千道一万,还是俗话说的好:百闻不如一见。我希望有幸者能亲临现场,凭自己的眼光和悟性来评定这次文献大展,或者说通过这次文献展来调整自己的眼光,提升自己的悟性。我下一次要以一位观展者的身份去卡塞尔参观文献展,然后再向读者做进一步的作品鉴赏和分析吧。