冯原|文

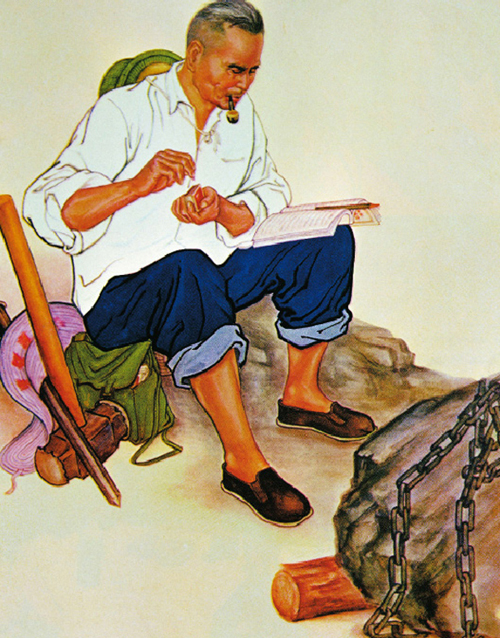

上世纪70年代初,陕西户县的农民画红遍了全中国。事隔三十余年,农民画已是一个历史现象。不过,从政治参与塑造一场群众绘画运动的意义来看,户县农民画仍不失为一个最具典型性的案例。只要对那个年代的日常政治有所了解的人都应该明白,任何想从纯绘画角度来分析农民画的思路可能都是摸不着边际的。反过来看,若是想要重新认识政治偏好如何渗透和左右绘画叙事的路径,户县农民画反倒是一批相当难得的历史路标。以政治的风向标为线索,我们不难观察到这个事实,农民画非常质朴地对政治偏好进行了“图解”,最后形成了一批特殊的“政治寓言画”。在此之中,刘志德的《老书记》就显得相当突出。 曾经身为书记的作者刘志德,按道理应该对老书记的日常工作和生活场景并不陌生。在这幅画中,他没有去表现与书记身分相匹配的办公室场景,而是选择了一个与农田水利建设有关的体力劳动场景,这种选择很容易诱使我们去猜测画中人的身分——刘志德描绘的是一个常常参加劳动的村书记(依照当年语境,是大队书记或是公社书记),还是一个从城里下来指导工作、暂时到工地“体验”劳动的书记(县革委书记等)?当然,暂且撇下书记的级别不论吧,这个劳动的场景选择已经暗示了70年代的政治风向,在大部分城市干部仍在“五七干校”轮训的时代,带头参加劳动,而不是坐在办公室内读文件,显然是从“正面”表现老书记的一个基本向度。 该画之所以在当时广受赞誉,是因为它建构了一种混成的叙事逻辑,而这个逻辑又是由三种独立的叙事合并而成的。其中,第一重叙事是老支书参加劳动,其表征符号是劳动工具,身边的铁锤、钢钎和铁链;第二重叙事是老支书读领袖的著作,典型符号是身边的绿书包和膝盖上的“书”;第三重叙事是老支书抽烟斗。我这样说可能会有人反对,是啊,前两种叙事好理解,劳动的场景和符号表征是无庸置疑的,凝神读著作的表情更容易让我们联想到内心深处的思想活动,这极容易被解读为改造自己的思想,在特定的场景语境下,应该就是“斗私批修”。可是,抽烟斗的行为怎么能构成第三重独立的叙事呢?先别急着反对,还是让我们按照作者铺排的故事脉络,把这三重逻辑合成为一个完整的叙事框架,看看它在讲述些什么:首先,从空间上,故事发生在一个兴修水利的采石工地上,因为,依照“农业学大寨”的时代语境来推测,采石的目标只能是建坝修渠,而不是修路造桥盖房子。作者使用了留白的办法略去了大部分背景,但是却精心描绘了前景中的符号,显然他完全有信心通过这些符号来传达整个“剧情”。其次,从时间上,此时正处在工余休息的时候,铁锤钢钎等工具提示出刚刚发生过的剧烈劳动,老书记坐在刚刚放下的大石头旁,这说明他根本没打算离开工地,也暗示出下一场劳动即将到来。此时,老书记摘下草帽,从绿书包里掏出了从不离身的伟大著作,要利用工余时间读上一段……到此为止,叙事毫无问题,却总缺了些什么,显得平淡乏味……正因为如此,烟斗作为一个必不可少的提神元素便闪亮登场了。 烟草对于人的成瘾性机制在于尼古丁依赖和随之在大脑中形成的快乐中枢,烟草缺乏会使这个中枢产生强烈的需求感,这就是烟瘾的准医学表达。在此我们并不去讨论烟草的生理危害,在尚未形成全民禁烟意识的70年代,烟斗首先是个没有对错的中性符号,在此,它起码暗示了老书记是个有着漫长抽烟史的老烟民,因此在工余时抽上一斗提提神是情理之中的事。然而,第三重叙事的关键符码在于:抽烟斗的动作却终止在点火阶段。老书记因为太专注于著作,而忘记了点燃烟斗。此时,是烟瘾在折磨着他呢?还是领袖的著作消解了对烟的依赖……目前尚无任何理论能够证明,专注于某件事情可能减缓尼古丁依赖导致的痛苦,这也是大批老烟民在戒烟问题上欲罢不能的原因。按照烟草的逻辑来说,尼古丁带来的兴奋感反而有可能使抽烟者更专注于某事。这个烟斗与著作的关系颇为有趣,从烟民的习惯出发,边抽烟斗边读书理应更加专注,假如能够专注于某事而忘记掉抽烟,那这个人肯定是没有多少烟瘾的,起码从烟民的感受来说就是如此。 当然,烟民的逻辑是没有说服力的,因为它在政治上不正确。政治正确的逻辑恰好是要利用这个“正常逻辑”,从而达到颠覆和强化的作用。因此,三种叙事合并的结果只能是这样:膝盖上的著作是产生一切力量的源泉;大脑中的成瘾中枢也就得让位给政治中枢了。专注于读著作以至于忘记了点燃烟斗,显示了改造思想的强大力量,然而,在工地上改造思想又说明了什么呢?按照“抓革命、促生产”的逻辑,这种力量会转化到身体的肌肉里,最终会经过肌肉传递到铁锤、钢钎和铁链等“体力型”生产工具上面,再通过观众的觉悟,转换成提高采石生产率的想象;变成建坝修渠的建设成就…… 上述的合并叙事,起码从表面上看,展现了符合政治要求的劳动经济学,它又以某种精神胜利法为基础身体观密切相关。实际上,该画所表达的核心不是别的,而是贯穿于60、70年代的关于劳动的“身体寓言”。之所以说它是寓言,是因为革命的理念奠基于一种反常规的身体观之上,以强化领袖思想所拥有的战无不胜的力量。只不过,从思想克服烟草成瘾的生理性隐喻来看,对思想的过度强化不啻于把思想塑造成另一种兴奋剂,只是到目前为止,生理学家们仍然未能找到与之相关的生理机制罢了。 现在也许我们可以来猜一猜老书记的级别了。绿书包、草帽、著作和老书记的着装都没有能透露更多的级别信息,毕竟那是一个资源匮乏的符号平均主义年代。此时,我强调烟斗是第三重独立叙事就有了点底气,那是因为烟草的选择表征了主体的来历和身分,答案就是老书记的烟斗上面。老书记没有选择抽纸烟,那是所有青年打石农民的选择;老书记也没有选择旱烟袋,那是老农民,或是由农民出身的大队支书的唯一选择;老支书的烟斗较为小巧和洋气,显露出一点城市特征。从烟斗的样式来推测,老书记不是一个本地干部,而是一个来自县城的干部,亦或是一个从军队中转业的干部,总之,是一个习惯于脑力活动的领导,是一个习惯于开会、做报告和发表讲话的书记,这种身分使得他个人的体力劳动有些意味深长。他现身在工地上,虽然与青年农民一起开山放炮采石头,不过他为工地所做的最大贡献仍然是思想——透过精读领袖著作中的思想所获得的思想,是他贡献给工地的最大生产力。 到此,《老书记》的“身体寓言”可以划一个句号。至于老书记最后有没有点燃烟斗的猜想,尽管结论并不复杂,但总归是个题外话了。 |