湛蓝|采访整理

《ZEE》 科特·亨斯克拉奇(Kurt Hentschläger)

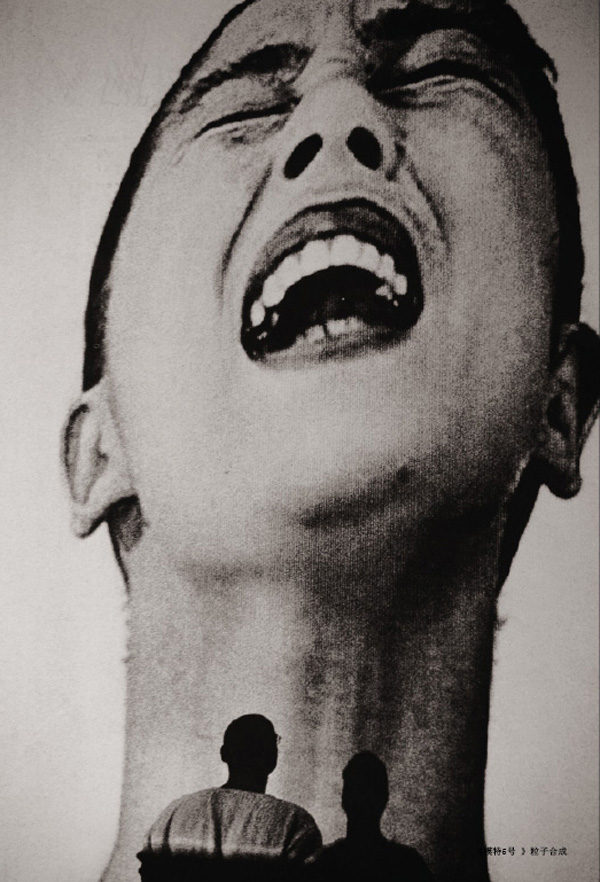

《模特5号》粒子合成

两位来自奥地利的视听媒体艺术家,二十年来一直潜心致力于将影像和声音结合在一起,对他们来说,影像就是声音,反之亦然。90年代初,他们自己研发了实时视听软件,将录像转换成乐器,成为了VJ音乐发展的革命性人物 ;他们创造的电子器械让观众沉浸其中,带给他们极端的身体和情绪体验;由于使用大量铜管乐器,他们放置作品的楼房常常被震到晃动;看过他们作品的人要么兴奋狂呼,要么高喊“太恐怖了!”;在他们的展厅门口,永远扎眼地矗立着一张告示:心脏病、高血压患者慎入!2009年,单飞数十载的这两人,在德国举办了一场回顾秀。

粒子声音物理论,1616年由荷兰学者伊扎克·比克曼(Isaac Beekman)提出。330年后的1946年,物理学家丹尼斯·加伯(Dennis Gabor)以量子物理相关试验证明,任何能量、频率的声音都可以用原始的质量或粒子来分析并重组。1960年,作曲家欣纳基斯(Iannis Xenakis)首先将加伯的相关试验理论应用到了声音合成之中,并提出:所有的声音,即使是一段乐句,都可以被视为存在于单位时间内的声音粒子。1991年,奥地利人科特·亨斯克拉奇(Kurt Hentschläger)和厄尔夫·朗汗利希(Ulf Langheinrich)相识在维也纳,决定合伙搞艺术,并把团队取名为“粒子合成”。他们认为:声音的基本粒子好比一个坚果,由果壳和果肉两部分组成。果壳就是声音的外形,而果肉就是组成声音的成分(如波形)。单独的声音微粒也许看不出来什么,但当成千上万的微粒组成一个完整声音的时候,“果壳”和“果肉”将决定这个声音的最终形态。然而,在这之后的二十年间,“粒子合成”不仅改变了那些成千上万微粒的音色、长度、音高、频率,并将它们按不同的顺序重新排列组合起来,更是将它们转化成为了奇特的视觉体验。

|