唐克扬 | 文 唐克扬,设计师 策展人 哈佛大学设计学博士 芝加哥大学艺术史硕士

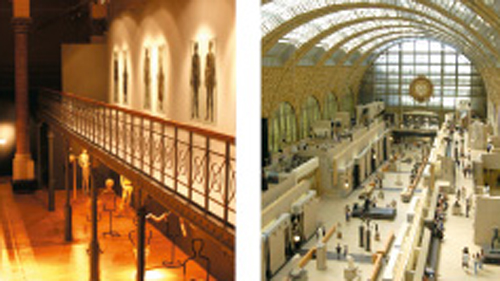

至少有几类建筑和博物馆空间有着密切的联系,堪称是它们的“近亲”:植物园,市场,火车站。(左)由植物园(Le Botanique)改造而来的布鲁塞尔画廊。(右)由火车站改造而成的奥赛美术馆。

老丹尼尔·迈腾斯(Daniel Mytens)的肖像画中常见的情景:(左)主人公身后的画廊不仅仅是身份和趣味的象征,它还帮助观众建立起一种图绘空间的进深。除了线性的galleria之外,(右)天顶采光的rotunda(圆厅)也是一种常见的展览空间。

作为一种西方文化的舶来品,“博物馆”现在成了中国城市生活中的一部分。可是回答“博物馆是什么”这样的问题依然是殊为不易的——老学究们挑剔的向来是“名实相符”,面对一样新名物总喜欢把它细细理出历史源流,给出“理应如此”的各种讲究;现实生活中,大多数人却笃信“名至实归”,也就是一种新的分类学对于现实究竟有多少补益。这种“进行时”的姿态和“过去时”的关心终究是不一样的——更不要说,这里面还多少有形形色色对“国际接轨”的困惑。

“博物馆”其实是一个含混的类,它是一道五色斑斓的文化光谱的中段。在“博物馆”的前后所连接的,是至少四种性质显著不同的展出空间:艺(美)术馆、博物馆、展览馆、拍卖场。这些场合都可以展出艺术品,都有某种程度上的观众和作品间的互动,要真地严格区分它们是不可能的,但是它们之间的依存和龃龉却道出了文化的社会学,同时也影响了博物馆设计的本身。严格说来,博物馆并不是一种崭新、自为,可以清晰定义的建筑类型——它的面貌当然受到它用途的影响,可是,这种用途又不是纯粹实用、中立和“科学”性的——和火车站、机场之类的建筑比较起来,博物馆是高度合乎文化惯例的,可是和那些严格地遵循类型学的象征空间比如基督教堂比起来,它又非常散漫。

传统西方建筑的特点一定程度上决定了博物馆的面貌。早期的“画廊”(galleria)其实不过是普普通通的走廊——和今天单门独户的公寓住宅和独立式住宅,乃至于传统中国建筑用庭院集成单体很不一样,高堂大屋的西方建筑往往有着繁多的房厢(chamber),其间虽偶有门厅互相连接,但多少还得各自保持隐私,因此需要有共同的走道,也就是“galleria”,将它们连接起来。这种大型私人领域内的半公用区域,也许正是最早博物馆建筑可予利用的原型。如此发展起来的“画廊”布局和走走看看的功能相得益彰,更有甚者,在电灯发明和玻璃建材普及之前,天顶光和邻窗的自然光几乎是唯一可能的照明方式,前现代建筑的有限进深也使得线性回环的“画廊”成为艺术陈列的不二之选。

伫立在原慕尼黑城城门之前的慕尼黑雕塑美术馆(Glyptothek),是巴伐利亚的国王路德维希为了他心目中“德国的雅典”而建造的。建筑师利奥·冯·克伦泽(Leo von Klenze)构想过罗马式,文艺复兴式的方案,最终确定的建筑方案的三个立面含有十八个壁龛,里面陈列着希腊罗马的雕塑原作,如此建筑的外表自身便是一座蔚为大观的“画廊”.

博物馆展示的对象品类已经蔚然可观,它们既可以是现成品,也可以是艺术家创造的痕迹。盖蒂中心的古典家具陈列和蔡国强的“叶公好龙”。

显而易见,这种“galleria”里编定和改换藏品的顺序都是不太容易的,如此经意罗织的艺术陈列有着很强的叙事意图,观众游行其间就好像是由一场电影的开始穿越到结束;而近现代大多数的“博物馆”喜欢的却是多种陈列方式的组合,现代建筑技术在照明,空调和结构方面的突破,使得完全人工照明,温度湿度恒定的大型建筑不再是什么难事——既然意在“博”物,五花八门的品类便也模糊了观众浏览的先后顺序,也不强调一个非此不可的观看角度,这已经很接近“展览馆”的概念了;真正“展览馆”的陈列,有点像是消费社会里的大卖场,观众来回的随意“穿行”(cross walk)是免不了的,汹涌的人流需要一个均质布局的空间,这空间更加硕大,灵活,建造起来也愈发便宜。最后再说“拍卖场”,这种特殊的展出空间似乎从艺术品交易刚刚兴起的时代就是如此,展品如同猪肉和白菜般罗列在空间之中,没有尺寸和品质的计较,更多的只是让买家满足“看看实物”的愿望,“展览”的性质已经薄弱到几乎没有了,此艺术品和彼艺术品之间也没有太多的呼应关系。画廊和博物馆需要同时设计储藏的空间,展示空间同时具有仓库的功能,而展览馆和拍卖场对这方面的要求就显然会薄弱一些。

艺(美)术馆到拍卖场的光谱渐变不仅仅是个技术问题,对于“功能”的定义首先是受制于对“艺术”或“文化”的定义:被展示的“艺术”或“文化”到底是我们生活的一部分,还是一种庙堂中的祭品?

德国浪漫主义者威海姆·海因里希·威肯罗德(Wilhelm H. Wackenroder,1773~1798)显然同意的是后者:“画廊(Picture Halls)……应该是庙堂,在这里恭谨沉默的谦卑之中……我们可以崇敬伟大的艺术家……本质上, 艺术作品不属于寻常生活之流,它们就和神的思绪一样”,这样的艺术观众就像去教堂的祈祷者一样,在艺术之外才能寻求到艺术,“画廊首要和基本的目的……是在公众中唤起艺术品的意义,作为一种人类文明的最重要分支的艺术品”,至于其它牵涉到“个别分类”的品目都是等而下之的。

威肯罗德同时代著名的人文主义者亚历山大·冯·洪堡(Alexander von Humboldt,1769~1859)更深入地实践了威肯罗德的理想,在老国家画廊(Altes Museum)的项目中,自己是个地理学专家的洪堡对于摆放作品做了详细的规定,比如他指出手法主义(mannerism)的作品因为是“令人生厌的模仿”而不值得放在显要的位置,作品10-14类干脆就不值得展示。自然,这样的空间之中是有一座重要性的金字塔的,不可一世的,是那些骄傲的“高等作品”,艺术品实物(原物)又踞于具有模仿倾向,或是并非不可替代的藏品之上,不用说,这其中还有思想性突出的艺术(art)和在制作上具备价值的美术(fine art)的区别。

如果我们也建造一座艺术展示空间的金字塔,金字塔的塔尖就是“艺术馆”。自上而下,我们看到的是从大卖场到“国家画廊”的嬗变,能够称为收藏品的物品固价值不菲,帝国时代的“收藏”更有炫耀夸饰的心理——大理石贴面后的文化堡垒,同时也是浓缩了的“天下”,或是一曲穿过新的罗马凯旋门的颂歌。“空间”慢慢开始变得比“实体”更重要起来,搜罗万物的博物馆代替了荣光在外的纪念碑,西方资本主义的盛期文化似乎就是这样让一个社会的外部和内里,再现和结构呈现出一种崭新的关系。

俗名“水晶宫”的1851年伦敦世界博览会会址是近代资本主义社会的第一个,也是最有名的一个巨型展览空间样本,这座宛如超大暖房或交通枢纽的“临时建筑”再次证明了展示空间和植物园、大卖场、火车站的近亲关系。“水晶宫”的雅誉其实也同时道出了它的尴尬:通体玻璃不着一物的展览馆大是大了,就是活像个烤炉,即使今天的技术也未必能让它产生有效经济的能耗;在人工着色的明信片,或是精雕细镂的石版画上,这座传奇的建筑呈现出完全不同的品质,或是幽深奇瑰,五光十色,或是散发出一种“高技术”的冷森森光泽――然而这两种观感都是错觉,水晶宫最成功的莫过于用最低的代价带来了最“可观”的都市风光,这个宛然小世界的空间里值得看的不是中性化的建筑背景,不是偶然一现的维多利亚时代的细部,或是别的什么东西,而恰恰是壅塞在空间中的人们自己。

这种新的空间类型在发酵自身的同时也在走向解体。现代主义的新美学像是一个口惠而实不至的房地产商人,它夸口可以建造更大、更壮丽的收藏和展示,代价却是在平均单位上的偷工减料,变得空前巨硕的新展览空间在建筑学上也更无所事事了,它双手一摊把自己的使命交给了使用者,让他们壅塞在其中自顾不暇。十九世纪由派克斯顿爵士在伦敦建起的那座号称“水晶宫”的展览馆正是这样的一个危险信号,虽然这座类似大型花房的钢骨棚子使人耳目一新,由于展览馆中的展览周期极短,博览会也无需严格规划的展品仓储,它其实只能达到我们称为“临时搭建”或是沃尔玛超市的水平,一个展出单位一个摊位,精彩出色的不是结构本身,而是淹没在其中的万千个性。这样的“临时摊位”最有名的莫过于密斯的巴塞罗那博览会德国馆了。它单独拿出来在建筑史上是一个闪光的符号,但是却没有人说得清它的情境和遭际。

而后来高技派建筑师罗杰斯和皮亚诺在法国巴黎建造的蓬皮杜中心,则相当于将如此的“临时搭建”永久化了,“建筑”在这里正式消失,成了“功能”或者是编排“功能”的程序。六十年代以来的“巨型展览时代”(Age of Blockbuster)的文化是这种建筑兴起的基础,比较讨人喜欢的,是梵高展,埃及艺术展这样的媒体宠儿,它们通过《梵高传》《木乃伊》这样的大众文化深入人心,观众的人数空前增加,观众的兴趣也空前的混杂,他们的闪光灯不仅仅是对着作品,也是对着各种或使人眼花缭乱,或令人叹为观止的建筑细节来的,摩肩接踵的闹哄哄人气,代替了冷冰冰的“神的思绪”以及“恭谨沉默的谦卑”,对于这样的展出空间,外表(纪念碑)和里面(大卖场)某种程度上的脱节,整体(城市符号的尺度)和细部(适宜人类观看的尺度)的支离,乃至于作品和展出环境间的错乱都不再是什么问题—专供展示无它用途的拍卖场虽然难找,它却成了这个时代展出空间的象征。

说起来也毫不奇怪,克里斯蒂和索斯比这两家同时又是房地产经营的大师。