姚玳玫 | 文 小络 | 策划编辑

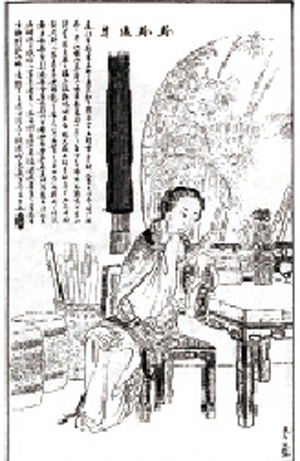

1946年11月,上海山河图书公司出版了张爱玲《传奇》的增订本,其最引人注目的便是封面的转换,除好友炎樱的设计不变之外,增订本画面的立意更加张扬,也更加凸现出张爱玲本人的意图——一个晚清女子坐在桌边把玩骨牌,旁边的奶妈抱着小孩,窗外还有一个比例不对的女人,五官空洞,探身进来——张爱玲自述此图“借用了晚清的一张时装仕女图”,只是在其中加进了不安与怪诞的元素。张爱玲所说的这张仕女图正是晚清《点石斋画报》主笔吴友如的画作《以咏今夕》。

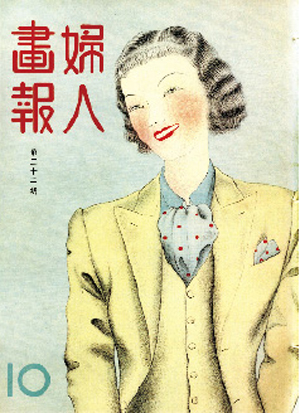

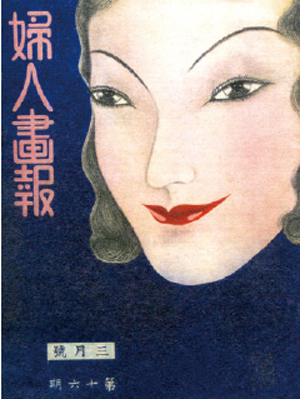

从晚清到民国时期,从吴友如到张爱玲,沪上报刊媒体的女性插图经历了近半个世纪的演变过程。

从《以咏今夕》到《传奇》,我们可以从中梳理出一条互相呼应、衔接而又互为超越、更替的脉络,展现五十多年间上海这座城市在印刷文本中浮沉的身影。

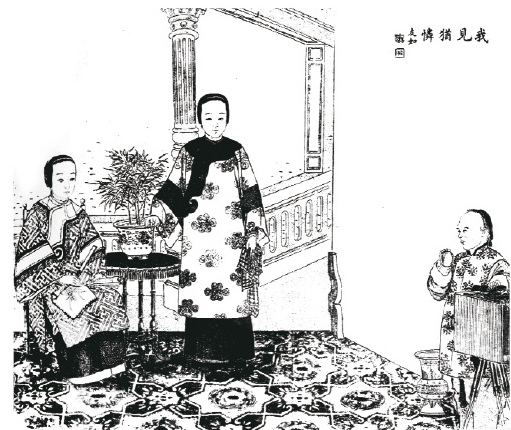

“百艳图”中有一幅画,题为《我见犹怜》,画一个摄影师在为两个少妇拍照。由于透视关系及比例处理不当,摄影师形象很小,神态滑稽,却是对象的自觉观看者和摄录者。这个摄影师正是吴的自喻。对对象观赏式的介入,使他的画面充溢着“怜香惜玉”式的温情,不褒不贬,只是怜惜——以恻隐之情感染读者。悦目的形象,暧昧的情态,家常的情景,这种画面设置可以见出吴友如对图像的视觉性和消费性的敏感。

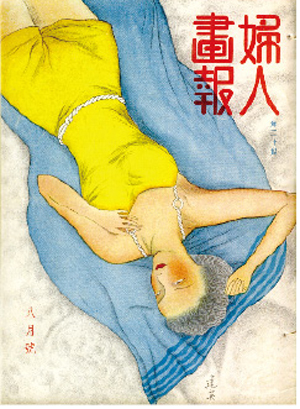

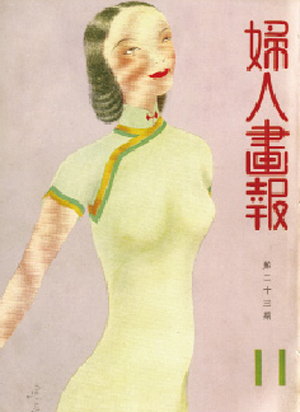

《点石斋画报》吴友如画作 鲁迅说,从前有一种画报,“叫《点石斋画报》,是吴友如主笔的,神仙人物,内外新闻,无所不画,但对国外的事情,他很不明白,例如画战舰罢,是一只商船,而舱里面摆着野战炮;画决斗场是两个穿礼服的军人在客厅里拔长刀相击,至于将花瓶也打落跌碎。然而他画‘老鸨虐妓’、‘流氓拆梢’之类,却实在画得很好的……”阿英也注意到《点石斋画报》中“绘图之最足称且见工力者,为‘风俗画’”。这种市井二、三流画师的擅长和趣味,直接间接地决定了画报的面目。 19世纪70、80年代是中国第一代报刊陆续问世的年代。一改传统士大夫文字读物的刻板模式,《申报》(1872年创刊)等一经在上海问世,就努力打造资讯型、娱乐型、消费型兼容的大众读物模式。1884年5月,《申报》馆老板又办《点石斋画报》,后者首开新闻画报的先例。画报以图为主以文为辅,记述时事,传播新知,描绘异域景观,掀动市井时尚潮流。苏州桃花坞画师、云蓝阁裱画店店主吴友如被聘请为该刊的主笔,这一举措,决定了刊物的通俗性定位,揭开了一个城市媒体画家兴风作浪时代的帷幄。吴友如的民俗画师身份趣味对《点石斋画报》的渗透性影响不可低估。吴是无法跻身士大夫画家行列的市民画师,这种身份使他没有走传统国画用笔墨写意抒情的路。他引进“西法石印”技法,以画面叙述“事件”,画所谓“时事画”。郑逸梅称,当时“一成不变”的画界,“出现了一位异军苍头,在绘画上别树一帜,真有所谓一夫荷戟,万夫趑趄之概。这位是谁?那就是吴友如。”西洋画焦点透视技法的引进,使光感立体性、细节性的叙述成为可能。这种笔法不论于中国绘画艺术的转型,或是于近代媒体图像叙事的揭幕,均具有革命性的意义。有趣的是,作为一个混迹于洋场社会的通俗画师,他画西船战炮、国外奇闻,倒不甚了了,画市井百态,则神形毕现。 |