艺术世界 | 策划 木木 王娅蕾 | 编辑 湛蓝 木木 | 翻译 肖全 | 摄影

Making Worlds

Care Mondi

Construire des Mondes

Bantin Duniyan

Weltenmachen

6月和9月的威尼斯是个集市。6月秀的是艺术家、策展人、画廊老板、装置、绘画和影像,3个月后摆的是建筑师、开发商、艺术化的(更多是形式化的)方案和草图。这样的集市年年开,年年被骂,已有106个年头;年年被骂,又年年增加参展国名单,已有77个之多;年年增加,又年年引发多少为之削尖脑袋奋不顾身的事件……

如果您恰巧出现在这两个月的威尼斯,那么您一定会同意水城其实就是个美丽的布景。凌晨钟声刚过,圣马可广场上的侍者们便会抢过你的酒杯,无情地宣告当日演出结束,只留下那拆不走的海水和教堂,提醒惊魂未定又无所事事的游客们:这一切,信则有。因此,我们也许不必讶异这是一个让艺术家、建筑师们变异的温床,不必入戏太深。套用今年的主题,威尼斯双年展,本身即是一个被制造出来的世界。

6月4日,第53届威尼斯双年展又如期而至,双年展有史以来最年轻的总策展人,法兰克福美术学院院长,丹尼尔·伯恩鲍姆(Daniel Birnbaum)推出了“制造世界”的主题(Making Worlds)。根据策展文本,“制造世界”这一主题想要传达的是一种氛围而不是规定,“制造”这一理念涉及的是制作生产过程中的艺术,而非博物馆中的艺术。于是,伯恩鲍姆既邀请来新锐的艺术家,同时也关注那些成名的大师,对他而言,艺术乃是一个无限延续的再次阅读的过程—好的和不好的都会消失。

卡尔维诺的《看不见的城市》中描述了这样一个城市:男人们做了同样一个梦,看见一个女子跑过一座不知名的城,他们在梦里追赶她却都失去她的踪迹。醒过来之后,他们决定建造梦境里的城,在失去女子踪迹的地方安排有异境的空间和墙壁,使她再也不能脱身。其实,丹尼尔·伯恩鲍姆也好,上一届的策展人罗伯特·斯托也好,不过是为这座梦中的城市添了一块砖,增了一片瓦,而城中那让人魂牵梦绕的女子呢,也许正嬉戏在那些无梦人的生活之中。伯恩鲍姆面对记者时曾说:“我已经,同5000名注册记者,一起做好了准备,这次双年展不会发展出一段爱情故事来”—让我们拭目以待吧。

赫克特·祖莫拉 (Héctor Zamora)《齐柏林飞艇云集威尼斯》(Swarm of Zeppelins) 2009

费迪南德·冯·齐伯林伯爵(Ferdinand von Zeppelin)是德国航空界的先驱,大型实用硬式飞艇的发明人。美国南北战争期间,齐伯林在明尼苏达洲的圣保罗完成了他的第一次气球升空,又于1900年制造成第一艘雪茄形铝制硬式飞艇LZ-1型。齐伯林于1908年创办了“齐伯林飞艇公司”,其制造的飞艇不仅用于军事,也是世界上最早用于正式空运旅客的商用运输工具,直到1937年齐伯林飞艇才因兴登堡空难事故而最终退出历史舞台。

2009年6月4日,威年斯双年展主展区军械库的上空升起一片等大的齐柏林飞艇。艺术家赫克特·祖莫拉试图用“再次放飞”来向那个充满幻想与勇气,被彩色气球装点的时代致敬。也许,在艺术家内心深处,这才是属于20世纪的威尼斯艺术盛会。

布鲁斯·瑙曼 (Bruce Nauman)《拓扑花园》(Topological Gardens) 美国国家馆

早在1966年,喷泉就成了布鲁斯·瑙曼辞典中的语汇。在这一年,他拍摄了一张名为“喷泉自画像”(Self Portrait as a Fountain)的照片。照片中的瑙曼光着身子,水珠从他嘴里面喷出,宛似一个精妙绝伦的小喷泉。在这届双年展上,瑙曼又带来了他的最新作品《拓扑花园》。水珠从塑胶人面部的个地方喷出,同时一件声音装置会定时的发出声响,于是当水喷出时,就仿佛展厅中瞬间产生了爆裂声。

由费城美术馆馆长卡洛斯·巴苏瓦尔多(Carlos Basualdo)与麦克·泰勒(Michael Taylor)共同策展的“拓扑花园”并非是瑙曼的回顾展,而是通过一个巨大的声音装置对瑙曼早期的、标志性的以及很少见到的作品的重新组合,也是一个新的探索。因为《拓扑花园》的奇妙构思,瑙曼所代表的美国国家馆也获得了本届威尼斯双年展的最佳国家馆金狮奖。

杰夫·奇斯 (Jef Geys)《医药象限》(Quadrea Medicinale) 比利时国家馆

《医药象限》以一个基础调查项目开始。杰夫·奇斯询问了四个在大城市中居住的熟人。每一位受访者都要在其住所周围的一平方公里范围内,寻找12种野生植物。结果,这些普通的植物被集合成了一个目录,有些可以食用,有些具有医学价值。展览中,杰夫通过摄影、绘画、文字、标本、科学分析、地理定位等手法对这些植物与社会与人的关系进行了演绎。

自1971年起,杰夫将自己的房子改造成了报刊工作室,潜心制作《凯门斯信息报》(Kempens Information)。在本届威尼斯双年展上,他共分发了十五万份报纸,目的是创作一种可以食用的报纸,以实现“知识就是食物”。

迈克·艾格林、英格尔·加塞特 (Michael Elmgreen,Ingar Dragset)《收藏家》(The Collectors) 丹麦与挪威联合馆

联合是今年威尼斯双年展的一大特色。今年的丹麦国家馆就找来了文化背景相近的挪威,联合展出。两位不同国籍的艺术家将丹麦的新古典主义与挪威的实用主义混合在一起,产生了……两国的联合展馆看起来就像是那种历经好几代人居住过并留下不同时代痕迹的房子。丹麦馆部分更带有希区柯克风格—外面还挂着“待售”牌子,观众由真正的房地产公司经纪人带领着参观。

《收藏家》并非传统意义上的群展。联合展馆如同一个正在经历极端化重建过程的场所,参加展出的24位艺术家风格各异的作品在这里的私密空间和舞台效果中获得了新意味——双年展的官方色彩得以部分消解,这种场合中通常具有的竞争意识也被淡化。

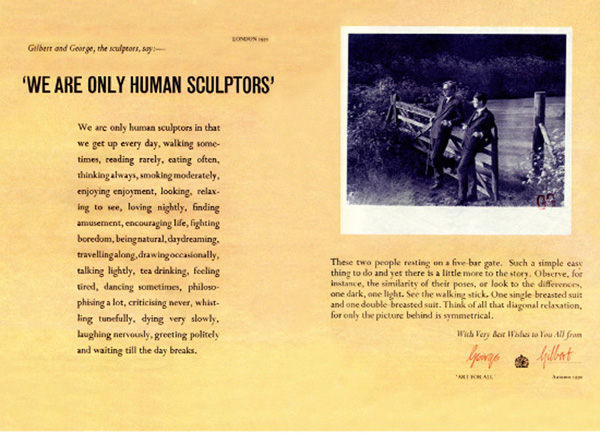

吉尔博特和乔治 (Gilbert & George)《杂志雕塑》 1971年1月10日 《星期日时报》 彩色增页

(The Sunday Times Colour Supplement, January 10 1971

吉尔博特和乔治两位雕塑家说道:

我们只是人类雕塑家:每天起床,有时散步,很少阅读,经常进食,总在思考,适度吸烟,懂得享受,观察,轻松看事物,在夜晚去爱,找乐子,勇敢生活,对抗无聊,做自己,白日梦,旅行,偶尔画画,轻松聊天,喝茶,感到疲惫,有时跳舞,哲思甚多,从不批判,吹着有调子的口哨,慢慢死亡,紧张地笑,微笑着招呼,期待黎明。

这两个男人依靠在五条栏杆的栅栏上休息。一个多么简单的动作,但能说的却远不止于此。比如,观察一下他们相似的姿势或者其中暗藏着的不同:一个背光,另一个受光;一个有手杖,另一个没有;一个穿着双排扣西服,另一个则是单排扣。想想所有这些在休闲气氛下的交叉,你会发现只有后面的图才是对称的。

你们真诚的,

吉尔博特和乔治

为所有人的艺术,1970年秋 伦敦

克劳德·莱维柯 (Claude Lévêque) 《夜未央》 (Le Grand Soir) 法国国家馆

克劳德·莱维柯说:“如果观众在三秒钟以内觉得受不了这个作品,那它就是成功的”。

《夜未央》(Le Grand Soir)的中心主题是“限制”,暗指法国大革命的前夕—两个世界转接的时刻。铁管构成牢房一样的房间,参观者就是囚犯。他们在封闭的四条走廊里移动,像在牢房里彼此观察。其中三条走廊的尽头被黑暗所吞噬,尽头处挂着一面不停抖动的黑色旗帜—这象征着大规模的政治动荡。

“如今的社会正在变化,但方向是错误的。人们感到越来越压抑,受到越来越多的控制。我爱法国,这是个美丽的国家。但是,法国仍然对外来事物有恐惧情绪。我们的政治,移民政策都受到这种情绪的影响。政府诚惶诚恐。我们实际上是在倒退。”克劳德·莱维柯说道。

罗曼·翁达克 (Roman Ondák)《循环》(Loop) 捷克国家馆

在各个国家展馆之间,公园自有它的景致如画,绿意盎然,灌木丛生长,树木苍郁,林间道路曲折。捷克艺术家翁达克将这些公园的场景几乎依样画葫芦地复制下来,然后对它们进行空间上的转移—置入到国家展馆内。

于是,当我们穿越捷克国家馆时,同时穿越了一个公共空间。如果没有展馆中的封闭环境,谁会注意到这个安置在大自然场景中的天地容器呢?拥有错过,也许是对这件作品的题目—《循环》—的最好解释吧。

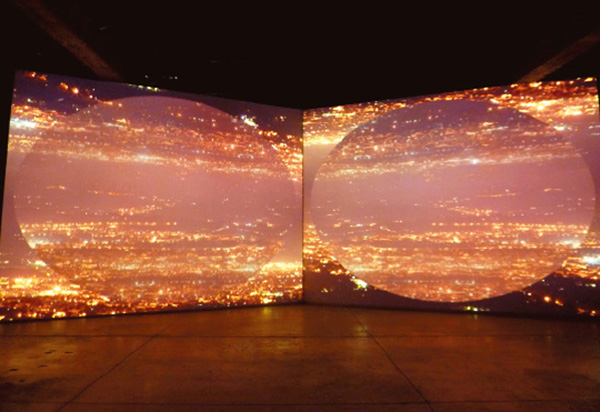

格拉齐亚·托岱里 (Grazia Toderi)《红色轨道》(Orbite Rosse) 2009 影像装置

两个大屏幕上播放的是从空中俯视的都市夜景。托岱里对影像的运用(光是他作品的主要元素)与他所选择描绘的对象(夜色中被灯火点燃的城市)天衣无缝地结合在了一起。天空般遥远的城市中,辉煌的灯火形成了一条自己的银河。

《红色轨道》的灵感来自于卡尔维诺的小说《看不见的城市》,以及意大利画家巴尔巴利(Jacopo de' Barbari)于公元1500年创作的《地图》,这两件作品都采用了想象的视角观察城市。而托岱里则借用了外星人的眼睛,透过“天上”的“人间”抒情又嘲讽地为我们呈现这人造世界的微不足道。