葛思谛(Paul Gladston) | 采访

徐苏静 | 翻译整理 余友涵 | 图片提供

葛思谛博士(Dr. Paul Gladston), 就任于英国诺丁汉大学现代语言与文化学院文化研究系。现调任宁波诺丁汉大学国际传播学院院长、比较文化研究所所长。

《人像》1987

Art World: 我注意到您的绘画有个特点,创作风格上有种理性变化,从抽象艺术到波普艺术,再到风景画,然后又回到抽象。为何会有这种变化?是什么促使您改变创作风格?

余:改革开放后,中国的社会环境相对来说比1978年前要宽松多了,我们可以画一些自己想画的作品,而不需要像五六十年代那样必须画全国美展那种形式的官方绘画。我是1943年出生的,6岁时正好赶上国家解放,可以说我目睹并亲身经历了从解放到改革开放后中国社会的变化。当我有机会可以画自己想画的作品时,我就想画一些比较远离政治的,可以让我清静的作品。我喜欢看老子的书,也很欣赏老子的无为思想。所以当时我就选择了抽象绘画。我是1980年开始画抽象的,1985年时,我找到了“圆”这种创作形式。1988年时我开始接触政治波普。1990年五一后我基本上停止画抽象作品了,而转向波普艺术。1988年到1990年是这两种绘画风格的过渡期。

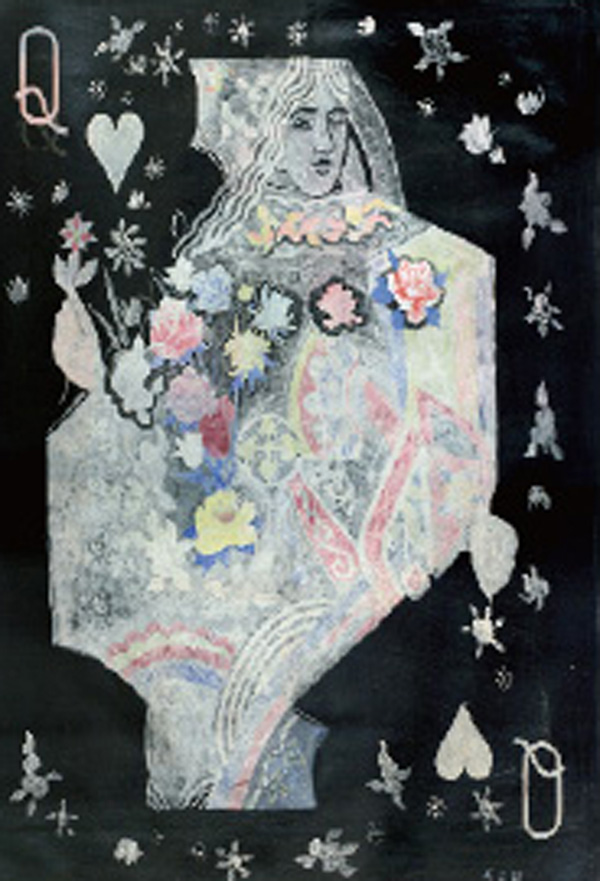

《花之车》1989

Art World: 您刚才提到选择抽象绘画的原因,但是为什么您决定从抽象绘画转向政治波普呢?

余:从抽象绘画转向政治波普主要还是由当时的社会背景引起的。我一直比较关注我们国家的变化和发展。希望通过我的画能够为国家做点什么。但是抽象画是给小部分人看的,有点小资,是象牙塔。早期时,我觉得没关系,因为绘画完全是我个人的行为,个人爱好,也没有画展或公共露面的机会。到后来我就觉得有必要转变绘画风格了。偶然原因,我看到了一本西方出版的关于政治波普的小册子。而那个时候,我对抽象画的各种想法也都尝试过了,就想着尝试新的。由于当时不需要受画廊的签约限制,自己想转也很容易。受西方艺术家的影响,特别是美国,如安迪·沃霍尔(Andy Warhol),还有英国的波普艺术家如理查德·汉密尔顿(Richard Hamilton),我模仿他们的创作,尝试画一些人民币什么的。

Art World: 德国有个艺术家叫格哈德·里希特(Gerhard Richter),在他一生的创作生涯中,他经常尝试不同的创作风格,有时创作模糊照片图像,有时绘画抽象画,有时又创作社会现实主义画。在西方,很多人因此而熟知他。很多人认为他的创作风格是后现代主义的,意思是指他绘画没有一个清晰的方向。有意思的是,您的作品也是变化多端的,但您与李奇特不同的是您的变化轨迹是一个圈儿,从一个起点开始变化,最后又回到起始的那个点;而里希特呢,他是这个点到那个点,那个点到另一个点。您自己有没有意识到您在转圈儿?如果有,那为什么要这样呢?

余:中国有句古话叫“落叶归根”,意思是回到起点,从哪里开始就在哪里结束。我创作风格的转变可能还是受中国传统文化的影响吧。我研究过里希特的画。他的画把抽象和具象合并成一个力量,统一起来。比如说,他的有些绘画作品是先画一半的风景,然后用涂鸦式的抽象颜料将风景盖了一半,这样,在一幅作品中,既有纯具象,又有纯抽象,还有一部分是介于具象和抽象间的过渡,它们成为一个整体。而在中国艺术中,欣赏角度不是这样,它是随着观赏者所处位置及角度的变化而变化。最直接的例子就是中国园林,是一层接着一层的,有点像欣赏中国国画的长卷,慢慢展开。而外国的公园就强调一个整体。我不知道我的理解是不是完全正确,但是我觉得从文化角度比较,可能是这个原因造成我和里希特的不同。另外一个原因呢,我的个性是不喜欢坚守一个阵地的,像有些艺术家,喜欢在一个地方打一个洞,打得很深。我比较喜欢打一枪,换一个地方。八十年代西方的艺术一下子全部展现在我们面前。当时由于年轻,西方的流派都想了解,从来没去想把自己局限于一种流派。我当时是学校的美术老师,既教学生画风景,又教他们画景物。我自己又喜欢抽象画。我去了解西方不同的绘画风格纯粹是个人爱好。我就跟着自己的感觉走。

Art World:里希特之所以采用不同的创作方式,主要是因为他所处的历史背景。在西方,现代主义迫使艺术家纵向发展,也就是越来越专长于某一种创作方式,这样导致绘画的创作空间越来越小。现代主义之后绘画似乎已经不可能再发展了。很多人开始怀疑绘画的可能性。而里希特却试图寻找一种可以继续绘画的方式。我想中国画家可能与西方不一样,可能没有对绘画的可能性产生过怀疑。你们可能更倾向于自我表达,追求自由。那么您对中西方这种不同又是怎么看的呢?您对绘画的可能性产生过怀疑吗?

余:我觉得在科学家研究一个问题时,不能今天研究这个,明天研究那个。而艺术是人对自然、外界的情感表达。外界变了,艺术家对外界的这种变化也应该有所反馈,有所表现。

余友涵 2008

Art World:值得注意的一点是1978年后中国和西方国家所处语境的不同。在西方,五十年代之后的后现代主义艺术家常常在作品中表现出对后现代主义的一种失望、讽刺、否定情绪。中国艺术品不是这样。五十年代之后,中国的社会语境是乐观的、发展的。那您在八十年代创作作品时,是否意识到中国和西方国家间语境的不同?是否意识到中国艺术家在创作当代艺术作品时,所处的境况与西方艺术家是很不一样的?

余:我们当时有关西方的信息不够多,也不够全。西方的抽象画,所知道只是蒙德里安(Piet Cornelies Mondrian)等人。1982年前后有一个来自波士顿的抽象画画展在上海展出,我才看到一些新的抽象画作品。当时,我们对这些新作品中人物的内在想法也不了解,只能看到表面的情态。关于语境,西方人觉得我们是乐观的,而我却不这么认为。我创作“圆系列”时,是逃避的,觉得社会太吵闹了,我需要找个地方,象牙塔之类的地方躲起来。有些画,如玩世现实主义艺术中所表现的并不是乐观情绪,而是社会主义制度下人被异化的一种反叛。补充说明一点,我觉得我的毛系列作品应该属于民俗画或历史画。我这些作品中都有一个非常光明的背景,但是若仔细看,就会看到光明背后隐藏着某种不稳定因素,灾难可能会来临的感觉。对于毛,虽然我现在不像以前,特别是文革期间那么崇拜他,但是我觉得还是不应该全盘否定他,我也不赞成西方某些对毛的宣传。没有哪个国家领导人不想把自己的国家搞好的。如果说我想通过我的画,对社会做点影响的话,那我是想通过我的画,将他从神的地位往下拉一些,但我不想将他妖魔化。

Art World: 您提到想找个象牙塔躲起来,这种想法是不是受中国传统文人文化的影响?

余:对,中国历史上很多文人有些时候就是这样,他们当官不一定是为了发财,而是为了报国。报国不成,被皇帝贬职后,只好归隐。所以一进、一退。而我自己呢,我觉得我是先退,可是,八十年代后期,整个国家都热血沸腾,我也就想进了,不想落后于时代。当然,我这种艺术行为不可能像有些行为那么有感召力,我的画只是小浪花而已。

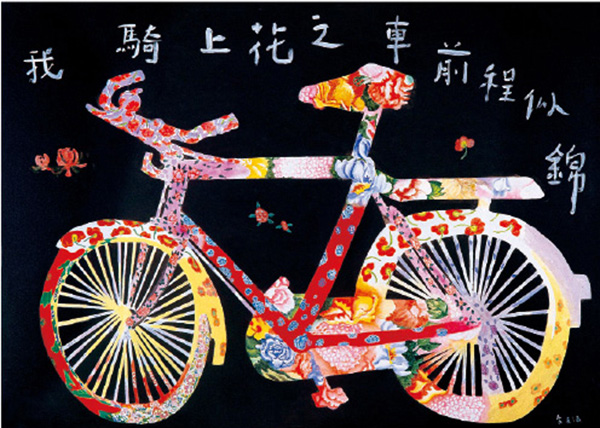

《Q》1990

Art World: 您的作品《50年代》让我想到毛引用过的中国春秋战国的典故“百家争鸣,百花齐放”。我不知道您创作这幅作品时的意图是什么,您又是怎么看待我这种解读的?

余:我创作这幅画的本意并没有“百花齐放”的意思。毛周围的小花是那些崇拜他的人。他们的崇拜有点盲目。当然,我也并不反对您有那种想法。我觉得对一件作品,观众的解读不可能百分百的符合作者的创作本意。

Art World: 我刚才问您有关作品解读的一些问题,主要是想知道创作的艺术品与其所在语境之间的关系。我觉得这两者是不可分割的。作品的意义取决于不同的语境与解读方法。比如您80年代创作的作品,现在我们再去看,对作品理解就会有所不同。因为背景变了。如果是西方人去看的话,又会有文化角度的不同。您了解西方后现代主义或后结构主义吗?您是否意识到中国传统的哲学观点,如老庄思想与西方后现代主义的发展存在关联?

余:西方后现代主义,我的理解就是比现代主义更宽泛,更自然一些。至于我自己的画的解读,我没有考虑什么后现代主义或现代主义。一个是根据我的思想背景,来安排画面。还有根据照片,某段历史来考虑怎样把它变成我的画。主要考虑这三方面。

Art World: 我同意您的观点,您的作品更像是一种中国历史民俗画,而不是政治波普。很多人觉得您的作品是政治波普可能是套用这个术语。再看里希特等德国艺术家,他们的历史画是对纳粹时期及战后德国的历史事件,及那种充满斗争的社会的反应和反思。这种对历史的反思可能与您是类似的。我个人对您作品的解读是,当然,这是在中国语境中解读,您试图在回顾中国文化大革命这段历史。您是否意识到您的作品是对您自己经历的那段充满矛盾和困难的历史时期的重新反思?

余:我的作品肯定包含对历史的一些看法。至于是不是与德国艺术家类似,我不太了解。我德语不行,英语也不行。引用我八十年代的一幅作品《世界是你们的》。我借了老毛1956年在苏联对留学生说的一句话:“世界是你们的,你们是早上八九点钟的太阳,希望寄托在你们身上。”他的希望,刚好与青年人的想法相违。我创作这幅作品时,包含着一种悲哀的情绪。毛泽东是希望年轻人避免西方资本主义的阴暗面。而这些模特呢,年纪轻,对这些西方的新鲜事物投怀送抱还来不及。这种历史矛盾让我觉得很悲哀,但是我的画面中还是用了鲜艳的红色。我不知受众能不能体会到这种悲哀的潜台词。不然,我的作品与现在一些年轻艺术家的作品就没什么区别了。

Art World: 您刚才说的很有意思。您对这些历史事件是带有批判性的,但是您同时又怀有同情之情。这种感情是有矛盾的。改革开放让中国与世界接轨,但同时中国社会的矛盾也产生了。但是,没有改革开放,您现在就不能这么自由地画您想画的作品。所以,这些都是矛盾的。

余:是的。世界是矛盾的,画也应该体现这个矛盾,及矛盾中的困惑。我觉得这是应该的。

Art World: 马克思主义是解决矛盾,然而我们的世界却更加充满矛盾。

余:对,现在我们知道不能简单化的解读或看待问题。五六十年代时我们不知道。