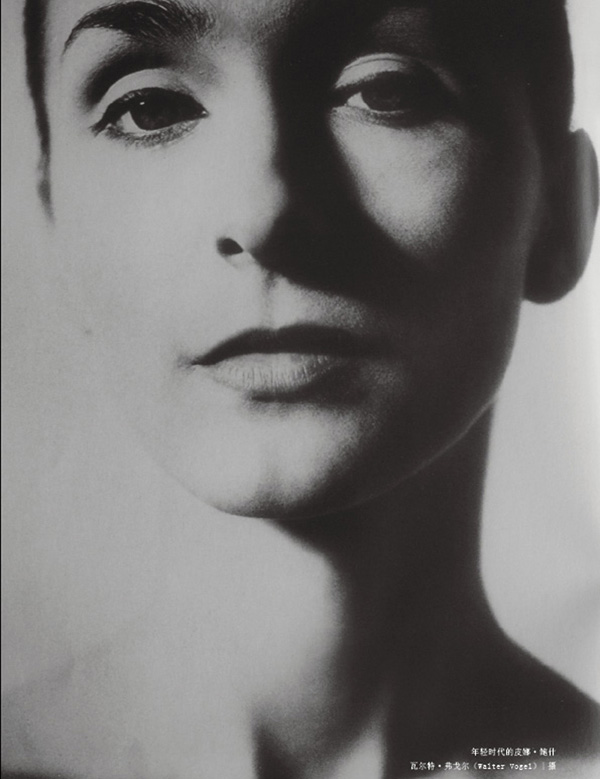

皮娜·鲍什的岁月被照片永久定格。在那里,少女时代的她就已经优雅自然,充满简洁的现代气质,我们看到这个女孩最终长成一个女人。 除了《穆勒咖啡屋》,皮娜·鲍什从不站在自己作品的舞台上。她通常坐在角落里,吸着烟,戴紫色围脖,一袭惯常的黑衣。作品之外的时间似乎更为本质—她几乎在窥视舞者用身体泄露自己灵魂的秘密。差不多每一场演出,她都在场,那时身体和思想都带着日常的弹性,比正式演出更为本质。本篇的图片摄影为瓦尔特·弗戈尔(Walter Vogel),皮娜·鲍什的终身挚友。谈到往事,已经白发的他眼睛红红地说:“我的心已经难过得像撕裂了一样。”

福克旺学校的学生 (1955~1959)

1955年到1959年,少女皮娜·鲍什是德国埃森的福克旺学校舞蹈系的学生。

“我那时候很年轻。14岁,我忐忑不安地去上学了。那时候学校的气氛就像一个大家庭,这和尤斯(Jooss,福克旺学校的创立者)相关,他就像父亲一般。这个学校很特别,非常非常有人情味,而且所有的艺术种类都可以在这个学校里找到。绘画、设计、雕塑、摄影、歌剧、表演、音乐—这很重要,我们可以接触和学到这么多的东西,被这么多东西影响。尤斯非常特别,他有着出奇的热情和善意,还有幽默感,对我而言就像一个父亲。”

—2006年3月1日,皮娜·鲍什接受马克·阿尔多弗(Jean-Marc Adolphe)的采访。

“福克旺学校对面有家咖啡店,叫做朵儿肯(Doellken)。皮娜·鲍什每天都在那里吃早饭,然后点一个带奶酪的小面包作为一天的食粮。卖面包的大妈都认识她,‘那个姑娘呀,话很少,好像一直都沉浸在自己的思绪里,可是一看就知道她不是寻常的学生。’皮娜·鲍什做学生的时候去参加入学考试,总是被当场录取。我们的校长尤斯说:皮娜·鲍什是他至今为止见过的最有才华的舞者。

1966年,我很迷茫,又没钱,不知道将来要做什么。那时候,我经常去皮娜·鲍什家边旅店下面的酒吧,一直呆到关门。那时候她有空就陪着我,静静的。我总是问这问那,有许多古怪的问题。她从不急着回答,总是停下想一想,然后给出一个简短的、精确的回答。她从不显得有侵略性,她的目光很少直视,或者有所要求。”

—瓦尔特·弗戈尔(Walter Vogel),摄影家,皮娜·鲍什的终生好友。

“她像一只狮子,隐藏在一只温顺的猫的身体里。她就像一株神秘的植物,在她的外表之下,隐藏的天才和力量只有在舞台上才绽放。她有种宁静中的爆发力,人们在戏剧里感受到她隐藏的激情,这让人无比着迷。她不单单是一个出色的女人,她让我明白了什么是摄影,该如何理解人生,她完成了我的过渡。我拍了《Pina》这本书,我至今都很高兴当初和她一起拍了这些图片。福克旺学校舞蹈系的学生,常常就是我们摄影系的模特。她是除了我母亲之外,对我而言最重要的女性。她非常了不起,她的美摄人心魄,她让人屏息凝神。”

—皮娜·鲍什去世后,瓦尔特·弗戈尔接受电视台的采访。谈到往事,已经白发的他眼睛红红地说:“我的心已经难过得像撕裂了一样。”

在纽约(1959~1960)

1959年,皮娜·鲍什获得了德国国家奖学金,去纽约留学。1960年,作为茱丽亚音乐学院的“特别学生”,参加舞台演出。

“18岁的时候去纽约,于我是一场冒险。那时候我一句英语都不会说。我是坐轮船去的,在海上用了八天时光。下船的时候,我把一个健康证明放在了行李箱里,所以只能等1300名乘客统统走了之后,再去拿我的行李,找到那张证明。走出轮船的时候,鲁卡斯·赫文(Lucas Hoving)等在那里,他手里的花儿都焉了,因为太热了。我去了他家,他的妻子也是一个舞者。我第一次吃到加了盐的黄油,也第一次喝了威士忌。……有一天我去一家咖啡馆,点了要吃的东西,准备付钱的时候,突然发现钱包不见了。我就去了洗手间,到处找遍了,都找不到钱包。我该怎么办呢,我没法付钱了。过了很久,我还是决定回到收银处,试图解释:我的钱包不见了,我会再来付钱的。我从我的包里把我的舞鞋拿了出来,说我把东西都留在这里,我会回来付钱的,等等。于是收银员就给了我5美元,让我可以坐车回家去。那个咖啡馆离我住的地方可真的很远。这让我觉得难以置信,他就这样信任我,给了我钱,让我可以坐车回家。所以后来我一直去这家咖啡馆,就为了可以对他微笑。纽约人真乐于助人。……我很想在纽约多呆一会儿。这当然有个经济的问题。我很认真地节约着钱:这样可以把本来一年的奖学金,省着用两年。我节约每一分钱,我尽量少吃,吃了很多柠檬还有糖。上哪里都尽量走着去。”

—2006年3月1日,皮娜我·鲍什接受马克·阿尔多弗(Jean-Marc Adolphe)的采访。

舞者岁月(1962~1968)

皮娜·鲍什从纽约回到了福克旺学校,成为了福克旺芭蕾舞团的首席舞蹈演员。在库特·尤斯的带领下,在国内和世界巡回演出。

1968年,皮娜·鲍什开始编舞,作品频频获奖。她的作品依然在芭蕾舞蹈的范围之内。

1969年,皮娜·鲍什结识了她的灵魂伴侣罗夫·波茨克(Rolf Borzik),罗夫是福克旺学校设计系的同事,比皮娜·鲍什小4岁,同是狮子座。

乌普塔尔时光(1973~2009)

1973年,皮娜·鲍什接受了乌普塔尔(Wuppertal)剧场的邀请,前去担任舞团指导。

1974年,皮娜·鲍什的第一部作品《片段》(Fritz)问世。

“我觉得,所有人都很相似:我们都需要吃饭,我们都需要睡觉,我们都需要厨房和床,我们所有人都有相同的需要和问题。这让我很感兴趣。而让人尊敬的浪漫童话一样的芭蕾舞是我们的世界吗?是我们的真实状态吗?是我们的现实吗?”

—皮娜·鲍什刚开始舞蹈剧场的时候,在一个访谈中说到。

“《Fritz》是我在乌普塔尔的第一部作品。做这部作品的时候,我发现了另外一种创作方法。我对剧场其实毫无经验,我很害怕在一大群人面前说:这个我不知道,先试试看吧。我其实很想说我们这样做或者那样做,我很想有个计划,但是我发现在这个过程中,那些计划之外的东西让我发生了很大的兴趣。所以我必须要决定:或者按照计划来,或者就干脆跟着变化走,让新东西进来,虽然一开始的时候,根本不知道这个方向会走到哪里。从《Fritz》开始,我就选择了后一种创作方式,就是让自己迎接着变化,哪怕不知道接下来会发生什么。”

—2006年3月1日,皮娜·鲍什接受马克·阿尔多弗(Jean-Marc Adolphe)的采访。

“我不知道那是否能叫做害怕。这从来没有变过。开始创作一个作品的时候,总是很特别。然后我就开始寻找。第一首要的事情,就是要寻找素材,找许多许多的素材。这些素材还不能算是作品。从这些素材中,如果可能,渐渐地发展出一些小细节。从这些小细节,我小心翼翼地开始把素材融合在一起。这就像一只生鸡蛋一样,就像一个画家面前展开了一整张画纸开始画画:这必须要很小心,很小心。因为如果做错了,就没法改正了,突然就没有方向了。所以必须要很集中注意力,才能做正确的决定。在创作的过程中,毫无安全保险可言。我总是开始提问,同时根本不知道这份创作最后会呈现成什么样子。我唯一有的,就是我的舞蹈演员们。所以那些时刻必须互相信任,这本身就很难。但是这不仅仅是害怕,同时也是很大的期待,一同寻找一些美丽的东西。”

—1998年,皮娜·鲍什接受诺尔波特·塞弗斯(Norbert Servos)的采访。

“最初的时候,我们这些舞者并不能完全明白皮娜·鲍什的工作方式。有些舞蹈演员甚至抱怨,有些人抗议。他们疑惑着:为什么我们几个小时,又几个小时地坐在那里,不跳舞,而是一直在说话,回答问题。”

—多明尼克·默赫希(Dominique Mercy),舞蹈剧场长期的舞蹈演员,在一次访谈中说到。

“1979年9月25日,我第一次参观排演。春天。‘春天意味着什么?这给人带来什么感觉?你们想到春天就想到了什么?’华尔兹。‘华尔兹意味着什么?这个词激发了什么?’禁欲。‘什么是禁欲?相应的纵欲看起来该是什么样的?’皮娜·鲍什问道。她追问着那些看起来是陈词滥调的问题,企图揭示这背后的东西:这些被过度使用的语词,往往招惹来幼稚的答案。平庸的安全的答案不是她要的……‘我们都知道华尔兹是什么,需要的是华尔兹的感觉。有时候一次轻轻的抚摸也可以像跳舞。’她说。”

—雷蒙德·豪戈(Raimund Hoghe),《关于皮娜·鲍什的舞蹈剧场的观察笔记》。

“钟情一个人会怎么样?会亲吻他?会爱抚他?如果他不回应,那怎么办?”

—皮娜·鲍什在访谈中谈自己的创作。于是有了这样的舞台动作:女人一遍遍涂口红,将唇印印满男人的脸,男人纹丝不动。

“1985年2月15日。皮娜·鲍什问道:‘人如何将东西折断?这可能很难—我不知道,人是如何办到这一点的:把什么东西折断,或者把什么东西中断。那又会发生什么?当人们把中断这个状态中断掉的时候,人会怎么做?虚空,看起来是什么样子的?’一个舞蹈演员问她:‘是否可以两个人一起来完成回答的任务?’—‘不行,这样就太简单了。’她说道,‘就像没有结束的音乐,突然终止了。尝试所有的可能性,一切和‘终止’有关的。比如,我可以唱歌,然后突然被人刺一下。’几天后,关键词是‘沉默’”。

—雷蒙德·豪戈,《关于皮娜·鲍什的舞蹈剧场的观察笔记》

“我觉得,我们做的事情,更诚实。所谓诚实,就是准备好坦白自己。自己的缺点、弱点、期望、焦虑、恐惧、经验、体会、记忆,属于自己的故事。这些作品也是追寻我们自己的生命,那些我们真正有过的体验。有时候观众或许根本不知道,我们在舞台上所展现的是多么私人的体验。那些在舞台上的动作,真的是从我们的生命里来的。”

—梅丽尔·唐卡德(Meryl Tankard),皮娜·鲍什的长期合作舞蹈演员。

“1985年3月6日。150多个问题,整整六周,排练的第一个阶段结束了。皮娜·鲍什开始了第一轮的选择,从她记录下的演员们对上千个问题的不同的答案中,挑选故事、画面、句子:‘你们可以再跳一遍‘假装高兴’吗?’‘再来一遍‘笑着砸烂东西’’。然后是对于个别演员的指导:‘雅各布,来一次你的飞翔’,‘弗朗西丝,你的从椅子上滑落’,‘多明尼克,要回他们的袜子’,‘克伊,摆桔子’,‘本妮迪克特,甜美可爱的模样’,‘杨,在塑料袋里亲吻。’”

—雷蒙德·豪戈,《关于皮娜·鲍什的舞蹈剧场的观察笔记》。

“我觉得这棒极了,我可以在舞台上做那么多事情,几乎一切事情。我可以在舞台上笑,可以哭,可以把所有的感受都表达出来。”

—梅丽尔·唐卡德,舞蹈演员。

“这世上你哪里去找这样的人?她这种看待事物的方法,她这种无止尽的耐心,她这种对工作的投入!我跳了26种可能性,她

要在其中选出一种合适的。”

—梅希赫德·格罗斯蒙(Mechthild Grossmann),皮娜·鲍什的舞蹈演员。

“舞步在皮娜·鲍什的作品中并不重要。她意图发现一种语言,使人与人之间的沟通成为可能。她从未放弃过社会批判。演出的时候,她不乐意休息。在庞贝演出的时候,她不睡觉,舞者也不能睡觉。但是她又那样照顾着舞者。我所知道的人中间,另外一个这样照料着舞者的,只有台湾的林怀民。”

—德国剧评家约亨·施密特(Jochen Schmidt),长期观察研究乌普塔尔的舞蹈剧场。在皮娜·鲍什去世后接受电视台采访时,一度哽咽到说不出话来。

“我必须总是为舞者着想,假如有人在一部舞作里只出现在一个场景中,只要这位舞者归属我的舞团,我便不能删除那个场景。”

—皮娜·鲍什解释她作为编舞家为何不在首演前就删除不喜欢的场景。

“假如我们只窝在乌普塔尔,到现在累积这么多作品,我们一定无法为每部作品做许多场演出,果真如此,有些就会消失不再上演。通过旅行和许多场次的表演,让我们可以将旧作再演出,并将之保留。要不然,这根本不可能。因此,我个人觉得旅行很重要……旅行和旅行带给我们的经验,及我所碰到的人,让我学习到不少事情,这对我而言亦相当重要。”

—1977年,皮娜·鲍什开始大量巡回演出时解释道。

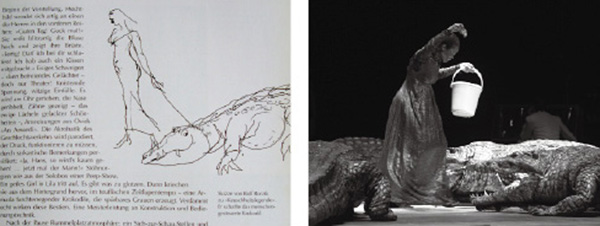

创作与舞台设计

一开始的时候,比如排《蓝胡子》的时候,有些舞蹈演员当场就离开了,他们没法接受。他们常常很想展示他们在舞蹈技巧上的出色。可是那不是我要的。……在排《Arien》的时候,我们试过了各种各样的可能性。让整个舞台溢满了水是最后的方案。之前我和罗夫至少有40多张舞台设计的草案。罗夫不单单能够画得出色,他的想象力简直是无与伦比。而且他最后总能在技术上实现这些想法。比如舞台上的水必须是温暖的,不然在冷水里浸两个小时,舞蹈演员们都要病了。包括放一只河马在舞台上,漂亮极了。……有时候最后的舞台设计总在最后才能定下来。比如在舞台上放那么多的土,一开始弄得尘土飞扬,舞蹈演员们都滑到地毯上去了。……1989年的作品《Palermo Palermo》里有一堵墙轰然倒地的设计,我们设计的时候可不知道柏林墙会倒,两德会统一。……我很高兴我的舞蹈演员每个都有他自己的个性。我希望在每个作品里,都让人们可以用他们的方式展现自己。”

—皮娜·鲍什