徐苹芳先生 王嘉宁 | 摄

王军|文

王军,新华社高级记者,著有《城记》、《采访本上的城市》。

“不成,那绝对不成,不能再这样拆了!”他唠叨着,本能地唠叨着。梁思成先生当年所说的挖肉剥皮之痛,该是如此吧?

5 月 22 日上午,我在天津大学采访王其亨先生时,远在新疆出差的 89 岁的谢辰生先生打来电话:“今天凌晨 5 点 40 分,徐苹芳先生走了!”我心中一阵绞痛。

“没人啦!”谢辰生先生在电话那边大声叹息。

这消息对我来说太突然了。因为就在过去几个月里,我还不时在媒体上看到徐苹芳先生为文物保护大声疾呼,他的精神是那么强大,怎么说走就走了呢?

我与徐苹芳先生最后一次见面,是去年 9 月 16 日在故宫博物院举办的《谢辰生先生往来书札》、《谢辰生文博文集》的新书首发式上,我感到他的身体已大不如从前——瘦了,弱了,不再是满面红光;他坐在台下,不愿多语。

那天,走到台上讲话的谢辰生先生也是强打精神,他正在化疗之中,刚说几句话,就大汗淋漓。

谢辰生先生和徐苹芳先生是两位著名的抗癌老人,多少年来,他们忍受着病痛的折磨,却始终挺直了腰杆,以视死如归的气魄,支撑着中国人的良心。

“北京是世界上独一无二的历史文化名城,国际上给予了极高的评价,是祖先留给我们的一份珍贵的遗产。保护好并使之传至后代,不仅仅是北京市委、市政府的历史责任,而且是我们这一代人的共同责任。您们是当前我们党和国家的最高领导,理所当然地负有这个责任。”打开《谢辰生先生往来书札》,我看到 2003 年 8 月 4日,谢辰生先生用遒劲的行楷写给胡锦涛、温家宝的信札。

上周,我收到最新一期《北京规划建设》杂志,一打开,就看到徐苹芳先生的文章《守住旧城保护的底线》:“现在我们要保护仅存的历史文化名城的残迹是半个世纪努力下仅存的成果,如果还要在这些仅存的历史文化遗产上动土,就是违反了国务院关于北京城市总体规划的批示,一定要守住这个底线。”

这该是徐苹芳先生的绝笔了!

他至死捍卫的底线,分明是我们作为中国人的底线啊。

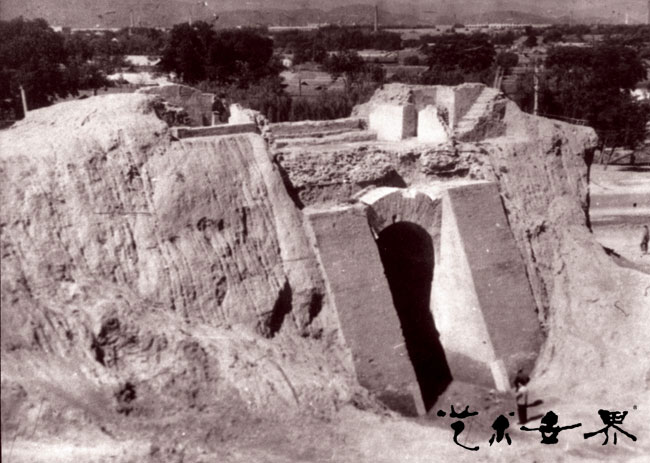

经过发掘整理的元大都遗址

拆与保这台“绞肉机”

“没人啦!”谢辰生先生的这声叹息,深深刺痛着我的心。

在北京历史文化名城保护委员会专家组,谢辰生先生和徐苹芳先生,是最为强硬的保护派。在过去的这些年里,他们不时被邀请去论证这个项目该怎么办,那个项目该怎么办。我也不时接到他们打来的电话,知道多少次论证,都把他们弄得精疲力竭,寝食难安。

这是怎样的一种情形呢?

2005 年 1 月,国务院批复《北京城市总体规划(2004~2020年)》(下称 2004 年版总体规划),该规则明文规定:“重点保护旧城,坚持对旧城的整体保护”(第 60 条);“保护北京特有的‘胡同-四合院’传统的建筑形态”(第 61 条);“停止大拆大建”(第 62 条)。这个总体规划,让一直为北京历史文化名城保护和可持续发展奔走呼号的老先生们欣喜若狂。可形势依然严峻,北京旧城之内,还有相当一批在总体规划修编之前就已确定要实施的危改项目,这些项目如果不能停止,总体规划就难以落实。

针对这一情况,2005 年 2 月,谢辰生先生起草并与郑孝燮先生、吴良镛先生、罗哲文先生、傅熹年先生、李准先生、徐苹芳先生、周干峙先生共同签名的意见书递交至北京市有关领导:“建议政府采取果断措施,立即制止目前在旧城内正在或即将进行的成片拆除四合院的一切建设活动”,“对过去已经批准的危改项目或其他建设项目目前尚未实施的,一律暂停实施”。

他们深知,要把这些危改项目全部叫停存在许多困难,亟需一个切实可行的解决方案。他们提出建议:“要按照《总体规划》要求,重新经过专家论证,进行调整和安排。凡不宜再在旧城区内建设的项目,建议政府可采取用地连动、易地赔偿的办法解决,向新城区安排,以避免造成原投资者的经济损失”。

他们提出这个方案有着充分理由,因为刚刚被国务院批复的总体规划,正是希望控制北京市中心区的建设规模,重点发展新城,改变长期以来在老城上面建新城而形成的引发严重交通拥堵和环境污染的单中心城市结构。而适时将旧城内的危改项目投资转移到需要重点发展的新城,正可“按下葫芦起来瓢”,既保护好旧城,又建设好新城,带动城市结构的调整。

这个建议看似顺水推舟,却给决策者出了一道难题,因为这牵扯一系列复杂问题,包括不少危改项目已实际发生交易费用。结果是,2005 年 4 月 19 日,北京市政府对旧城内 131 片危改项目作出调整,决定35片撤销立项,66 片直接组织实施,30 片组织论证后实施。这样,在 2004 年版总体规划被批复之后,北京旧城之内,仍有总计 96 片的危改项目获准直接组织实施或组织论证后实施。

这之后,作为专家组成员,徐苹芳先生被一次次邀请参加旧城内的危改项目论证。他生命的最后几年,便卷入到拆与保这台“绞肉机”里,个中滋味可想而知。如果严格按照新修编的总体规划,这些危改项目都是应该被禁止的,还有什么必要论证呢?他又不得不去,因为“总得有人去说说话,能多留一点儿是一点儿”。论证会上,他的声音特别刺耳,还不断发表公开的意见。“我们必须与媒体接触,”他说,“名城保护事业,是公事,不是私事!更不能假公济私!”

在专家组里,并不是每一位专家的意见都完全一样,有的人甚至是完全不一样。在有人主张拆、有人主张保的“论证”里,意见岂能获得一致?这是不是就给自由裁量留下了空间?给违反总体规划的行为寻得了“突破口”?是不是通过这样的“论证”,就可以把历史文化名城保护——甚至是破坏——的责任,完全推给专家?每一次与徐苹芳先生谈起这些事情,我都能感到郁积在他心中的苦闷有多么深重。

事实上,2004 年版总体规划施行之后,对北京旧城的拆除一直没有停止,且多是经过了那样的“论证”。徐苹芳先生就住在元大都的一条胡同里,推土机都推到他的家门口了,他的心中承受着多么大的悲哀?

“不成,那绝对不成,不能再这样拆了!”他唠叨着,本能地唠叨着。梁思成先生当年所说的挖肉剥皮之痛,该是如此吧?

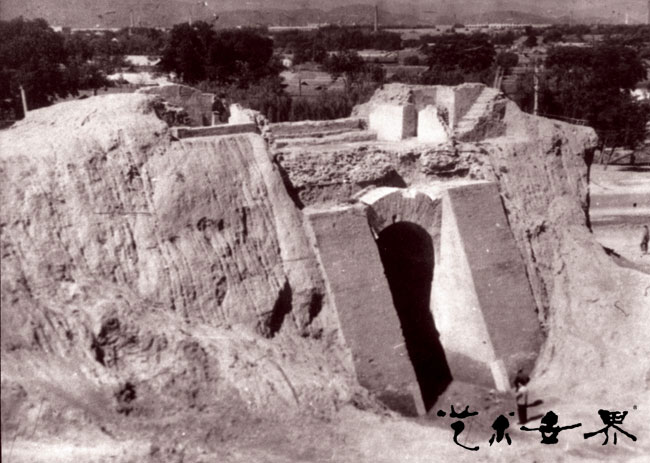

拆除中的北京西直门

“必须服从整体保护!”

2000 年 2 月 27 日,徐苹芳先生与傅熹年先生提出《抢救保护北京城内元大都街道规划遗迹的意见》,有言曰:“今日北京内城的前身是元大都城。元大都是元朝统一全国后规划设计的新都,它废弃了隋唐都市封闭式里坊制的规划,采用了北宋汴梁出现的新的规划体制,是我国历史上唯一一座平地创建的开放式街巷制都城。考古学的发现和研究证明今天北京内城东西长安街以北至北城墙内的街道基本上都是元大都街道的旧迹,明清两代主要是改建宫城和皇城,对全城的街道系统未作改变,故元代规划的街道得以保存。如以东城为例,东垣之朝阳门至东直门之间平列有胡同 22 条,胡同之间距均为 77 米,是保存元大都街道和胡同遗迹最典型的地段。完成于 13 世纪中叶的元大都是中国古代都城规划的最后的经典之作,又是当时世界上最著名的大都会之一汗八里,这样一座具有世界意义的历史名都,能有七百年前的街道遗迹保存在现在城市之中心,在世界上也是罕见的,是值得我们珍视和骄傲的。”

就在这一年,北京市五年完成危旧房改造的计划,全面铺开了。徐苹芳先生与傅熹年先生在《意见》中呼吁保护的“建内大街以北至东直门大街以南这一保存元大都胡同旧迹最典型,保存较高质量大中型四合院最多的地段”遭到大规模拆除,他们提出的“自东西长安街以北至明清北京北城垣——即北二环路之间的街道布局,皆为元大都街道之旧迹,应列为一般保护区,不再开拓新的街道”,也未能成功。

也是在这一年,北京市在旧城内划定了 25 片历史文化保护区,占旧城面积的 17%。保护线划到了哪里,拆除线也就划到了哪里。保护区之外,唐辽金故城、元明清故城,被大片大片夷为平地。2000 年至 2002 年,北京市共拆除危旧房 443 万平方米,相当于前十年拆除量的总和。

“不成,那绝对不成,不能再这样拆了!”行笔至此,我的耳边又回荡起徐苹芳先生急迫的声音,眼前又浮现出他那焦虑万分的神情。好几次,他跟我谈起孤立地划出一些保护区、一边保又一边拆的做法,就急得直跺脚。

他是个不屈服的人。2002 年 6 月,他在《论北京旧城的街道规划及其保护》一文中提出,中国古代城市与欧洲的古代城市有着本质的不同。欧洲古代城市的街道是自由发展出来的不规则形态,这便很自然地形成了不同历史时期的街区。中国古代城市从公元三世纪纪开始,其建设就严格地控制在统治者手中,不但规划了城市的宫苑区,也规划了居住在城中的臣民住区(里坊),对地方城市也同样规划了地方行政长官的衙署(子城)和居民区。

“可以断言,在世界城市规划史上有两个不同的城市规划类型,一个是欧洲(西方)的模式,另一个则是以中国为代表的亚洲(东方)模式。”徐苹芳先生写道,“历史街区的保护概念,完全是照搬欧洲古城保护的方式,是符合欧洲城市发展的历史的,但却完全不适合整体城市规划的中国古代城市的保护方式,致使我国历史文化名城的保护把最富有中国特色的文化传统弃之不顾,只见树木,不见森林,拣捡了芝麻,丢了西瓜,造成了不可挽回的损失”。

他始终反对只划出若干片保护区进行“分片保护”的做法,竭力主张根据中国城市营造的传统,施行最为严格的整体保护。在这个大拆建的时代,他发出了城市遗产保护的最强音。

我也理解支持施划保护区的人士的苦衷——如果不划出这几片保护区,旧城恐怕一下子就被拆光了,连这几片都不会留下。事实上,就是这样划保护区,也是如上刀山啊,因为有的人就是不愿你多划上一片。拆的力量如此强大。打开《北京旧城二十五片历史文化保护区保护规划》可以看到,即便是在保护区里,仍有一个可拆范围——保护区由重点保护区和建设控制区组成,其中建设控制区可“新建或改建”,占保护区面积的37%;道路扩建工程随处可见。2004 年,推土机推到了中轴线的鼓楼脚下,旧鼓楼大街要开大马路,而这正是对保护规划的“执行”。徐苹芳先生坐不住了,他与梁从诫先生等 19 位文化界人士联名致函世界遗产大会,呼吁“关注世界文化遗产北京紫禁城周边环境的保护,停止对北京古城的拆除、破坏”。他们在信中陈述:“持续多年的拆除,使得北京成片的胡同、四合院已经越来越少。景山以北至什刹海、钟鼓楼地区是老北京最后的净土之一,如果不采取正确的保护措施,仍然沿用大拆大建、修宽马路的做法,那么,老北京最后的风貌也即将消失!”“对北京古城的保护和抢救已经到了最后关头。对北京古城的拆毁不仅直接危及世界遗产紫禁城的保护,也将是人类文化的重大损失”。

北京旧城仅占 1085 平方公里中心城面积的 5.76%,它岂会拽住城市发展的脚步?这个中古时代的城市,被马可·波罗赞为“世人布置之良,诚无逾于此者”,被埃德蒙·培根赞为“人类在地球表面上最伟大的个体工程”,被梁思成赞为“都市计划的无比

杰作”,可它就在这样的“保护”中消逝着。

可以想象,得知 2004 年版总体规划确定了整体保护之后,徐苹芳先生该是何等欣狂,之后,心中又会是何等纠结。这一版总体规划并未如他所愿——将旧城划为完整的一片保护区,只是将旧城内的保护区增至 33 片,占旧城面积的 29%。推土机又寻得了借口,去推倒那些为数更多的未能被保护区庇护的家园。

“必须服从整体保护!”徐苹芳先生的本能一次次爆发。总体规划关于保护机制的规定——“推动房屋产权制度改革,明确房屋产权,鼓励居民按保护规划实施自我改造更新,成为房屋修缮保护的主体”——给了他信心,让他有理由认为,既然总体规划规定了让老百姓自己修房子、他们是实施保护的主体,开发商再来拆就不能被允许了;让他有理由相信,在现有的法规、政策框架内,保全旧城也是完全可以做到的。

可是,拆除者就是拿着那个“分片保护”为难他,似乎将 33 片保护区之外的老城区全部荡光,也是在依法办事,更不要说那些拆你没商量的权势部门了。

更让他坐立不安的是,即使是在 33 片保护区之内的南池子、鲜鱼口,也是以开发商为主体来进行拆迁式“保护”,尽管总体规划提出的保护条款,已在南锣鼓巷、烟袋斜街的实践中被证明是完全可行的,可是,这样的经验还未能得到普及……

老北京就在生死未卜之间,徐苹芳先生,您怎么舍得离去?

全文见《艺术世界》2011年9月刊。