颜峻 | 图文 在美国我认识 3 个叫“笨”的人。头一个住在波士顿,姚大钧管他叫笨猴哥,他觉得挺好,就告诉了所有的朋友。有一天我们要演出了,他带我在哈佛散步,指着一张小纸片惊呼:“哇哦,是笨猴哥和颜峻的演出啊,太牛逼啦,偶像!这一天终于到来了!哦,我的上帝!”话说这个小纸片,就是他自己贴出来的海报。 第三个住在纽约,是一位调音师,我看见他在场地里,走来走去,泰然自若,好像全世界都是他的。而我并不认识他,直到有一天,这个“笨”跑来给我调音,带着他的音箱、调音台、支架、话筒、音频线、电源线。周围都是曼哈顿中产阶级,兴奋地嗑了药似的。我们聊了一小会儿,然后就各自沉默,等着演出开始。像两个身陷囹囵的外星人。 我要说的是第二个“笨”,住在布鲁克林。他永远不接电话,回短信差不多是第二天。但是他写邮件很快:“哈喽,今天晚上我有个演出,你要不要来看?”那时候离演出只差一小时了。我们终于见面了,在他的工作室。我按照邮件里说的,先google 了一下,然后画了张地图。布鲁克林的老工厂、老仓库、老地铁、老路牌老垃圾桶,黑乎乎的刮着风,我拎着两瓶啤酒,好像穿行在大卫·林奇的电影里。是啊,我一点也没害怕,因为是穿行在电影里。然后我找到了那栋楼,直挺挺的,下面有一些卷帘门,涂了鸦,街上一个人也没有。门铃里没有“笨”的名字。我就打电话,这回他接了。 门开了。蹭蹭蹭!我已经上到了四楼,却发现楼道门是锁着的。蹭蹭蹭,我又下到二楼,发现他跑来接我,打开了另一个楼道门。结构不算很复杂,我跑得太快了。 “笨”住在工作室。这是一间大屋子,合租的人基本上不在。电脑、音箱、一些电子零件、书、半截奶酪、半盒米饭、一台印刷机!铅字、活版、滚筒,还是什么来着,反正他自己调油墨,自己把铅字拼起来,拿小木条卡紧,哗啷一下,就印出一张唱片封面。上面的画,是蚀刻的版画,单色,当然。 “ 笨” 的唱片厂牌叫做W i n d s Measure,测风。他出版一些 CDR,磁带,10 寸黑胶,还有 DVD。

第二次去他工作室,我没有带啤酒。我还记得他看见啤酒的表情,有点不知所措,似乎在观察一个完全不合逻辑的现象,突然间这个现象要求他做出反应? 第二次,我们一起录音来着。我高兴地想,在纽约这么老的地方,居然也有新音乐了。同志,我可找到你们了!当然,我们之前就认识了,通过邮件,还交换过 CD。现在是眼见为实。在这个充斥着1950 年代和 1980 年代音乐遗迹的城市里,“笨”是地下党的一员。

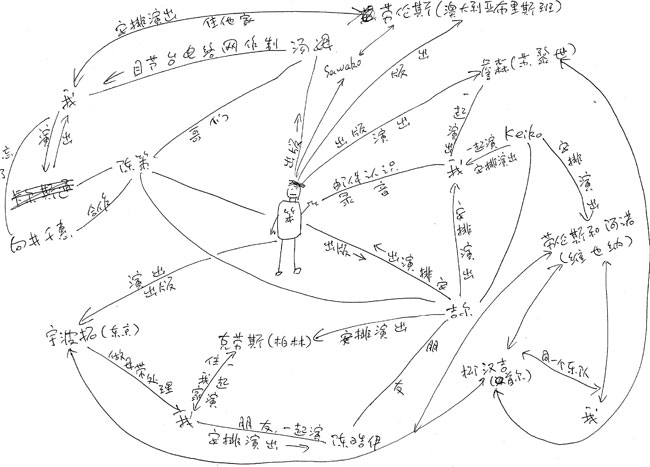

“笨”的朋友吉尔,常常在家里办演出,和1980年代的另一些人差不多,这好像是一种纽约传统。我在吉尔家看了“笨”的演出,离开纽约之前,我们大家又一起录了一次音。乐如其人,“笨”的声音非常慢,非常静,像是在观察一个不合乎逻辑的世界。再往下说就是极简派了,这个词很讨厌,我还是往回说:“笨”看起来是一副不高兴的样子,但其实他不是。他跑来看我的演出,坐在一个高高的沙发里,像是抢到了最大的苹果的那个小孩,躲起来一个人享用,直到结束才现身。 除了“笨”,我还认识三个姓陈的人、吉尔、所有人的朋友 Keiko、汤姆……这些都是纽约地下党。人们说,大约两年前,新的场景开始了,不是所有的纽约乐手,都喜欢比别人更大声。纽约人里面,除了市政厅公园附近卖烤肉卷的那个哥们,我最想念的就是他们。 |