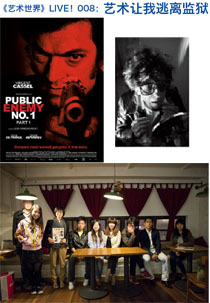

艺术世界 LIVE 008:艺术让我逃离监狱  | 时间: 4月20日 18:30 - 20:30 地点: 上海 长宁区 雕刻时光咖啡馆(淮海西路570号B111) |

活动内容:

一、录像放映:让·法布尔(Jan Fabre)的行为表演,2008年@巴黎卢浮宫达鲁画廊,30分钟

二、电影放映:法语电影《头号公敌》,2008,113分钟

《死 亡本能》(L'Instinct de Mort)是20世纪70年代末期法国著名大盗雅克·梅斯林的自传,它导致法国出台相关法案,阻止罪犯通过公开其犯罪行为而获利。书籍出版至今,有关梅斯 林的电影、歌曲和小说依然掷地有声,电影《头号公敌》便是其中之一。2008年4月22日,让·法布尔在卢浮宫达鲁画廊做了《艺术让我逃离监狱,向雅克· 梅斯林致敬》的行为表演。

三、活动费用:50元

1. 费用包含:标准杯拿铁/卡布奇诺/美式咖啡任选1 + 精致小饼干1份

2. 支付方式:请直接在咖啡馆吧台点单,并支付费用。

艺术世界 LIVE 007:《加工厂》—台湾成衣女工的身体经验

| 时间:3月13日19:00-20:30

地点:红坊 雕刻时光咖啡 (长宁区淮海西路570号B111) |

|

艺术家介绍

陈界仁,台湾当代艺术家。80年代到90年代初在台湾解严前后曾积极参与表演艺术创作,现生活和工作于中国台北。主要作品有:《魂魄暴乱》、《凌迟考:一张历史照片的回音》《加工厂》《帝国边界》等。

活动流程

1、作品放映:《加工厂》,陈界仁,2003年,超16mm转DVD?彩色?无声?31分钟09秒

2、互动环节:影片结束后,观众之间进行交流互动,从各个层面对作品进行讨论,或延伸开来,对大陆的劳工问题(比如富士康问题)、艺术与新闻的关系等话题进行讨论。时间为30分钟左右。

作品背景简介

1980年代末台湾加工产业开始外移后,失业劳工抗议资方恶性关厂的行动于1996年达到高峰。然而,随着官方的刻意忽视以及主流媒体的不再报导,这些劳工的长期抗争事件,彷佛已成为被台湾社会遗忘的「过去式」,而非当代社会具体存在的结构性问题与紧急状态。2002年陈界仁认识已持续抗争6年的联福制衣厂成衣女工,经过近一年的相处,于2003年拍摄影片《加工厂》。

台湾加工产业的形成,源于1950年冷战/反共/戒严体制在台湾确立后,美国藉由其独立于国民党政府行政体系外的「美援总署驻台分署」,主导国民党政府对台湾农村进行15年「农业改革」的榨取政策,随着「改革政策」执行后,台湾农村被挤压出大量年轻的剩余劳动力。1965年,台湾经济部在美国的规划与终止「美援」的压力下,公布实施「加工出口区设置管理条例」。来年,这些农村的年轻剩余劳动人口,开始涌入台湾各地的加工出口区工作,台湾也正式成为跨国资本国际分工体系下,依赖出口导向的密集劳力业与高污染业的加工区。1990年代,随着新自由主义全球化的发展,台湾的密集劳力业几乎全面外移至劳动力更便宜的区域,同时在资方大量裁员和恶性关厂下,无数劳工进入长期失业的困境。

在《加工厂》的影片中,陈界仁邀请于1996年因资方在未付退休金和资遣费下恶性关厂,而失业的联福制衣厂女工,重回已经荒废七年,但仍属于资方资产的工厂内「工作」;影片除了专注聚焦于女工重回现地「工作」时的神情与细节,并藉由与官方早期宣传加工产业繁荣景况的黑白纪录片的相互对照,呈现产业外移后,失业劳工的现实景况。

影片同时通过细致地审视这栋等待拍卖的成衣工厂里,所保留着7年前的残余物,如停留在七年前的日历、报纸、打卡钟、工作桌椅、生产机具、电风扇等,以及7年下来所累积的灰尘,停滞的污浊空气,和当年劳工抗争时,遗留下的扩音器、喇叭、抗议布条等对象,通过再注视这些包含「停滞」与「流动」的「双重时间」的废弃物,影片间接地折射出世界各地无数劳工相似的生命经验,一个关于「移动」与「无法移动」的冷酷故事──资方为了寻找更廉价的劳动力,不断将工厂移往它处,而失业劳工则在被产业遗弃后,只能于原地徘徊,无法移动的处境。

由于女工们希望以「沉默」的方式表达她们「失声」的现实处境,因此影片以无声的方式拍摄。同时陈界仁与女工们以「临时占据」仍属于资方工厂的拍摄行动,将属于资方的资产与即将被拍卖的厂房空间,转换成一个无法被「抹除和遗忘」的批判场域﹝注1﹞。

注1:由于台湾政府对资方恶性关厂而失业的劳工欠缺基本法律保障,联福制衣厂女工经过12年的抗争,在2008年工厂被法院拍卖点交,并于同年11月11日在警方强制驱离抗议女工后,失业女工最终还是未能拿到其应得的退休金与资遣费,工厂厂房也被新的业主迅速拆除改建。 MAKE IT PUBLIC!

艺术走向公众

|

邀请嘉宾:

胡介鸣

杨振中

张献

飞苹果 Alexander Brandt

阿尔贝蒂娜•莫妮耶

时间:2011年11月5日 周六 18:30

地点:上海 徐汇区 淮海西路570号红坊F座民生现代美术馆 |

“艺术走向公众——艺术家作为媒体新浪潮中的行动者”(Make it Public!—— Artists as Actors of Latest Media Waves)国际论坛暨影像展览,是由《艺术世界》杂志、德国驻上海总领事馆、法国驻上海总领事馆联合策划主办的,于2011年 11月5日(周六)在上海民生美术馆举行。

Make it Public,是艺术家应对媒体社会中纷杂景象的实践和宣言。网络媒体时代,无论艺术还是媒体都已脱离单一性,逐渐融合为观察、发现、记录社会的新手段。 面对这场艺术与媒体的密谋,艺术家,作为行动者将有何反应,媒体人呢?媒体技术,作为这一切的技术载体,可能催生怎样的新方向?本次国际论坛,希望通过国 内外媒体、网际专家和艺术实践者们的切实案例,让艺术和媒体抽离固有思维定势,探寻更具生命力的前进可能性。

这是一次重要的国际学术讨论,这也是一次艺术宣言。我们深信,在未来的世界中,唯有行动者,才能塑造世界。让我们在这个11月,一同推动世界。 艺术世界 LIVE 005:作为微自治媒体的艺术

| 邀请嘉宾:

刘庆元(艺术家)

殷罗毕(专栏作家)

时间:2011年10月30日(周日,14:30至16:30)

地点:民生现代美术馆讲座场地(淮海西路570号红坊F座) |

|

高效的传播力、廉价的成本、亲和的学术门槛,是 80 年前鲁迅先生选择版画作为文化政治理想扬声器的重要原因。然而,在网络、手机取代印刷机让读者成为作者的时代,这个当年的“新媒体”已丧失优势,正从先锋 媒体过渡为“特殊工种”。版画将怎样再生?视觉图像如何进行能量转换?为此,2011年《艺术世界》10月刊专题以媒体的生理结构出发,以版画、涂鸦、纹 身为例,探讨艺术的社会介入性和作为微自治媒体的艺术的可能。

本次活动嘉宾刘庆元是从事木刻、综合媒体艺术和纪录片的艺术家,现任教于广州美术学院。刘庆元作品所有元素来自于他从未间断的基础写作——“木刻宣传 画”,他对符号的多义性和任意性地挪用充满兴趣,同时还是一位标语口号爱好者,他希望作品通过“宣传+广告+扁平化”的特质再次撩拨大众视觉的占有欲。刘 庆元的作品是简化的世界图像,为版画的再生与视觉图像的能量转换提供了探索的一种方向。 活动议题:

1.讲座:嘉宾刘庆元介绍个人创作

2.对话:专栏作家殷罗毕将与刘庆元展开深入的对话,共同探讨作为微自治媒体的艺术的可能性,以及艺术的社会介入性等问题。

3.艺术实践:刘庆元将带来一套(7枚)他首次公布的刻章作品,并邀请现场观众参与到印章艺术实践中,亲身体验作为微自治媒体的艺术。 2011年8月《艺术世界》LIVE!No.4:当代艺术批评的新地形

|

邀请嘉宾:

陆兴华(哲学家,文化批评家)

赵千帆(哲学家,文化批评家)

主持人:

沈奇岚(《艺术世界》杂志编辑部主任)

时间:2011年8月12日(周五,晚上19:00至21:00)

地点:外滩美术馆(上海市黄浦区圆明园路169号协进大楼1F) |

内容简介:

当代艺术有什么好批评的?

艺术在当代已成了什么样子?

艺术为什么会成为当代这种样子的?

艺术还将如何进化下去?

艺术批评还可能吗?

当代批评还存在吗?

这次讲座将一一讨论这些问题。这是一次实验,也是一次艺术实践,我们将呈现并示范批评的力量——批评的想象力、战斗力、破坏力和创造力。

当自称懂得时髦理论的陆兴华遇到精通德国古典哲学的赵千帆时,会碰撞出怎样的火花?他们更期待所有想发言的观众来到现场,与他们共同探讨这些问题。

艺术批评的意义在于提问,用提问将世界照亮,看见原本被概念和盲从遮蔽住的领域。

让我们瞄准星空,发射一枚照明弹。

嘉宾评论文章摘录(欢迎观众们来现场讨论):

“当代艺术不再是基于时间的艺术,而是“基于艺术的时间(art-based time)”了。当代社会早就成了景观社会。景观社会里是只有景观,而没有了观众----观众被驱逐到了景观之中,他们同时是景观的作者、道具和受众了。 人人都在搞着当代艺术时,都是艺术家之后,当代艺术却找不到它的观众了。” ——陆兴华

“当代艺术家的作品到底是做给谁看的呢?他们还有权要求观众在其作品前作三分钟的神学式沉思?而一不留心,当代艺术家自己先就成了一个体制内的艺 术掮客和文化官僚,先已从先锋派堕落为学者,做着策划、方案和申请,来让机构和媒体知道并传销自己,让基金会和政府来资助和开发。在人人都是艺术家,都不 屑于自己真的去成艺术家的时代里,当代艺术家可能只是一个自我宣传狂、超级推销员、传销明星、自我炒作大师了?他们做的只是去炒作炒作,为那个大广告画一 点小广告了?” ——陆兴华 2011年8月《艺术世界》LIVE!No.2:天真的艺术

|

邀请嘉宾:

欧阳应霁(香港资深跨媒体创作人)

主持人:

蔺佳、谭昉莹(《艺术世界》杂志编辑)

照骏园(艺术家、《艺术世界》杂志特约编辑)

时间:2011年8月7日(周日,下午16:00至18:00)

地点:外滩美术馆(上海市黄浦区圆明园路169号协进大楼1F) |

内容简介:

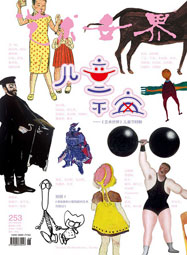

儿童、天真、童年三者与艺术不稳定的关系引发了《艺术世界》杂志6月刊“儿童不宜”专题一连串的模拟与假想。有别于经受过正规训练的艺术家,受天 性感召而执起画笔的“艺术家”多数从事与艺术无关的职业,“自学艺术”(self-taught art)是这些“艺术家”标志性的注解,他们绚丽而隐秘的创作构筑起了最为纯粹的原生王国。他们的艺术被如今的学术界定义为“天真画派”(Art Naive),我们将向观众历数19世纪至今的16位“天真”艺术家他们艺术、他们的故事。

照骏园是《艺术世界》6月刊“儿童不宜”专题两项儿童艺术实践活动“原始部落——一直在演奏”的策划者,他将带领中远实验学校的初一学生用日常物件自制的发声乐器进行展示和演奏。

参与《艺术世界》6月刊栏目“纸上展览:礼物”的嘉宾欧阳应霁在杂志薄薄的纸上空间呈现了少时之作,并回首自己的成长与学艺经历。他将与读者面对 面,再次开启记忆的阀门,从自己的经历与经验出发,畅谈对艺术的本质、儿童的灵性、童年成长环境、自发创作、艺术教育的作用与反作用、天真的定义等一系列 矛盾的混合体的看法,与读者探讨有关昨天与未来的思域。

活动议题:

1.照骏园介绍带领初一学生自制发声乐器的艺术实践活动,2-3位学生现场演奏(约20分钟)

2.谭昉莹介绍天真画派的定义、艺术家及作品(约20分钟)

3.嘉宾欧阳应霁谈谈自己的成长心得以及对天真、童年、艺术等关系的看法(约1小时)

4.观众提问交流 2011年7月《艺术世界》LIVE!——身份位移

|

嘉宾:

吴亮(文化批评家,《上海文化》杂志主编)

张闳(文化批评家,同济大学文化批评研究所教授)

主持人:

刘旭俊(《艺术世界》杂志专题编辑)

时间: 2011年7月9日(周六)16:00 至18:00

地点: 圆明园路169号协进大楼1F |

内容简介:身份问题是现代性引发的一大思考。它既是社会化过程中外部强制规训的结果,同时也是主动设置的针对想象共同体的辨识标志。我们都以特定的身份存在于社会之中。在一定程度上,没有身份,也就意味着丧失存在感。生活如此,艺术亦然。现代艺术旨在打破界限、消弭隔阂,超越各种艺术之间的观念藩篱。因此,也就形成了一个独特的群体——他们穿梭于各种艺术领域之间,没有固定的艺术身份,这就是我们要探讨的身份位移。 布勒东、阿波利奈尔、科克托、阿尔托……他们是画家,他们是诗人,他们还可以是编剧和导演。当代艺术家羡慕他们游移不定的身份,却也倍感困扰,来自艺术界与社会的种种身份界限的观念阻碍了他们获取认同度的通道,而这与其说是艺术自身的困境,毋宁说是社会设计而成的艺术瓶颈。 就此话题,《艺术世界》邀请了吴亮与张闳两位嘉宾,从文化的视野对此进行反思,引领观众重新审视艺术乃至社会领域中有关身份与跨界的问题。他们都是当代著名的文化批评家。并且,颇为有趣的是,他们都有着身份位移的“跨界”经历。吴亮早前从事文学批评,90年代转向艺术批评;张闳早年学医,后弃医从文,继而转入文化批评领域。 大致议题:1、嘉宾的个人身份位移和跨界经验(吴亮谈从文而艺,张闳谈弃医从文) 2、文化视野中的身份问题(主体性、身份认同、规训、公共领域等) 3、身份问题造成的当代艺术的困境与希望 4、观众提问环节 2010年《艺术世界》LIVE!

12月11日 18:30

《艺术知世界》

王小龙,电视人;于其多,电视人;龚彦,《艺术世界》杂志主编 12月10日 18:30

《换一种方法去听都市》

颜峻 音乐家、声音工作者 11月12日 18:30 《时间与艺术创作》 胡介鸣,艺术家 11月13日 18:30 《双耳为谁而开?——城市声音现象》 姚大钧学者,声音艺术家 |